Copyright Ⓒ Gerhard Hess / 24.06.2020 - Sonnenhöchststand

Der Philosoph Anaxagoras von Klazomenai (499-428 v.0): „Das höchste Ziel des Lebens ist die wissenschaftliche Schau und die aus ihr entspringende Freiheit.“

24er Ur-Runenreihe als Kalenderkreis des Goden-Jahres

DAS VÖLKISCHE ICH - DER VOLLKOMMENE OD-GOTT

Was soll es anderes gewesen sein, dass im Jahre 9 n.0 urplötzlich germanische Jungmannschaften unter dem Cheruskerjüngling Armin (17 v.-21 n.0) zusammenschweißte, zum Aufstand gegen das übermächtige Rom, das seinen Feldherrn und Fronvogt Publius Quinctilius Varus (47 v.-09. n.0) beauftragt hatte, Germanien an die Kette zu legen und das Land mit letzten Schritten zur römischen Helotenprovinz zu züchtigen, was anderes als der frische Impuls dionysisch-wodanischen Runenkultes, welcher damals die Geister erregte ?! Sein Gott trat als Verkünder auf, der nicht glaubte, dass maßvollen Sinnes zu sein das Beste wäre. Er zerschlug Normen und gab sich als Prophet einer neuen Unordnung zu erkennen. Die alten Götter, die aus Naturgewalten hervorgegangen waren, die das schleichende Unheil nicht verhindern konnten, hatten für viele aus der jungen Generation abgewirtschaftet, waren nicht mehr ernst zu nehmen, in ihren auch von Rom vorgeführten Marmorfiguren. In den sich formierenden wodanischen Männerbünden, mit ihren den Gemeinschaftssinn zelebrierenden Rauschgelagen, wurde der Aufstand beschworen, und er gelang, Wodan, nicht länger Tiu-Zeus an der Spitze des germanischen Pantheons, beseelte die germanischen Massen. Mit dem Runenrausch war der Furor teutonicus erwacht.

Die Interpretatio Graeca-Romana der urdeutschen Mythengrößen, wie dem Volks- und Geistgott Od-Wodin, als Hermes-Mercurius, griff zu kurz, wie jeder Übersetzungsversuch fremden Denkens und Fühlens unvollkommen und ungenügend ausfallen muss. Des Od-Herrn dionysischer Urimpuls, als Rauschgott, wurde zu klein geachtet. Er war der Meister des Odrörir, des geistanregenden Mets, des inspirierenden Impulsgebers, der zur Findung der Runen anregte, jenen geradezu kosmisch anmutenden Bausteinen des Denkens, aus denen Sprache und Schrift und mithin das menschliche Gestaltungsvermögen erwuchsen, wie es uns der eddische Mythos nahebringt. Der odisch-wodanische Furror ist eine aus Seelentiefen aufbrechende Titanengewalt, die sich zuweilen Bahn bricht, einerseits als befreiende oder attackierende Wut, wie sie im makedonischen Alexanderzug gegen Asien sich ebenso offenbarte, wie in den nordisch-germanischen Hammerschlägen gegen den römischen Sklavenhalterstaat und dann wieder in Gestalt der deutschen Reformation gegen die Sklaverei des römischen Kuriensystems, einer sehr wohl vergleichbaren geistigen Staatlichkeit des Vatikans. Was da aus den Tiefen des Empfindens aufbrach war erdmütterlich archaisch, war dionysisch-abgründig, wie es im Hass der Reichsritter Franz von Sickingen (1481-1523) und seinem Streitgenossen Ulrich von Hutten (1488-1523) in Erscheinung trat. Freilich konnte ihr Planen und Handeln aus apollinischer Ratio erklärt werden, aber es bestimmt doch zum überwiegenden Maße das menschliche Handeln immer in der Weise, dass zuerst das Herz entscheidet und später der Kopf die passende Erklärung nachliefert. Martin Luther (1483-1546) war nur der Zündfunke, die seelischen Lunten im deutsch-germanischen Volk hungerten längst danach, offen brennen zu dürfen. So ging es dann auch wie ein gemeinsames Lodern vom Alpenrand bis zu den nordischen Küsten und darüber hinaus, wo immer germanisches Blut zuhause war. Was wir mit dem heute so oft missverstandenen Begriff „Wut“ meinen, ist aber der unbändige Werde- und Schöpfungswille, welcher jedem Blatttrieb innewohnt der sich aus ihn bedrückenden Steinschichten, allen Mächten des Niederhaltenwollens entgegenbäumt, um endlich doch ans Licht zu treten. Mit „Wut“ ist ursprünglich nichts anderes gemeint als Selenwallung und sie ist die Grundvoraussetzung für jede starke irdische Tat. In die sonnenrechtlichen Bahnen zu lenken hat sie der apollinische Logos der Klarheit und der Gerechtigkeit. Dieser Spannungsbogen eint sich im Wesen der deutschen Seele, der innere Od-Wodan ist von apollinisch-dionysischer Art. Er ist der Rauschgott, der Heilmeister, der Arzt, der jede Medizin kennt und jedes kranke „Glied zu Glied“ zur Heilung fügen mag, wie es der zweite „Merseburger Zauberspruch“ verheißt.

Apollon und Dionysos

Beides sind nordische blonde Götter, Apollon wie Dionysos. Die Griechen wussten, dass ihr Phoibos-Apollon (der Leuchtende) aus dem hohen Norden zu ihnen gekommen war, oder doch richtiger, mit ihnen, denn sie waren selbst Eingewanderte aus dem Norden und so hellhaarig und weißhäutig wie ihre Götterbilder. Sie hatten die nicht-griechischsprachigen Pelasker überlagert. Besonders die Stämme im Nordbalkan, wo Thraker und Makedonen sich von Kelten und Germanen, im äußeren Erscheinungsbild, bis hin zu ihren gerügten Unarten, kaum unterschieden haben. Die Lust am Rausch war allen gemein, „er säuft wie ein Thraker“, oder „er säuft wie ein Gote“, waren stehende Wendungen in Antike und Frühmittelalter. Im Rausch tritt die Menschenseele aus ihrer Umklammerung der beengenden Leiblichkeit und vermag sich aufzuschwingen über das irdisch gesetzte Maß, ist frei für jedes Experiment, ist instandgesetzt die kühnsten Wege nach vorn zu wagen. Ohne Rausch geht es nicht ! Der deutsche Philosoph Johann Gottfried von Herder wusste: „Ohne Begeisterung schlafen die besten Kräfte unseres Gemütes, es ist ein Zunder in uns der funken will !“ Das schönste Kennzeichen des Indoeuropäertums ist das sanguinische Lebensgefühl, dem Lethargie und Phlegma fremd und zuwider sind. Der Geist des Dionysos ist jener Wachrüttler, der aus seelischen Gründen hinaufgreift ins irdische Geschehen, der Chaos erzeugen kann und dann aus dem Chaos neue, tanzende Sterne gebiert, wie es Nietzsche einmal formulierte. Der Dichter und Denker Euripides (480-406 v.0) beschrieb in seiner Tragödie „Die Bakchen“ das Schicksal des griech. Königs Pentheus von Theben, wie der mit Dionysos zusammenstieß, ihn scheinbar erstmalig erfahren musste. Doch schon Homer beschrieb Dionysos als Bromios, den Tosenden. Er identifizierte den Gott mit Rausch, Raserei, Ekstase, also wallender Wut, dem Wortbegriff des germanischen Wodan. Der Weingott, der Rauschgott wurde zur Inkarnation des ungezügelten Lebensgenusses. Die personifizierte Göttergestalt des Dionysos kam aus dem indogermanischen Lydien oder Thrakien. „Ein Fremdling, ein Gaukler, ein Sänger, mit blondgelocktem Haar.“ Als seine Mutter galt die Erdgöttin Demeter, die Kornmutter. Nach anderer Ansicht war seine Mutter die Semele, die „Erdenbewohnerin“ mit der Zeus eine seiner Verbindungen einging. Vater also der himmlische Zeus, der germanische Tiu-Ziu, weshalb Dionysos auch Sabazios (Sohn des Zeus) benannt wurde. Pan, der arkadische Hirtengott, galt als Verkörperung der Allnatur, da sein Name mit dem griechischen Wort für All und alles identisch ist, wurde er von den Griechen als Allgott inthronisiert. Hermes (Mercurius-Wodan) soll ihn erzeugt haben, ein Gefährte, ein Mitläufer in der weinfrohen Schar des Dionysos. Er symbolisierte noch einmal verstärkend das rauschhafte Weltgefühl das dem Naturell des jungen, ins leichtlebigere Südland vorpreschenden Germanentums zeitweise so sehr entsprach. Und die Hörner des Pan blieben als Kennzeichen des christenkirchlichen Teufels, der auch das germanische Heidentum zu versinnbildlichen hatte, bis heute in Erinnerung. Dionysos war der Gott der Frauen, die ja im Wesensgrunde aller Ratio feind sind, die ihren Stimmen aus dem Leib vertrauen, aber keiner männlichen Logik. Er, der Efeubekränzte, der Stier und der Bock, gab ihnen Recht, der sie im Sinnenrausch bestätigende, der ihnen zumaß, dass sie es sind, die die Welt der Dinge, aus ihrem Urgrundwissen heraus, im kosmogonischen Erosrausch geschaffen haben. Ihn liebten die Frauen und er liebte sie.

Olympias von Epirus (375-316 v.0), die Mutter des Großen Alexander, hing dem Gotte an, wie auch ihr Sohn, der blonde unmäßige Rächer und Zecher, der Weltenzertrümmerer und Weltenerbauer, welcher mehrere Dutzend Alexandrias auf seinem Ostlandzug gegründet hat. Die hellenische Weltkultur war das Produkt seines dionysischen Rausches und dem seiner Kriegerelite. Und die hohen, lichten Säulenhallen des Hellenismus entsprachen dem gleichen Formgefühl wie es aus den germanischen Domen der Gotik spricht. Der chthonische, der Erde zugehörige, ungebärdige Dionysos und der solare Logos sind sich ergänzende, also komplementäre Seelengrößen, keine kann ohne die andere Bestand haben, wenn es gedeihlich bleiben soll. Im Od-Gott Wodan finden sich beide vereinigt angelegt. Nach der Oding’schen Sonnentheologie wird im jahrgöttlichen Kreislaufschema alter Religion, aus dem apollinisch-solaren Ingo-Frō (3. Rune), welcher an der Jahres-Pforte des Januar erwacht ist, der herbstliche Ase Wodan, der allwissende 21er, der Heilzaubermeister, ganz so, wie aus dem frühjährlichen Horus der spätjährliche Osiris gedeiht. Um solch eine mythische Metamorphose zu errechnen, bedarf es exakt neun synodische Monatsschritte, also die Wegstrecke einer menschlichen Mutterschaft. So hat der „göttliche“ Schöpfer sein runisches Räderwerk konstruiert. Hier, in der Jahresfrist des Herbstzeitraumes der Asen-Rune (21. Rune), fanden die Opferriten statt, seien es versagende Könige, Menschenopfer, Stier- oder Bocksopfer. Wenn der König, der Stier, der Bock stellvertretend für den Od-Gott im Opferritual starben, dann erhofften die Gläubigen, dass daraus reicher Segen werde, wie Odin im Selbstopfer (Hávamál 139-142) den Geistgewinn der Runen fand, woraus Wort für Wort und Tat für Tat gedieh, zum Aufstieg kultureller Fruchtbarkeit. Oder wie das Selbstopfer des Mithras-Stieres, woraus die Fülle der Weltbeglückungen emporsprossen. Eindeutig wurde der Ase, als Anführer des Seelenheeres („Wildes Gejaid“) und also merkurischer Psychopompos, als „Schwarze Sonne“ (die auch zur jährlichen Nachtzeit strahlt) so gut begriffen, wie als vorübergehend hinabgegangener - geopferter - Dionysos. Nach neun weiteren Werdeschritten entsteht aus Wodin-Osiris-Dionysos die 15. Runenposition der Notwende- bzw. Notwendigkeits-Rune, aus der nach nochmaligen neun Werdeschritten die 9. Rune Sowilo erglänzt. In ihrem Festzeitraum wurde das Siegopferfest (Sigrblot) und später das kirchenchristlich gedeutete „Ostern“ gefeiert. Aus dem Asen Osiris-Dionysos wird also wieder der sieghafte Helios-Apollo-Sowilo, und immer und immer wieder, im nie endenden Kreislauf der Äone. Das Runen-ODING führt dem Betrachter gallogermanische Sonnentheologie vom Feinsten vor.

In den urgermanischen sakralen Felsritzbildern Skandinaviens erscheinen die ikonographischen Frühformen der Götterwesen, einmal der Sonnenrad-Hammer-Gott, wie er beispielsweise auf dem großen Felsen von Vitlycke (Tanum/Bohuslän/Schweden) abgebildet ist und zum nächsten der Speergott, wie er beispielsweise im gleichen Distrikt zu sehen ist, nämlich in Sotetorp, wo er im Weltenschiff stehend, mit zwei hochgereckten Armen sein Speerattribut hinaufhält. Im Geistspeer Gungnir (Schwankender) Odins erscheint die Bildmetapher wieder. Schwankend, wie des Menschen Geist, aber immer scharf und durchdringend ! Der Speer wird im eddischen Skáldskaparmál als so gut ausbalanciert beschrieben, dass er jedes Ziel treffen kann, was einem Gleichnis für den Logos entsprechen dürfte. Sonnenrad, Hammer und Speer sind die Urelemente indogermanischer Religionssymbolik, die sich auf die Heilkräfte des Lichtes konzentriert, mit Geistesschärfe den Stoff der Dinge zu durchdringen bestrebt ist und hammermäßig die Gegenkräfte in Schach und niederzuhalten trachten muss. Was aber sind die Götter im höchsten Verständnissinne ? Ihre geistigen Gewalten sind existent, jeder hat sie beglückend oder schmerzhaft erlebt. Als seelisch-geistige Kräfte, als Teilwesenheiten der Menschenseele lassen sie sich deuten. „Mensch und Gott sind wesensgleich”, hört man, die gleichen universalen Kräfte sind wirksam im kosmischen Allhaus wie im Herzenshaus des Menschen. „Brahman ist Atman”, lehrt der arioindische Veda. Brahman, das absolut höchste Prinzip und Atman, die Menschenseele, werden als von gleicher immaterieller Art beschrieben. Das ist gewiss ! Schon Euripides bezweifelte die menschlich-personifizierte Gottesvorstellung der offiziellen hellenischen Darstellungskunst an. Als gut denkbare Gleichnisse sind die liebreizenden Formen einer Aphrodite-Skulptur hinnehmbar, oder der würdige, bärtige indogermanische Männerkopf eines Zeus; die Betonung liegt auf Gleichnis ! Die Pythagoräer sahen schon in den Göttern Zahlengrößen, weil ihnen der gesamte Kosmos als ein Rechenexempel erschien, was moderne Astrophysiker und -mathematiker sicher gern bestätigen werden. Der Mensch denkt in Formen gegenständlicher Begriffe und der schlichte Bürger nimmt auch die Götter lieber handfest als abstrakt, was nicht verurteilt werden kann, so lange der Gleichnisaspekt in den Köpfen der Eliten relevant bleibt. Schamhaft, mit Schweigen sollte man besser die christliche Albernheit übergehen, die aus einer antiken Kinderei nie herausfand, Gott müsse/könne auch Gottessöhne haben. Fast jeder Heroe wurde als „Gottessohn” gehandelt. Auch Alexander der Große galt für seine Anhänger nicht als Sohn des Philipp II. von Makedonien, vielmehr wurde er als Sohn des Dionysos oder des widderköpfigen Ammon-Zeus bejubelt. Das mag im Sinne des Allzumenschlichen noch hinnehmbar sein, doch einen geschwätzigen Zimmermann aus dem judäischen Galiläa als „Gottessohn” zu postulieren sprengt alle Zumutungen an Verstand und Ästhetik. Und, dass wir uns darüber nicht schaudern in Empörung, liegt allein daran, dass wir von Kindesbeinen damit vertraut gemacht worden sind. Die höchste Form von Religiosität muss sein, jede fremdgesteuerte Abhängigkeit, von den durch Dichter und Priester gepredigten Göttern fahren zu lassen, die völlig willkürliche, diktatorische monarchisch-monotheistische Konstruktion zuerst, um dahin steuern zu können, die Kraft in der eigenen Seele immer klarer wahrzunehmen, als wirkmächtige, zuverlässige Energie. Unbewusst die Massen, aber doch sicher bewusst und willentlich die Nachdenklichen, haben die Wodangläubigen den eigenen Volksgeist - also sich selbst - angebetet, wobei das Dionysische und Apollinische als Charakterzüge des Volkes im Wechsel hervortreten. Bei genauerer Betrachtung offenbart sich der Od-Gott als der geheiligte Volksgeist und seine Gemahlin Frija als Substanz in der er west, das sich selbst gebärende und immer erneut reproduzierende Volk.

Erul - Eruler - Erilari

Im Verschleppungsdepotfund von Negau (Südsteiermark) fanden sich abgelegte, damals schon altmodische Kriegerhelme aus einer Weihestätte des alpinen Keltenstaates Noricum, den die Römer ab 15 v.0 unterjocht haben. Der Fachwissenschaftler Herr Dr. Markus Egg war so freundlich, mir mitzuteilen (Mai 2013), das jüngste Exemplar dieses Helmtyps, stammend aus Idrija bei Baca, datiere in das 1. Jh. v.0. Für die Inschriften gilt das Gleiche wie für die Helme, sie wurden gebietsweise weitergetragen als sie schon längst aus der Mode waren. Die von unterschiedlichen Händen vorgenommenen Negauer Helmgravierungen könnten zu Beginn des 1. Jhs. v.0 erfolgt sein. Im Helm „Negau-B“ sind in einem alpenländischen, runenähnlichen Schrifttyp, die ältesten bezeugten germanischen Worte linksläufig eingeritzt, nämlich der Text einer Bittformel: „harigastiteiva“ (urgerm. harja-gasti-teiwa), woraus sich lesen lässt: „Gast des Heeres/Kampfes Tiwaz“ bzw. „Gott sei/ist beim Heer/Kampf“, was auch gemeint sein könnte: „Heeresgast [Wotan ist] Gott“. Im Helm „Negau-A“ fand sich als Namensinschrift des letzten Trägers „c erul“, was auf einen „Centurio Erul“ hinweist. Im disziplinierten Befreiungsheer muss er zu seinem Hauptmannsdiplom gekommen sein, so dass er ein „c / k“ vor seinen Namen setzen mochte. Demnach focht er neben dem Thraker Spartakus (ca. 100-71 v.0), dem Kelten Krixus und dem Germanen Granni, die Führungspositionen innehatten. Erul könnte der Schöpfer des Oding'schen Runensystems gewesen sein, denn wenn der Kimber Erul (ca. 116-46 v.0) als 15-jähriger 101 v.0 die Niederlage der Kimbern von Vercellae erlebte, anschließend versklavt wurde und als 45-jähriger 72 v.0 den Rebellen-Sieg bei Mutina (heute Modena), unter der Führung des Spartakus, miterfochten hat, wodurch die Alpenübergänge für den Rückweg frei wurden, wird er von dort die ca. 400 km (Luftlinie) nach Noreia überwunden haben und als Rückkehrer, schließlich ca. 70-jähriger runenmeisterlicher Erilar, in seiner jütländischen Nordheimat gestorben sein. Allein war er auf seinem Rückmarsch sicher nicht, zusammen mit kimbrischen und keltischen Kameraden meisterte er das große Abenteuer der langen Wanderung, über die Ostalpen, in seine Nordheimat Jütland zurück. Auf diesem gefahrenvollen Weg, der eine Gruppe von Verschworenen zusammenschweißen kann, unter Eruls Führung, wird der Kern der kimbrisch-herulischen Wodan-Anhänger möglicherweise schon gediehen sein. Wann der Runenmeister von seiner aufwühlenden Vision ergriffen wurde, die zur runischen Schrifterfindung führte, vermögen wir nicht zweifelsfrei zu ergründen. Gesichert bleibt allein, dass dieser Mann existierte und dass er als Namenspatron anzusehen ist für die späteren Erilari, die Runenmagier, wie ebenso für die beweglichen, kampffrohen Wanderscharen der Eruli/Heruler. Die blutige Lebenserfahrung Eruls war, dass auf den Himmelsgott nicht zu bauen ist, auf dessen erzenes Stier-Abbild hatten in seiner Jugend die Eltern geschworen, doch war sein Volk geschlagen und versklavt worden. Auch die schlimmen Nachrichten muss Erul erreicht haben, von der Niederlage des suebischen Heerkönig Ariovist (ca. 90-54 v.0), der zur Zeit des Spartakus-Aufstandes 71 v.0 der Rhein überquerte, in Gallien eindrang, 60 v.0 dort eine siegreiche Schacht schlug, jedoch im Jahre 58 v.0 dem röm. Feldherrn Gaius Julius Cäsar (100-44 v.0) unterlag, welcher seine Vernichtungszüge durch Gallien führte.

Ariovist/Ariowist (Ario der Kluge) war, neben seiner suebischen Ehefrau, mit einer Keltin verheiratet, der Schwester des Königs Voccio von Noricum. Ariowist hatte seinen Entscheidungskampf mit Cäsar verloren, weil er dem falschen Rat seiner Stammesmütter vertraute, die vom Sieg nicht vor dem nächsten Neumond faselten. Dadurch hatte ihm Cäsar zuvorkommen können. Also war den Matronen, den Matres und Deae Matrae, mit ihren mutterkultischen Sprüchen, so wenig zu trauen wie dem Himmelsgott. Aus diesen Lehren zog Erul seine Schlüsse. Er hatte als Junge während der kimbrischen Alpenwanderung wohl schon die rätischen Schriftformen kennengelernt und später, während seiner Versklavungszeit, die griechisch-röm. Schrift und Denkweise erfahren. Nach seiner Befreiung ging er, wie mir scheint, von seinen keltischen Kameraden beraten, daran, seinem Nordvolk eine eigene Schrift zu kreieren. Aus dem Namen des Ur-Runenmeisters „Erul“ leitet sich der Gefolgschaftsname des Kultverbandes der kriegerisch-umtriebigen „Eruli/Heruler“ ebenso ab, wie die Bezeichnung für die Runenmeister, die „Erilari“. Einige seiner Strukturkriterien wird er als Anregungen aus dem griechischen Schriftdenken aufgegriffen haben. Schon die Griechen gliederten ihre 24 Buchstaben in drei Gruppen von acht Zeichen, eine Eigenart die bei den Runen „aettir“, aus „aett“ = Familie, Sippe genannt werden. Auch die Zusammenschau von Jahresstruktur und Buchstaben war den Griechen bekannt, allerdings kombinierten sie in schlichter Manier jeweils zwei Buchstaben zu einem Monat. Die diffizile Konstruktion des Runenkalenders, bei dem jede einzelne Rune eine jahreszeitliche Aussage zu machen befähigt wurde, stellt das grandiose Meisterstück dar. Ebenso entspricht dem griechischen Buchstabendenken der Brauch, Buchstaben ebenso als Zahlenzeichen einzusetzen, wodurch jeder Wortbegriff mit einer bestimmten ihn kennzeichnenden Zahlensumme einherging. Der Ostgotenkönig Theoderich der Große (451-526) hatte den röm. Senator Cassiodor beauftragt, eine Niederschrift der Gotengeschichte anzupacken. Das 12-bändige Werk wurde erst nach des Königs Tod veröffentlicht, ging in den Wirren der Zeit verloren. Doch der Gote Jordanis (gest. um 552), der nur über wenige Tage Gelegenheit bekam, dieses Werk zu studieren, schrieb seine Geschichte der Goten „De origine actibusque Getarum“, kurz „Getica“. In Kap. III beschreibt er die verschiedenen Volksgruppierungen der „Insel Skandza“ (Skandinavien), darunter eine Gruppe des Namens „Otingis“, die nach dargelegten Sprachgesetzen also als Nachkommen oder Anhänger eines „Ot/d“ zu verstehen sind. Wir können wohl auch in ihnen die frühen Oding’schen Runenkultanhänger erblicken.

Zeugnisse Oding'scher Zahlen-Magie

Wer das antike Zahlendenken verstehen möchte, muss wissen, eigentlich kennt man nur 9 Grundzahlen, mit denen sämtliche darüber hinausgehenden Werte dargestellt werden können. Die 10 ist nur eine 1 mit einer 0. Jede, auch die größte Zahl, kann durch einfaches Zusammenzählen ihrer einzelnen Ziffern auf eine der Zahlen zwischen 1 und 9 zurückgeführt werden, so wird z.B. aus 2020: 2+2 = 4. Man bezeichnet diesen einfachen Rechenprozess auch „theosophische Addition“ oder „theosophische Reduktion". Die sich ergebende einstellige Wurzel-, oder Kernzahl wird in der Mathematik Quersumme (QS) genannt. Sie gilt als die den Geheimsinn offenbarende Seele des Ganzen. Doch können auch zweistellige Ziffern ihren festen Platz in der Tabelle mythischer Metaphern einnehmen. Sofort erhebt sich die Frage, war in alter Zeit die Quersummenziehung überhaupt denkbar ? Wie schrieben die Griechen, wie die Gallogermanen ihre Zahlen ? Dass schon die bronzezeitlichen Germanen, im dänisch-schwedischen Raum, schwierige Rechenprozesse durchführten, bewies ich allein dadurch, indem ich aus den ornamental erscheinenden Kreismustern des Sonnendiskus vom „Sonnenwagens von Trundholm“ (um 1.400 v.0) die Rechnung des luni-solaren Jahres nachweisen konnte. Die Hellenen verwendeten zwar wie wir ein Dezimalsystem, aber da das Zahlzeichen „0" (Null) unbekannt war, gab es in ihrem System keinen Stellenwert. Deshalb wurden mehr Zeichen benötigt als nur die neun Zahlenzeichen (plus null), die wir verwenden. Für die Zahlen bis zu unserer 999 brauchte man 27 verschiedene Zeichen: neun für die Einer (1-9); neun für die Zehner (10-90); und weitere neun für die Hunderter (100-900). Weil sie also keine Null hatten, konnten sie nicht wie wir das gleiche Zeichen für Zehner und Hunderter verwenden und ihren Wert einfach durch eine Null dahinter oder die Veränderung der Stellung innerhalb der Zahl verändern. Sie benötigten z.B. für 3, 30 und 300 drei verschiedene Zeichen. Die Griechen nutzten ihr gesamtes Alphabet zur Zahlenbezeichnung, und auch die Römer brauchten mehr als 10 Zahlzeichen. Den Rechenprozess einer Quersummenziehung, welche eine Verkürzung auf die 10 Grundzahlen vornehmen möchte, halten wir in diesen Systemen für undenkbar. Trotzdem jedoch war sie im Gebrauch und kann durchaus selbst in germ. Bronzezeit schon gehandhabt worden sein. Der röm. Schriftsteller Varro (116-27 v.0) beschrieb die QS als ein Mittel, um größere Zahlen - z.B. im Orakelbrauch - auf ihre besonderen beweiskräftigen Elemente hinabzumindern, indem Zehner, Hunderter, Tausender als Einer gezählt wurden. Man nannte das „regula novenaria“, weil man dabei die je neun Zehner, Hunderter, Tausender in einheitlicher Weise vornahm (Varro, „De lingua latina“ IX,49,886 p. 166). Bereits im 4. Jh. v.0 gebrauchte der griech. Philosoph Speusippos, der die Ideenlehre Platons zu einer Zahlentheorie gestaltete, den Fachausdruck der „Quersumme“. Und der Neuplatoniker Theodoros von Asine verwendete in erster Hälfte des 4. Jh. n.0 quersummierendes Verringern der Zahlenbuchstaben zu spekulativ-theoretischen Zwecken. Er übte also schon eine Rechenoperation, welche sich erst in unserem Dezimalsystem so sehr viel leichter durchführen lässt. (Franz Dornseiff, „Das Alphabet in Mystik und Magie“, 1925, S.113 ff) Insbesondere die Texte der griech.-ägypt. Zauberpapyri, von denen die meisten aus dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung stammen, führen in Fülle die damals gebräuchliche Quersummenziehung vor.

Wären die Götter ausschließlich Produkte und Potenzen des Menschenhirns, wären sie noch immer gewaltig genug - wie die dramatische Historie lehrt - Welten zu zerstören und zu errichten. Der Dramatiker Euripides meinte: „Die Götter sind nichts weiter als Träume“, also menschliche Hirngespinste. Unbestritten dürfte sein, dass Menschen um ihrer Träume willen gigantische Leistungen vollbringen, aber für ihre von „Göttern“ oder Glaubenskräften inspirierten, die grandiosesten. Jedenfalls lehrt die Identität von urdeutschem Menschen(seelen) und der Od-Gottheit auch das Runen-ODING, wo ganz selbstverständlich die 5. Rune den zwiefachen, mann-weiblichen Urmenschen Mannaz/Mannus ins aussagestarke Bildkürzel setzt. In der Urmenschenseele sind die Spannungen nicht aufgehoben, es kam zur Kreuzung, doch zu keinem Ausgleich. In der Menschheit und in jedem Individuum wogt das irdisch-weibliche Element mit dem himmlisch-männlichen Element zusammen, in einer Art endlosem Gärprozess. Der höhere Mensch sollte Mittler zwischen Himmel und Erde sein können. In jeder Person sind die potentiellen Anteile - entsprechend ihres Genoms - verschieden angelegt. Diese Spannung offenbart sich als ein Grundprinzip kosmischer Bewegungs- bzw. Lebenserhaltung. Die Fünf, uralte Hochzeits-, Mensch- und Kosmos-Zahl, spiegelt sich in den fünf menschlichen Sinnen, wie sie schon Aristoteles (384-322 v.0) unterschied, ebenso in den fünf Weltelementen der vedischen Schulen. Der Fünfstern, das Pentagramm, wurde zum Brüderzeichen des Pythagoräer-Ordens und seiner Weisheitslehren, die ihre Strahlkraft bis ins Denken der runenmeisterlichen Erilari ausübte, wie es die Arbeit am „Goldenen Runenhorn von Rosengaard“ (beim Gallehus von Mögeltondern/Südjütland) unter Beweis stellt. Die Mannus-Fünf lässt sich aufsummieren zur Quersumme 15 bzw. 6, womit eine weitere und heute bekanntere Weltzahl, mit ihrem Hexagramma, demonstriert wird. Deren Aufsummierung erbringt die Zahl 21, des Asen Wodan-Wodin, woraus die Runenlehre zu ziehen wäre: „Mensch und Od-Gott sind eins“, zumindest aus Sicht des Runenschöpfers, welcher dem Mythos des eddischen Hávamál zufolge, Gott Odin selbst gewesen sei.

Es stellt sich die Frage, ob die alten Runen-Philosophen unter dem „Mannus“-Menschen die Menschheit oder exklusiv nur ihren eigenen Ethnos verstanden haben. Darauf wäre zu antworten: Mannus galt als Urvater der Germanen, wie Tacitus (Germania 2,2) angibt: „Als Stammväter und Begründer ihrer Völkerschaft verherrlichen sie in alten Liedern … Tuisto, einen der Erde entsprossenen Gott, und seinen Sohn Mannus. Dem schreiben sie drei Söhne zu, nach deren Namen die dem Ozean Nächsten Inguionen, die in der Mitte Herminonen, die übrigen Istävonen genannt sein sollen.“ Der Begriff Mannus/Manu, als Urgründervater, erscheint auch in weiteren indogermanischen Mythentraditionen, so dass er für das gesamte Ariertum relevant erscheint, nicht aber für fremdvölkische Spezies. Auf Wodan führten die diversen angelsächsischen Dynastien ihren Ursprung zurück. Er war ein Volksgott und Volksvater, kein Universalgott für die Menschheit schlechthin. Die Germanen waren sich ihrer völkischen Blutsgemeinschaft sehr wohl bewusst und pflegten sie jährlich einmal in Form einer Feier im „Fesselhain der Semnonen“, etwa im Großraum Berlins, worüber ebenfalls Tacitus Kunde gibt (Germ. 39): „Zu bestimmter Zeit treffen sich sämtliche Stämme desselben Geblüts, durch Abgesandte vertreten, in einem Haine, der durch die von den Vätern geschauten Vorzeichen und durch uralte Scheu geheiligt ist.“ Der Römer, der ca. um 100 n.0 schrieb, gibt im Weiteren seinen Abscheu kund über die dort stattfindenden Menschenopfer, was typisch für die tendenziöse römische Beurteilungsweise ist, als hätten die Römer keine Menschenopfer gekannt, sie, die beispielsweise gestrauchelte Vestalinnen lebendigen Leibes einmauern ließen. Zum Missfallen heutiger linkspolitischer Theoretiker empfanden die damaligen Menschen, die in völkischen Lebensgemeinschaften eingebunden waren, natürlich volksbezogen. Man sah im Volksbruder und der Volksschwester „den Nächsten“, den Nahestehenden und bevorzugte ihn, ganz so wie es das Judenvolk, in schöner Vorbildhaltung, bis heute tut. Selbst der diesbezüglich weitherzige, universal planende Alexander der Große, welcher Massenhochzeiten zwischen seinen makedonischen Soldaten und Iranerinnen arrangierte, um ein neues Staatsvolk seinem Imperium gedeihen zu lassen, sah ein Gleiches mit den braunhäutigen Ägyptern ebensowenig vor, wie sein Feldherr und Diadoche Ptolemäus I. (367-283 v.0). In dessen Ägypten lebten Griechen und die hamitischen Ureinwohner gewissermaßen in getrennten Stockwerken, eine Vermischung war nicht gewünscht.

Dass die Nennworte für den Geist-Seelen-Gott Wodanaz-Wodan-Wodin-Odin aus der Urstammsilbe aud-od erwachsen sind und der eddische Gott Od demzufolge als älteste Form stehengeblieben sein muss, dachte schon der Altgermanist Jan de Vries (1890-1964). Gott Odr/Od bildet, eddischen Angaben gemäß, mit der gemeingerm. Göttin Frija (Herrin) ein göttliches Urelternpaar. In der 7. Rune ist sie als Birkengöttin vertreten, was einem weißhäutigen Gallogermanen ganz selbstverständlich erscheinen musste, weil es ihm nicht anders vorstellbar gewesen ist, als dass er von einer weißhäutigen arischen Urmutter abstammt. In der Frija sind all die Aspekte der Nerda, Dione, Hera, Juno, Demeter und Isis integriert. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Sieben-Zahl der Göttin mit der Acht-Zahl des Tiu-Ziu-Tyr sich zur Quersumme 15 und 6 addieren, also jener Welt-Zahl, welche sich erkenntnistheoretisch demnach aus Erde und Himmel ergänzt. Das dürfen wir aus dem Beschriebenen rekapitulieren: Der Allgeist, der Weltgeist, nach kirchenchristlicher Nomenklatur der „Heilige Geist“, ist der Od-Gott als Ase (Asen = Ahnen) auf seinem herbstlichen 21-er Sitz im „Opfermond“, zum Asa-Alfa-Blot. Was die demonstrierten Oding’schen Zahlenwerke erweisen, bestätigen einige Erkenntnisse der Religionsgeschichte. Der Ase Wotan-Odin tritt als Seelenführer der Asenseelen/Ahnenseelen, also der dahingegangenen Vorfahren auf, darf gleichwohl als Seelenhirte und als personifizierte Summe aller Ahnenseelen verstanden werden, weshalb die Christenkirche an seiner Stelle in erster Linie den hebräischen Erzengel Michael anbot (Fest: 29.11.) und zweitrangig den Besitzer des blauen, weiten (Himmel-)Mantels, den St. Martin (Fest: 11.11.). Das waren natürlich grobe Willkürakte, kann doch kein Vernünftiger erwarten, dass ein hebräischer Geist germanisches Volk ins gute Jenseits zu leiten sich anstellig machen könnte und zum anderen, dass rechtgläubig-heidnische Seelen seinen Weisungen willig folgen würden. Der germanische oder indogermanische Ethnos subsumierte sich klar in der mythischen Gestalt des Od-Gottes, sein großes Od lebte als kleines Od in jedem einzelnen Volksangehörigen. Was den Galliern ihr Teutates (Vater des Volkes) war, der nach der Interpretatio Romana dem Mercurius-Wodan entsprach, war den Germanen ihr Od-Gott Wodan. Die jütländisch-germanischen Teutonen, mit ihrem König Teutobod (?-101 v.0), werden einen ganz ähnlichen gallogerman. Wortstamm gewählt haben für die Bezeichnung ihres Volksgottes. Auch der Bericht des Tacitus, der germanische Befreiungskampf, mit der Niederlage des Varus und seiner drei Legionen, habe im norddeutschen Teutoburger Wald („teutoburgiensis saltus“) stattgefunden, ganz gleich, ob der dortige Teutberg echt altes Sprachgut bewahrte oder nicht, gibt Kunde vom germanischen Teut-Begriff.

Legen wir das Oding‘sche Welterkenntnismodell zugrunde, sind Weltgeist und Menschengeist der reiferen Ethnien identisch, dann wäre zu bedenken, nicht mehr diverse unwägbare Gottesgeister, um Bittgesuche anzurufen, sondern aus der Gotteserfahrung einer menschliche Selbstbeschwörung und Selbstbeglückung heraus, die Gewalten freizusetzen, das Gute, Wahre und Schöne zu mobilisieren. Der Mensch müsste also segensvolle Formen erlernen, sich bewusst - sein Bestes - selbst anzubeten, denn sicher ist, dass ihm dazu alle Befähigungen zueigen sind. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), der gewaltige, wichtigste Vertreter des „Deutsches Idealismus“ hat in seinem Werk „Phänomenologie des Geistes“ die Weltgeisttheorie von Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854) weitergeführt, im Begriff des Weltgeistes, als hinterfragendes, die Erdenwelt steuerndes, menschengeistiges Prinzip.

Asen-Weihestätte Agistersten

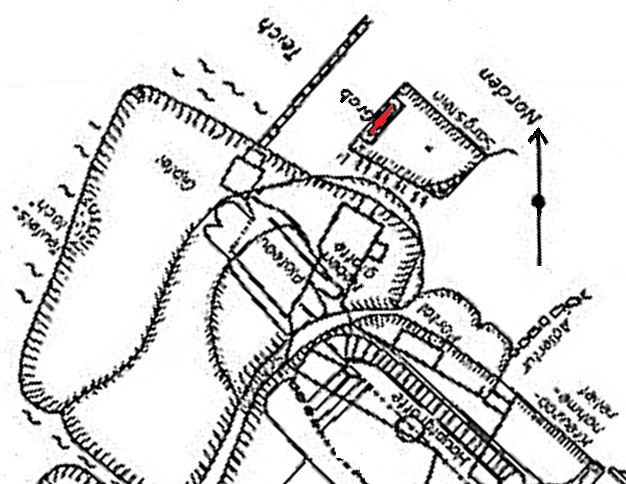

Im westfälischen Raum der Gaue zwischen Lippe und Ems, mit der Siedlung Osenbrugge (lat. Ansibarium, Osnabrück), bis hin zu den Bergwäldern des Osning im Osten, wo das Waldheiligtum Agistersten (Externsteine) lag und liegt, dehnten sich die Siedlungsräume der Cherusker. Die für Rom verhängnisvolle Strafexpedition im Jahre 9 n.0 des Varus zog durch das Lipper Bergland, wahrscheinlich bei Kedinchem (Kettenkamp) durch die Osning-Wäder, bog dann nach Norden in die Engstelle zwischen Osning und Wiehengebirge in Richtung Osnabrück ein, wo nördlich davon, bei Kalkriese nach heutigem Kenntnisstand, der Hauptkampf zwischen Römern und Germanen geschehen sein könnte. Diese verschieden Bergzüge bezeichnete Tacitus als Wald-Teutoburgiensis, weswegen wir heute den Osning so benennen. Die Ansilbe von Osenbruck und Osning kommt, durch Volkalverschiebung, aus dem Begriff der Asen und des Asen (aus As wurde Os, wie in Oswalt), der germanischen Ahnen und ihrem Ahnenführer Wodan. Die älteste röm. Bezeichnung von Osnabrück, Ansibarium, unterstreicht diese Feststellung, denn der gotische Historiker Jordanes (gest. 552) nennt in seiner Gotengeschichte (Getica 13,78) das Wort das die Goten für ihre halbgöttlichen Vorfahren gebrauchten: Ansis, eine Form die im späteren Altnordischen zu den eddischen Asen geriet, woraus sich auf einen germ. Stammbegriff ansuz/ansiz schließen lässt. Der Osning erweist sich mithin als Asen-Spross, was im weitesten Sinne auf einen geheiligten Ahnenwald hinweist. In ihm liegt jene denkbar geheimnisvollste Örtlichkeit Germaniens, die Externsteine, deren ältester Name, aus 1093-1380, Agistersten lautete, dessen Wortsinn Altphilologen erklären können als ahd./got. gelstar/gilstr = „Opfer/Tribut“. Das kommt nicht überraschend, drängen doch die beeindruckenden hochragenden Sandsteintürme dem Betrachter geradezu ihre natürliche Andacht auf. Sie waren ganz fraglos die Hauptweihe- und Opferstätte nicht allein des Cherusker-Bundes, dem der „Befreier Germaniens“ entsprossen ist. Es sind Streitereien über die Ursprungsbedeutung des Heiligtums entstanden bei denen die Kontrahenten sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Die einseitige Verbissenheit ins punkto Rechthaberei um jeden Preis, der kirchlichen Streithähne, mutet geradezu widerlich an. Ich habe sie alle sorgfältig studiert, wir können sie getrost übergehen. Allein der Grundriss der Höhenkammer, dem sog. Sacellum des Turmfelsens, spricht unwiderruflich für ein heidnisches Denkmal. Die Kammerausrichtung deutet auf den Aufgangspunkt der Sonne zur Sommersonnenwende hin, was nie eine christenkirchliche Visierlinie gewesen ist. Über dem altarförmigen Ständer befindet sich ein rundes Fenster, in dem die Sonne zum Zeitpunkt ihres höchsten Jahresstandes erscheint. Nach gleicher Ausrichtung ist der Arkosolium-Grabstein am Fuße des Felsens I. erarbeitet worden, was eine christliche Verwendung unzweideutig ausschließt. Von ähnlich-närrischer Verbissenheit in anderer Angelegenheit gebärdeten sich die Nationalenthusiasten mit ihrer „Irminsul vom Externstein“, die im Kreuzabnahme-Relief, aus Anfang 12. Jh., in völliger Unkenntnis der orientalischen Sakralkunst, in der Gestalt des vorderasiatischen Lebensbaumes, der ornamentalen Dattelpalme, die heilige Weltsäule der Altsachsen glaubten, entdeckt zu haben. Selbst der Urgeschichtler und Ausgräber an den Steinen 1935, Prof. Julius Andree (1889-1942) ließ sich zu solchem Unsinn hinreißen. Die kirchliche Seite, die im Gegensatz dazu, von einer sich wegbeugenden Palmette, rechts unterhalb des dominanten Kreuzes sprach, kam der Wahrheit ein Stückweit näher.

Höhenkammer und Grabstein des Agistersten-Heiligtums sind nach NNO ausgerichtet.

Kein Christ hat nach gängiger Kirchenlehre seine „Auferstehung von den Toten“ mit Blick nach NNO, zum höchsten Sonnenstand, erwartet, sondern allezeit nach dem österlichen Ostpunkt, oder nach SSO, in Richtung Jerusalem. Ein Fakt fügt sich zum anderen, wir sehen mit dem Arrangement der Baulichkeiten des Agisterstens das altdeutsche Templum vor uns ausgebreitet. Somit nimmt es auch immer weniger wunder, dass an diesen Ort die sehr wohl informierten Benediktiner vom Abdinghofkloster, der Paderborner Mutterpfarre - hier, nur hier - ihren gigantischen Entdämonisierungsstempel, in Gestalt des Kreuzabnahmechristi-Reliefs, hineinmeißeln ließen, als eine Art Versklavungsmarkstein gegen den deutschen Freiheitswillen.

Oding'scher Wiedergeburts-Glauben

Armin der Cherusker ist um 21 n.0 ermordet worden, und der bislang älteste Runenfund stellt die „Fibel von Meldorf“, Kr. Süderdithmarschen, dar, eine Rollenkappenfibel, die aus typologischen Gründen in die 1. Hälfte des 1. Jhs. n.0 datiert wird, denn sie gehört in die Stufe B 1 nach H. J. Eggers, d. h. absolut gesprochen, in die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Null. Mittlerweile wird die Spange noch früher eingeschätzt: Robert Schuhmann in „Links und Abbildungen der ältesten Runeninschriften“, 2020: „Fibel von Meldorf (ca. 25 v. Chr.)“. Armin hat also höchstwahrscheinlich die Runen-Systematik schon gekannt. Der eingepunzte Runenbegriff könnte hiwi/hiki lauten, er hat offenbar etwas mit dem Haus zu tun, stellt wohl einen darin Wohnenden dar. Wahrscheinlich war die Inschrift für eine Frau mit solchem Namen bestimmt, in ihrer Funktion als mater familias, aber auch die Wanderin/Landfahrerin klingt an. Schon bei diesem ältesten Fund wird bewusst, dass es sich bei den Runen grundsätzlich um ein germ. Arkanum handelt, um das Geheimnis der Geheimnisse. So wie die Runen in ihrer Gesamtheit dem mystisch-mythischen kosmischen Gottesleib entsprechen, so galt jegliche Arbeit mit diesen bezaubernden Lautsymbolen als geheimnisumwittertes religiöses Werk. Mit Recht schreibt der Sprachwissenschaftler Hermann Güntert (1886-1948): „Denn es ist eine echt nordisch empfundene Vorstellung, dass Runenweisheit und Skaldenschaft etwas Mystisches und Geheimnisvolles sind und daß diese Weisheit in Runen verborgen werden müsse, verborgen vor der unheiligen Menge: fela i rúnom - 'in Runen verbergen, verhüllen' wird geradezu als das Wesen dieser heidnischen Weisheit gepriesen.“ (Hermann Güntert, „Von der Sprache der Götter und Geister“, 1921, 155).

Wie ein Lauffeuer muss zum Beginn heutiger Zeitrechnung durch Germanien die Nachricht gegangen sein, von einem der ein Medium geschaffen habe, die eigene Sprache in Bildzeichen fest zu machen, die man nachlesen könne, so wie es die Römer machen. Runenähnliche Sinnzeichen gab es längst, doch was als Kunde der Intellektuellen und Fürsten von Weiler zu Weiler und von Hainpriester zu Hainpriester flog, war viel mehr. Auf Kerbhölzern reiste die Runenreihe durch die Gaue; kam sie von einem Kimber aus Nordjütland, dem die Flucht aus dem römischen Sklavenaufstand über die Alpen geglückt war, kam sie von den Markomannen, kam sie aus dem südgermanischen Odenwald (815 Odonewalt, 970 Otenwalt, 1016 Odenwalt), wer wusste es schon ? Nein, der Runengott höchstselbst, Wodan, muss sie seinem Volk geschenkt haben. Was sich da in den Gehirnen abspielte, war ja nicht nur die Kenntnisnahme einer Zauberzeichenreihe, einer geheimnisvollen Logizität, sondern einer damit einhergehenden religiösen Revolution, nicht der Himmelsgott Tiu war der Schenker des Neuen, vielmehr der Geistseelengott Wodan. Ihm wurde damit gehuldigt, die Wodanjünger formierten sich und appellierten, die neue Zeit bedürfe auch neuer Regeln, eben wodanische, ahnengöttergemäße, menschenweltliche, auch in Gestalt von List und Tücke, von Betrug gegen Betrug, von germanischer Brutalität gegen römische Brutalität. Tiu, der Himmelsherr, mit seinen bisherigen naiv-fairen Gottesgerichtsregeln, schien der Neuzeit nicht mehr gewachsen. Der runisch-wodanische Abwehrkrieg gegen die Zwingherren nahm seinen Anfang. Runen-Geweihte begannen die Jungmannschaften zu unterrichten, im Buchstabenschreiben, in runischer Kalenderkunde und im Deuten der runischen Kreislaufsystematik. Was aber war die in den Zeichen geronnene Botschaft für die Runengläubigen ? Die Lehre von der ewigen Wiederkehr. Angstfrei durften die Zuhörer sein, alles kehrt wieder, dem Tod folgt das Neuerwachen, im Kreislauf der Erscheinungen, wie es die Runen lehren, wenn man nur die Reihe zum Kreise schlägt. Das wusste man auch vorher schon, doch nun war es besiegelt, war festgeschrieben. Und die Lehrer sagten in übertriebener Schriftgläubigkeit: „Es ist geritzt, das ist unser Beweis !“ Die kirchlichen Missionare setzten Jahrhunderte später ihr nicht weniger vermessenes, „Es steht geschrieben !“ dagegen.

Eine Ureigentümlichkeit des indogermanischen Weltverständnisses ist der Glaube an die ewig lebende, gottesteilhaftige Menschenseele, welche immer wieder in neuen Verkörperungen ihre Erdenwanderungen vollziehen würde. Der Wiederverkörperungsgedanke bedarf eines lebensvollen Gleichgewichtes zwischen den Neigungen der Jugend und des Alters, der Geburt und des Todes. Der Wiedergeburtsgläubige versteht sich als Glied inmitten einer Kette - oder als wachsende, vergehende und erneut entstehende Sprosse eines sich endlos drehenden Lebensrades. Auf keiner Stufe der keltisch-germanisch-deutschen Geistesentwicklung wurde diese Lehre als etwas Fremdartiges empfunden. Die Zeugnisse beweisen, dass sie einstmals fester Bestandteil der heimischen Artreligionen gewesen ist. Schon zur Zeit der Riesensteingräber (z.B. Züschen/Fritzlar), vor über 4 Jahrtausenden, statteten proto-keltisch-germanische Vorfahren die Steinkisten mit „Seelenlöchern“ aus, durch welche die Totengeister ein- und ausfahren sollten. Die Lausitzer Kultur, insbesondere in Schlesien, versah sogar ihre Aschenurnen mit „Seelenöffnungen“. Die ältesten Schriften der Indoeuropäer sprechen in eindeutiger Festigkeit von der „unsterblichen Seele“ des Menschen (Rigveda I, 164,30). Auch den nordischen Griechen war der Gedanke nicht fremd, so riet schon Platon („Staat“, I 521f): „Ein mittleres Leben zu wählen und sich vor dem Übermäßigen nach beiden Seiten zu hüten, sowohl in diesem Leben, als auch in jedem folgenden; denn so wird der Mensch am glückseligsten.“ Der griech. Historiker Diodor (V,28) berichtete, gestützt auf Poseidonius (135-51 v.0), über die Gallier: „Das Ende des Lebens achten sie für nichts. Es herrscht nämlich unter ihnen die Meinung, die Seelen der Menschen seien unsterblich und nach einer bestimmten Zahl von Jahren lebe man wieder auf, indem die Seele in einen anderen Körper einwandere ... Bei dem Begräbnis der Leichen werfen einige daher Briefe, die sie an ihre verstorbenen Verwandten geschrieben haben, in das Feuer, in der Hoffnung, dass die Toten diese lesen.“ Ebenso schrieb Cäsar in seinem De bello Gallico (VI,14): „Vor allem lehren sie, dass die Seelen nicht stürben, sondern nach dem Tode von einem auf den anderen übergingen, und dadurch glauben sie einen Hauptantrieb zur Tugend zu finden, während die Todesfurcht in den Hintergrund tritt.“ Der röm. Dichter des 1. Jh. n.0 Marcus Annaeus Lucanus sprach in klügelnder Überheblichkeit von der Glaubenskraft Nordeuropas (im Gedicht Pharsalia): „Die nördlichen Völker fürwahr sind glücklich in ihrer Einbildung, da jener größte der Schrecken sie nicht bedrängt: die Furcht des Todes. So stürzen die Männer mutig dem Stahl entgegen und sterben mit williger Seele. Hier heißt feig, wer das Leben schont, das doch wieder zurückkehrt.“ Der röm. Autor Appian des 2. Jh. n.0 berichtete von den Germanen unter ihrem Führer Ariowist, „die wegen der Hoffnung auf Wiedergeburt Verächter des Todes waren.“ Und noch aus dem hochmittelalterlichen 13. Jh. findet sich der Zusatz eines Sammlers isländischer Handschriften (Edda) zum Lied von Helgi und Sigrun: „In alten Zeiten glaubte man, dass Menschen wiedergeboren würden; das wird nun Altweiberwahn genannt.“ Nach den Prosastellen im Helgi-Liede wurden Helgi, Sigmunds Sohn, und seine Geliebte, Sigrun, für Wiederverkörperungen von Helgi Hjörvardsohn und Svafa gehalten; man glaubte, dass sie nach ihrem Ableben in den Gestalten von Helgi Haddingjaskati und Kara Halfdanstochter wiedergeboren wurden. Im kurzen Sigurd-Lied verflucht Hagen die Brünhild: „Verwehrt sei ihr auf ewig die Wiedergeburt !“ Diese Ahnung um die Wiederkehr der Seelen rankt sich durch die ganze nordeuropäische Geistesgeschichte. In seiner Schrift „Über die Ursache“ (1484) spekulierte der kenntnisreiche Deutsch-Italiener Giordano Bruno (1548-1600): „Nimmer vergeht die Seele, vielmehr die frühere Wohnung tauscht sie mit neuem Sitz und lebt und wirkt in diesem. Alles wechselt, doch nichts geht unter !“ Selbst der Spötter Voltaire (1694-1778) meinte: „Die Lehre von der Wiederverkörperung ist weder widersinnig noch nichtssagend ... Zweimal geboren zu werden ist nicht wunderbarer als einmal.“ Ob Lessing, Schiller, Jean Paul, Kleist, Goethe - die tiefen Geister bekannten sich - oft in geradezu keuscher, schamhaft-zurückhaltender Art - zur Metamorphose, durch die der Mensch hindurchschreite, um die Fülle seiner Möglichkeiten auszuschöpfen. Den Worten Goethes ist nicht viel hinzuzufügen, aus ihnen spricht in unüberbietbarer Klarheit die altgläubige Weisheit: „Des Menschen Seele - Gleicht dem Wasser - Vom Himmel kommt es - Zum Himmel steigt es - Und wieder nieder - Zur Erde muss es - Ewig wechselnd.“ Der vollkommene Meister des deutschen Denkens vermochte sich seine tiefe Bindung an Charlotte von Stein nicht anders zu erklären, als dass sie für die Dauer eines vorausgegangenes Lebens schon einmal in gleichstarker Liebe miteinander verbunden waren. Sein Jugendgefährte Georg Schlosser schrieb in einer späteren kleinen Schrift für den Freundeskreis: „Wenn ich dir zeige, dass die Seelenwanderung ... nebenher tausend Rätsel, tausend Geheimnisse der moralischen Welt erklärt und den, der sich daran erwärmt hat, über tausend Dinge beruhigt, die uns sonst immer unglücklich machen, den besten am unglücklichsten; so wirst du doch den Wert dieser Hypothese so weit anerkennen, als der Wert aller Hypothesen reicht: uns in den Augenblicken wohlzutuen, wo wir das Bedürfnis haben, durch die Wolken zu schauen, die über den Geheimnissen Gottes liegen...“ Nietzsche ließ seinem Zarathustra aus dessen Schülerschar zurufen: „Siehe du bist der Lehrer der ewigen Wiederkunft ...“ An anderer Stelle sagte der Prophet des Übermenschen: „Hier ist die Wurzel aller wahren Kultur; und wenn ich unter dieser Sehnsucht der Menschen verstehe, als Heiliger und als Genius wiedergeboren zu werden, so weiß ich, dass man nicht erst Buddhaist sein muss, um diesen Mythus zu verstehen...“ (Unzeitgemäße Betrachtungen, 1874). Auch die Großen des Nordens: Kierkegaard, Ibsen, Strindberg fanden ihren Halt im Wissen, im Ahnen, im Hoffen um die Wiederkunftslehre.

Die Ausgrabungen an den Externsteinen erbrachten heidnische Baumsargbestattungen, aber eindeutige aufschlussgebende Funde blieben aus. Doch die vorhandenen Anhaltspunkte reichen uns, die Steine als ein altgläubiges Weihtum auszuweisen. Hier mögen Totenverbrennungen durchgeführt worden sein und rituelle Wiederauferstehungskulthandlungen am Kopfnischen-Sargstein. Mit absoluter Sicherheit stand hier der heroische Cheruskerherzog Armin im Kreise seiner Getreuen, um sich segnen zu lassen, oder seinerseits Segen zu spenden. Vor dieser grandiosen Naturkulisse holten sie sich im Gottesdienst die Kraft für ihre Todesverachtung vor den Kämpfen gegen den schuppenbewehrten Drachenwurm römischer Kohorten-Kolonnen tausender Legionäre. Zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen innerhalb germanischer Parteiungen wird es hier ebenso gekommen sein, denn die runisch-wodanische Neuerung blieb nicht ohne Widerstand, wie das so menschlich-üblich ist. Die Gegnerschaft der alten Tiu-Priesterschaften dürfte nicht unerheblich gewesen sein, vielleicht auch die der Stammesmütter-Kongregationen, was die weitere tragische Geschichte der Cherusker unter Beweis stellte. Sie ging über den Raub der Tusnelda (um 10 v.-17 n.0), Armins Weib, mit ihrer Verschleppung nach Rom und der Ermordung des Befreiers selbst, durch die eigene Sippschaft, weit hinaus, bis quasi zur Auflösung des Stammes. Herzzerreißend wirkt das von Tacitus (Annalen Bd. II. 9-10) erhaltene Streitgespräch zwischen Armin und seinem in römischen Diensten verharrenden Bruder Flavus (Blonder), was über den Weserfluss hinweg geführt wurde: „Am Ufer desselben stand mit den übrigen Volkshäuptern Arminius und erkundigte sich, ob [der röm. Feldherr] Germanicus angelangt sei. Als dieses bejaht wurde, bat er um eine Unterredung mit seinem Bruder. Dieser diente unter dem Beinamen Flavus mit ausgezeichneter Treue und hatte wenige Jahre zuvor unter des Tiberius Heerführung durch Verwundung ein Auge verloren. Es wurde bewilligt und beim Zusammentreffen begrüßte ihn Arminius. Dann entfernt er seine Leibwache und verlangt, dass auch die an unserm Ufer aufgestellten Bogenschützen abzögen. Als sie fort waren, fragte er den Bruder, woher die Verunstaltung seines Antlitzes käme. Wie dieser den Ort und das Treffen angab, fragt er, welche Belohnung er empfangen hätte ? Flavus führte erhöhten Sold, die Halskette, den Ehrenkranz und andere kriegerische Gaben an, wobei Arminius den elenden Sklavensold belachte. Nun begannen sie einander gegenüber stehend, der eine lobte die römische Größe, die Macht des Cäsars und die schwere Bestrafung der Besiegten; wenn [Arminius] sich ergäbe, fände er alsobald Gnade; seine Gattin und sein Sohn würden durchaus nicht feindselig behandelt. Der andere [Arminius] erwähnte des Vaterlands heilige Ansprüche, die angestammte Freiheit, die heimischen Götter Germaniens, die Mutter, die mit ihm ihre Bitten vereinige, dass er [Flavus] doch nicht an Verwandten und Angehörigen, ja an seiner Nation, ein Ausreißer und Verräter, stattdessen ihr Oberfeldherr sein möge. Allmählich gerieten sie in Zank, so dass nicht einmal der dazwischen rinnende Fluss sie abhielt, handgemein zu werden, hätte nicht der herzueilende Stertinius den zornerfüllten Flavus, der Ross und Rüstung forderte, zurückgehalten. Gegenüber sah man den Arminius, wie er drohte und die Schlacht ankündigte; denn er warf vieles in lateinischer Sprache dazwischen, da er im römischen Lager als Anführer seiner Landsleute gedient hatte.“ Auch der Volksverrat hat in Deutschland, bis auf unsere Tage, eine schauerliche Tradition.

Die germanische Widerstandskraft der Bauernkrieger gegen diese gedrillte hochtechnisierte und perfektionierte römische Militärmaschinerie kommt einem Wunder gleich. Die gegen sich selbst rücksichtsloseste Todesverachtung brachte zwar ungeheure Opferzahlen, aber auch den letztlichen Sieg. Die römischen Legionäre im Weserraum rannten sich fest, sie kamen nicht voran, trotz erbarmungslosester Terrorhandlungen gegen das siedelnde zivile Landvolk. Um den Krieg doch noch zu gewinnen, gebot der röm. Feldherr Nero Claudius Germanicus (15 v.-19 n.0), der Germanien verheerend durchzog (14-16 n.0), den Ausrottungskrieg, Gefangene sollten seine Legionäre nicht machen, vielmehr die starrköpfigen Barbaren samt und sonders niedermetzeln, anders sei Germanien nach den Regeln des römischen Imperiums nicht zu befrieden. Gegen alle Widerstände siegte aber am Ende doch die germanische Glaubenskraft, also die Sinneshaltung des Armin und seiner verschworenen Volksgenossen. Eine Unterwerfung fand nicht statt, noch im Jahre 17 n.0 durften er und sie unwidersprochen behaupten, dass sie die Römer „hinausgeworfen“ haben.

Von der unsterblichen Menschenseele

In welcher Weise lehrt der Oding’sche Runenkreis mit der Wiedergeburtslehre die Todesverachtung ? Unabhängig von der Kalenderfunktion, welche die mondstandabhängigen jährlichen Festzeiten angeben kann, stellt der Runenkreis eine mythische Ewigkeitsuhr dar, wobei es nicht mehr auf Mondstände ankommt, sondern nur in welchen Beziehungen die Runenzeichen zueinander stehen, wie sie miteinander korrespondieren. Aus solcher Betrachtung ergibt sich eine Fülle von Aufschlüssen über Runenverwandtschaften. Es hat sich empirisch erwiesen, dass ein Sinnzeichen, welches um 9 schematische Monatsschritte einem anderen nachfolgt, so gewählt wurde, dass sein Sinnbildkomplex aus dem vorangegangenen hervorgewachsen erscheint. Man wird von einer Sinnbild-Metamorphose sprechen können. Mit dieser Technik sind innerhalb eines knappen Symbolsystems Aussagen zu machen, die über die normalen Grenzen der Begrifflichkeit von Ideogrammen weit hinausgehen. In dieser Weise beginnt der Runenring auf eine weitere Art selbst zu erzählen, er vermittelt keine Aneinanderreihungen von Bildern, sondern aussagestarken Gedankenfolgen. Wie sind diese 9-er Schritte zu erklären ? Von alters her geht die landläufige Formel von der 9-monatigen Schwangerschaft um. Tatsächlich wurde für Frauen, die in einem regelmäßigen Vierwochenabstand ihre „Blume“ erleben, die Dauer der biologischen Mutterschaft auf 265 Tage und 9 Stunden errechnet. Dieser gynäkologische Erfahrungswert entspricht fast genau der Zeit von 9 synodischen Mondmonaten à 29,5 Tagen (29 Tage und 13 Stunden), auch Lichtmonde genannt. 12 solcher Mondgänge runden ein Mondjahr mit seinen etwas mehr als 354 Tagen. Der Fehler der Abweichung zwischen Schwangerschaftsberechnung und 9 synodischen Mondmonaten beträgt den winzigen Wert von 12 Stunden oder einem halben Tag. Das darf durchaus zu den gängigen Schwankungen aller Lebensvorgänge gezählt werden. So wurde die Strecke von 9 Monden gewissermaßen als „Werdeschritt“ (von Zeugung zur Geburt) verstanden und in diesem Sinne für die Symbolsprache genutzt. Rechnen wir in der Oding’schen Ewigkeitsuhr jeweils 9 schematische Mondläufe von einer Ausgangs-Rune zu der im Zeitablaufsinne folgenden Rune, so stellt man fest, dass innerhalb von jeweils 4 Runen ein abgeschlossener Kreislauf erfolgt; 4 Buchstaben stehen in einem besonders innigen Verwandtschaftsverhältnis zueinander - sie bilden ein Quadrat. Insgesamt 6 solcher Gruppen von 4 Runen sind im 24-Stäbe-Kreis vorhanden. So wie jegliche Geburt und Ernte die unmittelbaren Auswirkungen von vorausgehender Zeugung und Aussaat sind, so erwächst jede Rune - mehr oder minder deutlich und für uns Heutige noch verstehbar - aus dem Symbolkomplex ihrer um 9 Mond-Schritte voranstehenden Rune. Eine von diesen 6 Runen-Metamorphosen, jene, in deren Quadrat der Urmensch Mannaz/Mannus  steht, erzählt vom Kreislauf-Schicksal der unsterblichen menschlichen Wesenheit, vom Weg der Menschenseele mittels der runischen Lautzeichenfolge: P > M > U > W

steht, erzählt vom Kreislauf-Schicksal der unsterblichen menschlichen Wesenheit, vom Weg der Menschenseele mittels der runischen Lautzeichenfolge: P > M > U > W

1. Die Urgebärerin des Mannaz/Mannus, des Urmenschen: Den Kreislauf wollen wir nachvollziehen, indem wir mit dem Geburtsmythos des Urmenschen- Mannus (5. Rune) beginnen, wie er im Runen-ODING erkennbar wird. Geboren ist der Mensch aus der Schalen-Urmutter (11. Rune), deren Runenname perðō/Peratha/Bechta („Helle, Strahlende, Weißhäutige“) lautet, die identisch ist mit Freya/Aphrodite/Venus. Letztlich verkörpert diese Göttin das Urbild der reizvollen, erotischen weiblichen Wesenheit. Sie ist die Naturkraft, die in besonderer Weise Wohlstand und Wachstum erwirkt. Zu dieser Göttin gehört die 11, die Zahl der Liebe, der Lust und der Fruchtbarkeit. Deshalb schenkt im eddischen Skirnesmål (19), der Skirnir - eine Erscheinungsform des Sonnen- und Fruchtbarkeitsgottes Frō/Freyr - seiner angebeteten Gerda (der Erdenfrau) „Eple ellifo“, 11 Äpfel, als Brautwerbung. Ihr Runen-Bildkürzel ist die (zu Schreibzwecken um 90° aufgestellte) Schale (Kessel/Becher/Topf/Gefäß/Korb/Gral/Muschel/Schiff). Jenem Urmutter-/Erdmutter-Sinnbild, welches sich in vielen Weltkulturen gleichermaßen findet. Ähnelt doch die Frau und Mutter in ihrem morphologischen Zentrum, wie als symbolische Gesamtheit, dem Lebenswasserbehälter und -spender, aus dem heraus sich die immerwährende Schöpfung des Lebendigen andauernd vollzieht. Die Gleichung Mutter = Gefäß ist zwar nicht so alt wie der Mensch, aber doch immerhin so alt wie die Erfindung der Töpferei. Für dieses altgläubige Denken erhielten wir eine Fülle von Belegen aus dem Fundmaterial: z.B. sitzende Topfhalterin aus Gaukönigshofen/Bayern, 5. Jt.v.0; ein jungsteinzeitliches Idol aus Bordjoš vom Unterlauf der Theiß; ein bandkeramisches Fragment einer Topfträgerin aus Erfurt; bronzezeitliches Messer aus Beringstedt/Kr. Rendsburg, dessen Griff einer jungen Kesselträgerin nachgeformt ist; hallstattzeitliche Kultstatuette aus Ton (aus Dechsel/Deszczno/Schlesien; der keltische Kultwagen von Strettweg/Steiermark (1. Hälfte 7. Jh. v.0 zeigt die alle anderen Gestalten überragende, schalentragende Lebensmutter (Liebesgöttin), die auf einer Bodenrosette mit 11 Strahlen steht. Noch auf den vielen keltisch-germanischen Matronen-/Müttersteinen, kultischen Denkmälern des 1. - 4. Jh. n.0, werden Göttinnen dargestellt, die Füllhörner oder flache, mit Äpfeln gefüllte Körbchen auf dem Schoß halten. Dem Topos dieser Göttin entsprach auch die altnordische Göttin Iðunn/Idun, („Verjüngende, Erneuernde“), die in ihrer „Truhe“ die „Äpfel der ewigen Jugend“ hütet. Nach der ägyptischen, heliopolitanischen Lehre war es die Himmelsgöttin Nut, die als Attribut ein kleines kugeliges Gefäß auf dem Haupte trug und in der Auferstehungssymbolik des Totenglaubens eine Rolle spielte. Von den Gestirnen, ihren Kindern, heißt es: „Sie gehen ein in ihren Mund und kommen wieder hervor aus ihrem Schoß.“ Warum die 11 zum Zahlensymbol der Fruchtbarkeitsmutter wurde, lässt sich vielleicht durch ihre engen Mondbezüge erklären. Das Jahr der Mane/Mondin ist mit 354 Tagen um 11 Tage kürzer als das Sonnenjahr. Der Mond selbst wurde ja mit dem Lebenswasserkessel oder dem Schiff verglichen. So wundern wir uns nicht über die verchristlichte altkeltisch-germanische Sage von der Göttin Tutursel/Ursula, die mit ihrer Gefolgschaft von 11.000 Jungfrauen (Fruchtbarkeitsdisen) auf Schiffen den Rheinstrom befährt. Bis heute führt die Stadt Köln daher die 11 Flämmchen im Wappenschild. Gleiche Mär erzählte man sich in Norddeutschland, doch hier soll es Helgoland gewesen sein, wo die elftausend Jungfrauen an Land gingen. Weil die Leute aber gottlos waren (den alten Göttern untreu wurden), sei das bis dahin fruchtbare grüne Land versunken, abgerissen und die ehemals heilige Insel zu Stein verwünscht worden. Das ist deutlich genug, deshalb macht uns auch die Bedeutung der Zahl 11 im Fruchtbarkeitskult des Faschings, der Fasnet oder Fasenacht keinerlei Kopfzerbrechen. Für die Griechen galt die Aphrodite als Urgebärerin der Menschen, ebenso wie die bedeutungsgleiche Venus als die Urmutter des römischen Volkes verehrt wurde (Lukrez, „Von der Natur der Dinge“). Dass die göttlichen Inkarnationen der Liebe, eben die Liebesgöttinnen, für die eigentlichen Schöpferinnen der Völker galten, hat ja im mythischen Kern einen sehr realen Gehalt. Nicht der Logos, der männliche Scharfsinn und der kraftvolle männliche Selbstbehauptungswille sind letztlich die wichtigsten Werde- und Erhaltungsimpulse für die Menschheit, sondern die Liebes- und Hingabebereitschaft und die Hegewilligkeit der mütterlichen Frau, deren anbetungswürdige Überhöhung im Bild der Göttin geschaut wurde. In der Venus erkannten die Alten das Prinzip aller weiblichen und irdischen Fruchtbarkeit, die eng um die Vorstellungsbilder von Mutter/Mater/Materie/Erdenschoß kreisten. Ihr Name erklärt sich aus der indogerm. Wurzel ven, welche lieben, begehren, günstig sein, bedeutet. Vana heißt im Sanskrit „lieblich, angenehm“. Im Altnordischen ist vaen = „schön, lieblich, vortrefflich“ - woher die Vanen (eddisches Göttergeschlecht) ihren Namen haben. Die Vanadis (Vanengöttin) Freyja war die spätnordgermanische Liebesgöttin und entsprach der griech. Aphrodite, auch Persephone und der röm. Venus mit ihrem „Füllhorn“ ebenso wie der altgermanischen Pertho/Bertha, der folgerichtig das Runenzeichen der Schale zugeordnet wurde. Die Kräfte dieser Göttin in Gestalt der sprossenden, treibenden Vegetation empfand der Mensch besonders zum Hochfrühling und Wonnemonat Mai. Dies war ihre Zeit, welche astrologisch von der milden „Himmelskuh“ bzw. vom „Stier“ bestimmt wurde, so dass man ihr auch dieses Attribut gerne anhängte. Der Monat Mai empfing seinen Namen von einer anderen Bezeichnung der gleichen Urgestalt, von Ma, der Mutter Erde, bzw. der röm. Maia (Mutter des Hermes), die ganz nahe stand bei der kelt. Füllhornträgerin Rosmerta, welche im keltisch-germanischen Gebiet intensiv zusammen mit Mercurius/Wodan verehrt wurde; auch die spätere christl. Marja (Mutter des Buddha) gehören in diese Reihe. Das Fest der Maia hielt man am 15. Mai. Im Germanischen ist Meyjar das Mädchen, die holde Jungfrau. Aus dem ewig jungfräulichen Gral des Erdmütterchens, so lautet der Oding‘sche Mythos, wurde auch der zwittrige Urmensch Mannaz geboren, Stamm-Vater und Stamm-Mutter in einer Gestalt.

2. Die Geburt des Mannaz, des Urmenschen: Gehen wir im Oding‘schen-Zeitenkreis, von der Liebesmutter beginnend, 9 Mondmonatsschritte weiter, so stoßen wir auf den Geburtsmoment des Urmenschen Mitte Februar, also in der alten Fasel-Festzeit, dem großen Vorfrühlings-Fruchtbarkeitsfest (Fasching). Ein herkömmlicher Name dieser Feiernächte war „Aller Manne Fasenacht“, was soviel bedeutet wie „Aller Menschen Fruchtbarkeitsnacht / (-nächte)“. Bei Zusammenschau sämtlicher in Erinnerung gebliebener und quellenmäßig bezeugter Brauchtümer dieses Festkreises wird ersichtlich, dass es sich dabei um ein sehr altes indogermanisches Paarungsfest handeln muss, dessen tieferer Sinn die Urschöpfung des doppelgeschlechtlichen bzw. des paarigen Menschenwesens selbst war. Eine Vorstellung hinsichtlich der germanischen Sagen, die von der Werdung des Menschen umliefen, erhielt uns der röm. Schriftsteller Tacitus (Germ. 2): Ein erdgeborenes urväterliches Zwitterwesen namens Tuisto habe den germ. Urmenschen Mannus erzeugt, welcher wiederum zum Vater der Söhne Inguo, Ermin und Istjo wurde, aus denen die drei Hauptstammesgruppen hervorgingen. Im Indischen gilt Manu oder Manus als der erste Arier. In Deutschland erhielt sich die Erinnerung an Mannus/Mannaz bis ins 13. Jahrhundert; Heinrich von Meissen schrieb über den ersten Deutschen: „Mennor der erste was genant, dem diutische rede Got tet bekannt.“ Das göttliche Urschöpferwesen Tuisto muss als Mann-Weibliche-Einheit ebenso verstanden worden sein wie auch sein Geschöpf der Urmensch Mannaz. Tuisto heißt wörtlich „Zwiefacher“. Und dieser/dieses männlich-weibliche urgöttlich Zwiefache, der Mensch, ist immer als Fünfheit verstanden worden - schon in den ältesten indogermanischen Veda-Schriften bis hin zu den Auffassungen der eranisch-hellenistischen Gnosis. 5 „Enden“ hat der Mikrokosmos Mensch in seiner körperlichen Erscheinungsform, gleich dem Pentagramm, dem Makrokosmoszeichen; 5 Sinne stehen ihm zu Diensten; 5 Menschenrassen meinte man unterscheiden zu können usw. Die Zahl des Menschen ist die 5. Deshalb musste der Runenschöpfer seine Menschheitsrune auf die 5. Stelle im ODING-System stellen.

3. Urmensch und Urstier sind Opferfeuer: Wir suchen im ODING-Zeitenkreis die Rune, welche um 9 Mondmonatsschritte der Menschheitsrune nachfolgt, und stoßen auf die uruz-, die Urstier-Rune (23. Rune) in der Novembermitte. Schon der düstere Schlacht- und Opfermonat November, in dem der Skorpion, das Symbol des Bösen und des Todes, am astrologischen Himmel droht, lässt den Sinn der Platzierung des Urstieres erahnen. Es geht um Tod und Verderben. Das runische Bildkürzel zeigt das mit beiden Hörnern nach unten gewendete (getötete) Stierhaupt; die hieroglyphische Bildsprache lässt nichts zu wünschen übrig. Im Opfermonat fordert die Gottnatur ihr Fruchtbarkeitsopfer in Gestalt der sinnfälligsten Kraft- und Fruchtbarkeitserscheinung: dem gewaltigen Auerochsen, dem Ur. Er war Attribut all der herrlichen Himmelsgötter in den verschiedensten Kulturen und Kultgemeinschaften: Zeus, Jupiter, Mithras, auch der nordgermanischen Kimbern und Teutonen höchster Gott - sie alle wurden im Bilde des kraftstrotzenden (weißen) Edelstieres verstanden. In diese herbstliche Opfergesamtheit gehört aber auch der gottesteilhaftige Mensch. Er steht nicht außerhalb des Naturgeschehens, sondern ist mit ihm untrennbar vernetzt. So wie er in seine Umwelt und Mitwelt unlösbar eingebunden ist, unterliegt er - ebenso wie Kleineres und Größeres - dem allesbestimmenden Opfergedanken. Was auch immer wurde, es wurde durch das Opfer des Vorausgegangenen. Das Vergangene gab sich hin für das Währende, und das Währende muss sich hingeben für das Zukünftige - so lautet die urälteste Menschenerkenntnis vom Sein. Schon unsere schnurkeramischen Vorfahren Mitteleuropas (Kugelamphoren-Kultur) legten geopferte Rinder zu den Verstorbenen in die Gräber. Den getöteten Tieren waren Knochenmedaillons mit Sonnensymbolen um den Hals gehängt. So wie die Sonne täglich wieder aufersteht von den Toten und in jedem Frühjahr mit frischer Lichtkraft die Erde befruchtet, so sollte auch der Mensch nach Tod und Opfer neu erstehen. „Der Mensch ist ein Opferfeuer“, kündete schon der Veda; der erste Mensch Manu wird mit dem Opfer geradezu identifiziert (X, 13,4 u. 100,5). Darunter ist das Urschöpfungsopfer ebenso zu verstehen wie das immerwährende Menschenopfer des nie endenden Schöpfungsflusses. Und diese jahrtausendealte indogermanische Weisheit wurde noch durch den schärfsten neuzeitlichen Denker Friedrich Nietzsche so unmittelbar verstanden, dass er schrieb: „Und dies Geheimnis redete das Leben selber zu mir: Siehe, sprach es, ich bin das, was sich immer selber überwinden muss. Freilich, ihr heißt es Wille zur Zeugung oder Trieb zum Zwecke, zum Höheren, Ferneren, Vielfachen: aber all dies ist Eins und Ein Geheimnis. Lieber gehe ich unter, als dass ich diesem Einen absage; wahrlich, wo es Untergang gibt und Blätterfallen, siehe, da opfert sich Leben - um Macht !“ (Zarathustra II,12) Das ewige Opfer des Lebens um der Macht des Lebens willen, damit Leben mächtig bleibe, damit es überdauere - das ist letzter Sinn des Lebendigen. In diesem Sinne vermochte sich bewusstes und höheres Menschentum immer als „Opferfeuer“ zu verstehen. So ist es nicht verwunderlich, dass die 5-Zahl des Menschen für die Alten sowohl Hochzeits- wie auch Opferzahl bedeutete. Hochzeit und Selbsthingabe gehören zum Gipfelwerk des entbestialisierten, wahrhaft menschlichsten Menschen. Das alles hat wenig oder nichts gemein mit jener anderen (modernen) geringgedachten „Hochzeit“, welche angestrebt wird, um der geordneten triebhaften Luststillung zu frönen. Ein jeglicher erfährt seinen Opfergang auf die ihm gegebene Weise - der Niedere als fremdbestimmter, ausgebeuteter Knecht und der Höhere als eigenes, selbstgewähltes Bauopfer seines Werkes. Je edler und gerechter ein Menschengeschöpf geartet ist, umso gnadenloser scheint oft das Schicksal ihm den Lebensopferschmerz zu bereiten. Schon der weise Platon (427-347 v.0) hatte erkannt und beschrieben, dass oftmals die Schurken lange Zeit von einem geradezu unglaublichen Glück begleitet sind, hingegen die Gerechten nicht selten gerade wegen ihres reinen, vorbildlichen Weges die ärgsten Martern erleiden müssen. Der Anschauungsunterricht, der ihm durch das Todesurteil über seinen schuldlosen Lehrer Sokrates geben wurde, mag federführend gewesen sein. Er sprach im Dialog „Sokrates - Glaukon“ vom „Gekreuzigten Gerechten“: „...bei solcher Gemütsverfassung wird der Gerechte gegeißelt, gefoltert, in Ketten gelegt und geblendet werden an beiden Augen und schließlich wird er nach allen Martern noch ans Kreuz geschlagen und so zu der Einsicht gebracht werden, dass es nicht das richtige ist, gerecht sein zu wollen, sondern es scheinen zu wollen.“ Solche Urbilder des ungerecht verurteilten, leidenden Helden kennt sicher jede Geisteskultur. Im späten Norden lebte lange die Erinnerung an den untadeligen Burgunderkönig Gunther, welcher der Sage nach vom Hunnenherrscher Etzel aus schnöder Goldgier in die Schlangengrube geworfen wurde, wo er unverzagt die Harfe schlug, bis ihn das giftige Gewürm tot biss. Dieses mythische Geschehen wurde geradezu ein archetypisches Inbild für den Erdengang des hohen Menschen - die Welt als ausweglose Schlangengrube, in der es gilt, gleichmütig, würdevoll und aufrechten Hauptes sein eigenes Harfenlied zu spielen bis zur Abberufung durch des Todes Natternbiss. Und wenn das leibliche Leben ans Ende gelangte - so war sich der einstmals Sterbende gewiss -, würden seine Lebenstat und sein Lebensopfer nicht umsonst erbracht worden sein; in jener anderen Welt des Geistes und der Geister würde er als geläutertes Seelenwesen die verdientermaßen erworbenen Ehren genießen - bis zu einem neuerlichen Gang hinab in die Freuden und Leiden der körperlichen Welt. Die Ur-Gottesstier-Rune steht im ODING-System an 23. Stelle, ihre Ziffernsumme ist 5, die Menschen-Opfer-Zahl. Somit spricht die runische Zahlenmystik selbst das aus, was religionsgeschichtlicher Wissenswert darstellt: Das Gottesopfer und das Menschenopfer waren ein einziger unlösbar verwobener Glaubenskomplex im heidnischen Kult. Er ist sogar in der Kleinkunst der mittelalterlich-germanischen Goldbrakteaten mehrfach ins Bild gesetzt worden.

4. In den Gefilden der Seeligen, Walhalla/Gimle: Von der Urstier-Urmensch-Opferrune (23. Rune) aus geht es 9 Mondmonatsschritte voran zur wunjo-Wonne-Rune mit Zahlenwert 17 und Ziffernsumme 8. Was im runischen Wiederverkörperungsrundlauf der Runenbegriff „Wonne“ im Zusammenhang mit der Himmels- und Gotteszahl 8 zu bedeuten hat, liegt auf der Hand. Der 8. Himmel, der Überhimmel, galt als die göttliche Fixsternsphäre oberhalb von den sieben Planetenräumen. Schon nach babylonischer Auffassung gelangte die Seele über die sieben Planetenschichten in den 8. und höchsten Himmelsgipfel. Als Lohn für menschlich-irdische Opferkraft und -größe stellten die verschiedensten Kultgemeinschaften ihren Heroen einen herrlichen Sitz der seligen Geister in Aussicht. Die nordischen Einherier, die heldischen Vorkämpfer der Schlachten, gelangten nach ihrem blutigen Opfergang nach Walhall, der festlichen Totenhalle des germanischen Glaubens. Andere erhofften sich Gimle, das jenseitige Glanzheim. Einen hohen Aufenthaltsort, in der Nähe ihres göttlichen Ursprunges und Herkommens, ersehnten wohl ausnahmslos alle gläubigen Menschen nach Beendigung ihrer Erdenbahn, ganz gleich, welchen Kultformen sie im Leben auch angehörten. In die „8“ erhoben zu werden, also ins jenseitige Glück, das war im altgläubigen Denken eine so feste Größe, ein so feststehender Begriff, dass selbst die einstmals neugläubig-christlichen Rebellen dagegen nicht angehen konnten. Sie passten sich an und interpretierten lediglich neu. Die 8 war in heidnischer Zeit das unumstößliche Sinnbild der Vollkommenheit und ewigen Seligkeit.Den Pythagoräern galt die 8-Zahl als die Zahl des vollen Körpers, der Himmelsharmonie und Gerechtigkeit. Die Gnostiker hatten die Sophia (Weisheit) mit der 8-Zahl gleichgesetzt. Der germanische Runenschöpfer stellte seine Himmelsvaterrune (Tiwatz/Tiu/Tir) auf die 8. Position. Der belesene Kirchenschriftsteller Klemens v. Alexandrien (ca. 145 - 216) konkretisierte: „Jene, die Christus wieder zum Leben gebiert, die werden in die Achtheit versetzt.“ In die 8-heit versetzt zu werden, bedeutete schon Jahrhunderte vor der christlichen Anmaßung die Verklärung der Menschenseele in Gottes Seligkeit und Gerechtigkeit. Die Rune jenseitiger Wonnen steht in der ODING-Ewigkeitsuhr sehr sinnvoll in der Erntezeit, versteht sich doch wahrhaftig der jenseitige Seelenaufenthalt als die Erntezeit dessen, was der Mensch im irdischen Dasein zu säen vermochte oder eben versäumte. Doch von hier aus soll es nach angemessenem Aufenthalt wieder hinab in die neuerliche Bewährung gehen. So wurden Tod und jenseitiges Verweilen ebenso wie der Schlaf als eine Art Trostspende und Kraftaufladung verstanden.

5. Zurück zur Mutter der Wiedergeburt: Nach einer Wanderung von wiederum 9 gottesjährlichen Monatsschritten gelangt die Seele erneut zu den Gefilden der Urmutter (11. Rune) mit der Lebenswasserschale, dem Seelenkessel. Sie wird die Wanderseelen erneut einer Menschenmutter zusenden, damit sie ihren Gang durch die enge Pforte vom scheinbaren Tod des reinen Geisteswallens ins fleischliche Leben zurückgehen können - um entweder vergangene Schuld zu sühnen oder noch glänzendere Bewährungen zu vollbringen.Wenn fußend auf dem mythischen Fundament der menschlichen Herleitung aus doppelgeschlechtlicher Urmacht gedanklich weitergeschritten wird, müsste eine männlich-weibliche Verbundseele im doppelgeschlechtlichen Urmenschen ebenso angenommen werden wie in der späteren eingeschlechtlichen Spaltungsform von Mann und Frau. Denn wenn auch die Körper, durch irdische Impulse verursacht, in zeugende und gebärende Wesenheiten auseinanderstrebten, so scheint ihr belebendes, urgöttliches Seelen-Ding doch eine männlich-weibliche (androgyne) Verwobenheit geblieben zu sein. Unsere Vorfahren vermochten sich die Wiederverkörperung ihrer Seelen nicht anders als ausschließlich innerhalb ihres organisch zusammengehörenden Sippen- und Volksverbandes vorzustellen, denn unübersehbar waren die vielfältigen seelisch-geistig-körperlichen Übereinstimmungen der Menschen gleicher Art. Die Verwandten bildeten eine große Gemeinschaftsseele, und doch besteht diese aus so und so vielen Einzelwesen, welche als Teil des Ganzen befähigt sind, die Gesamtseele zu verstehen und auch zu beeinflussen. So wie es fraglos eine Hirsch-, Wolfs-, oder Biberseele gibt, die jedes dieser Tiere zum typischen Verhalten veranlasst, so wirkt auch in jedem menschlichen Wesen eine Art-Seele oder Mischart-Seele. Es wäre töricht gegen den Augenschein und bar aller Wissenschaftlichkeit, wollten wir annehmen, dass ein aufgeschossener helläugiger Nordländer, dessen Geschlecht seit Urzeiten die herben Schaumkronen kühler Meereswellen in den Augen trägt, die gleiche Seele haben könnte wie ein gedrungener Hottentotte auf sonnendurchglühter, staubflimmernder Savanne oder ein Pygmäe des dampfenden afrikanischen Tropenwaldes. Der individuale Seelenfunke ist geprägt von der Bluts- und Schicksalsgemeinschaft, in die er von Beginn an hineingeboren wurde und in der er sich wieder und wieder neu verkörpert (inkarniert). Wilhelm Grönbech, ein hervorragender Kenner des germanischen Seelenbegriffes, führt dazu aus: „Die Seele, die sich in der gegenwärtigen Generation unruhig regt, ist ein Erbgut von den Vorfahren, die sie gestaltet haben. ... Die alten Vorfahren lebten in ihren Nachkommen, erfüllen sie mit ihrem Willen und wiederholen ihre Taten in ihnen. ... Die Identität der Hamingia, die die Sippe trägt, schließt alle Verstorbenen mit ein.“ Nicht allein unsere germanischen Vorfahren waren vom Vorhandensein solch einer exklusiven Art- oder Sippenseele überzeugt, von deren Besonderheit und Kraft jeder einzelne im Sinne einer volksweiten Verschwisterung seinen Anteil besitzt. Diese natürliche Auffassung wird von der heutigen Genforschung bestätigt. Jede Wesensart trägt ihre artgemäße Seele in der Brust. Und wenn sich Menschen mischen, wären sie gut beraten, fein zu wägen, ob sich mit ihren Körpern auch ihre Seelenarten in Harmonie zusammenfinden, damit sie sich nicht nur fort, sondern auch hinaufpflanzen. Denn zu den Kernüberzeugungen der indogermanischen Wiederverkörperungslehre gehört, dass die feinstofflichen Seelenstrukturen durch ihre wechselnden Körperhüllen beeinflusst und mitgestaltet werden können. Nicht anders als die Körper selbst, werden sie, je nach guter oder schlechter Gattenwahl und günstigem oder abträglichem Umfeld, hinab- oder hinaufgezüchtet. Die Ägypter stellten sich den unsterblichen Schutzgeist Ka wie das Abbild des lebendigen Menschen vor. Die Eraner/Perser sahen dieses Seelen-Ich in Gestalt eines schönen jungen Mädchens.

Der römische Volksglaube des Altertums schrieb jedem Einzelnen einen Schicksalsgenossen zu; jeder Mann hat seinen Genius, jede Frau ihre Juno. Diese sind gewissermaßen die urbildliche Idee des in Leib und Leben eingebetteten Individuums. Für den germanischen Nordländer waren die Fylgia oder Hamingia die Begleitseele bzw. der seelische Schutzgeist, welcher in Grenzsituationen auch in mancherlei Gestaltwerdungen aus dem menschlichen Körper herauszutreten vermochte. Aber auch der Hugr (= Sinn, Wille, Lust, Gedanke) konnte in der Vorstellung übergehen in das, was wir heute Seele nennen. Von einer Seelenwanderungslehre kann jedoch nach Ausweis der „Totenbücher“ bei den Ägyptern keine Rede sein. In Griechenland scheint sie mit den aus Thrakien stammenden orphischen Erlösungsmysterien und über die pythagoreische Schule, mit Männern wie Empedokles und Parmenides bis hin zu Platon, ins philosophische Denken eingedrungen zu sein. In Wahrheit ist sie älter und in sämtlichen indogermanischen Kulturen fassbar. Es sind Überzeugungen, die nicht in erster Linie durch den Wunsch nach Entlastung von Leid und Todesfurcht motiviert sind; sie sollen vielmehr das Bedürfnis nach Vergeltung und ausgleichender Gerechtigkeit befrieden. Denn das Schicksal der Seele bei ihrer Wiedereinkörperung hängt vor allem von ihrer moralischen Bewährung ab. Sie kann je nach Verdienst oder Schuld in der Hierarchie der Wesen aufsteigen oder bis ins Tierreich hinabsinken. Doch müssen wir uns eingestehen, dass die genaue Ausprägung des Seelenwanderungsglaubens bei Kelten und Germanen unbekannt blieb. Sicher, aufgrund der schriftlichen Zeugnisse und Bodenfunde dürfen wir nur hinsichtlich dessen sein, dass der Einzelne nach seinem Tode eine Wiederverkörperung erhoffte. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht die formenreiche heidnische Bildsprache der Schlangensymbolik. Auf den Baumsargdeckeln der Alemannen (Oberflacht u. Zöbingen/Württemberg) waren Schlangenwesen eingeschnitzt, die am Schwanzende einen zweiten Kopf tragen. Das heißt sinnbildsprachlich: Das Ende ist ein neuer Anfang. Die gleiche Doppelschlange schwebt über dem Kopf des abgebildeten Toten auf dem schlichten fränkischen Krieger-Grabstein von Niederdollendorf, ist auf den Flanken des Steines eingemeißelt, im silbernen Beschlag aus dem Grab des Frankenkönigs Childerichs II dargestellt, ebenso auf dem Goldbrakteaten von Lyngby/Jütland und eine Fülle von Riemenzungen, Koppelschlössern, Amuletten u.a. führen das gleiche Sinnzeichen. Hier wird die Schlange als seelische Erscheinungsform, als Seelentier des Toten demonstriert. Denn so wie sie, die scheinbar ewig fortdauernde, nach starrem Winterschlaf durch Häutung das alte Leben fortwirft und sich förmlich ein neues Lebenskleid anzieht, so verstand der germanische Heide den leblosen Körper im Sarg wie eine abgeworfene ersetzbare Körperhülle. Immer hält die gesund und rein gebliebene Seele Ausschau, um den Ursprung ihres Willens und ihres Schicksals zu ergründen und zu begreifen. Wer es versteht, das Wispern seiner eigenen Seelenstimme recht zu erlauschen, der mag schon im Hier und im Jetzt sein urewiges Leben erfahren. Das Runen-ODING, das OD-ing, selbst ist ja vom Begriffe her der Seelen-Abkömmling, in dem sich das Seelenwissen unseres keltisch-germanischen Volkes spiegelt.