Eine besonders tiefsinnige „Runen-Metamorphose“ ist jene der Seelenwanderung der „Großen Verheißung“ eines „Großen Kreislaufs“, oder des „Werdelaufs des Höheren Menschen“, von der Geburt aus der Lebensmutter, zum „menschlichen Opferfeuer“, zur jenseitigen Verklärung und schließlich zur erneuen Geburt in die Erdenwelt des Lern- und Lehrplaneten.

ODINGs WIEDERGEBURTSLEHRE

Seelenwanderungs- u. Wiederverkörperungsglaube

Die tragische Verdunkelung und Vergreisung des deutschen Geisteslebens, insbesondere beginnend mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, drängte auch die Idee oder Erkenntnis von den wiederholten Erdenleben des Menschen in die Mottenkiste der „Undenkbarkeiten“. Aber eigentlich war es die christliche Lehre, die seit Jahrhunderten nur eine Frage erlaubte: „Was kommt nach dem Tod ?“, während die andere Frage unausgesprochen blieb: „Was war vor der Geburt ?“ Mit der Übernahme des Christianismus verlor der Mensch in zunehmendem Maße seine Jugendlichkeit. Der altgewordene, greisenhafte Menschengeist fragt nurmehr: „Was wird sein ?“, während die junggebliebene Seele selber noch den Quellen des Seins so nahe steht, dass sie darüber nachsinnt: „Wo komme ich her, was war vor meinem Jetzt ?“

Eine Ureigentümlichkeit des indogermanischen Weltverständnisses ist der Glaube an die ewig lebende, gottesteilhaftige Menschenseele, welche immer wieder in neuen Verkörperungen ihre Erdenwanderungen vollziehen würde. Der Wiederverkörperungsgedanke bedarf eines lebensvollen Gleichgewichtes zwischen den Neigungen der Jugend und des Alters, der Geburt und des Todes. Der Wiedergeburtsgläubige versteht sich als Glied inmitten einer Kette - oder als wachsende, vergehende und erneut entstehende Sprosse eines sich endlos drehenden Lebensrades. Auf keiner Stufe der keltisch-germanisch-deutschen Geistesentwicklung wurde diese Lehre als etwas Fremdartiges empfunden. Die Zeugnisse beweisen, dass sie einstmals fester Bestandteil der heimischen Artreligionen gewesen ist. Schon zur Zeit der Riesensteingräber (z.B. Züschen/Fritzlar), vor über 4 Jahrtausenden, statteten unsere Vorfahren die Steinkisten mit „Seelenlöchern“ aus, durch welche die Totengeister ein- und ausfahren sollten. Die Lausitzer Kultur, insbesondere in Schlesien, versah sogar ihre Aschenurnen mit „Seelenöffnungen“. Die ältesten Schriften der Indoeuropäer sprechen in eindeutiger Festigkeit von der „unsterblichen Seele“ des Menschen (Rigveda I,164,30). Auch den Griechen war der Gedanke nicht fremd, so riet schon Platon („Staat“, I 521f): „Ein mittleres Leben zu wählen und sich vor dem Übermäßigen nach beiden Seiten zu hüten, sowohl in diesem Leben, als auch in jedem folgenden; denn so wird der Mensch am glückseligsten.“ Der griech. Historiker Diodor (V,28) berichtete, gestützt auf Poseidonius (135-51 v.0), über die Gallier: „Das Ende des Lebens achten sie für nichts. Es herrscht nämlich unter ihnen die Meinung, die Seelen der Menschen seien unsterblich und nach einer bestimmten Zahl von Jahren lebe man wieder auf, indem die Seele in einen anderen Körper einwandere ... Bei dem Begräbnis der Leichen werfen einige daher Briefe, die sie an ihre verstorbenen Verwandten geschrieben haben, in das Feuer, in der Hoffnung, dass die Toten diese lesen.“ Ebenso schrieb Cäsar in seinem De bello Gallico (VI,14): „Vor allem lehren sie, dass die Seelen nicht stürben, sondern nach dem Tode von einem auf den anderen übergingen, und dadurch glauben sie einen Hauptantrieb zur Tugend zu finden, während die Todesfurcht in den Hintergrund tritt.“ Der röm. Dichter des 1. Jh. n.0 Marcus Annaeus Lucanus sprach in klügelnder Überheblichkeit von der Glaubenskraft Nordeuropas (im Gedicht Pharsalia): „Die nördlichen Völker fürwahr sind glücklich in ihrer Einbildung, da jener größte der Schrecken sie nicht bedrängt: die Furcht des Todes. So stürzen die Männer mutig dem Stahl entgegen und sterben mit williger Seele. Hier heißt feig, wer das Leben schont, das doch wieder zurückkehrt.“ Der röm. Autor Appian des 2. Jh. n.0 berichtete von den Germanen unter ihrem Führer Ariovist, „die wegen der Hoffnung auf Wiedergeburt Verächter des Todes waren.“ Und noch aus dem hochmittelalterlichen 13. Jh. findet sich der Zusatz eines Sammlers isländischer Handschriften (Edda) zum Lied von Helgi und Sigrun: „In alten Zeiten glaubte man, dass Menschen wiedergeboren würden; das wird nun Altweiberwahn genannt.“ Nach den Prosastellen im Helgi-Liede wurden Helgi, Sigmunds Sohn, und seine Geliebte, Sigrun, für Wiederverkörperungen von Helgi Hjörvardsohn und Svafa gehalten; man glaubte, dass sie nach ihrem Ableben in den Gestalten von Helgi Haddingjaskati und Kara Halfdanstochter wiedergeboren wurden. Im kurzen Sigurd-Lied verflucht Hagen die Brünhild: „Verwehrt sei ihr auf ewig die Wiedergeburt !“ Diese Ahnung um die Wiederkehr der Seelen rankt sich durch die ganze europäische Geistesgeschichte. In seiner Schrift „Über die Ursache“ (1484) spekulierte der kenntnisreiche Deutsch-Italiener Giordano Bruno: „Nimmer vergeht die Seele, vielmehr die frühere Wohnung tauscht sie mit neuem Sitz und lebt und wirkt in diesem. Alles wechselt, doch nichts geht unter !“ Selbst der Spötter Voltaire meinte: „Die Lehre von der Wiederverkörperung ist weder widersinnig noch nichtssagend ... Zweimal geboren zu werden ist nicht wunderbarer als einmal.“ Ob Lessing, Schiller, Jean Paul, Kleist, Goethe - die tiefen Geister bekannten sich - oft in geradezu keuscher, schamhaft-zurückhaltender Art - zur Metamorphose, durch die der Mensch hindurchschreite, um die Fülle seiner Möglichkeiten auszuschöpfen. Den Worten Goethes ist nicht viel hinzuzufügen, aus ihnen spricht in unüberbietbarer Klarheit die altgläubige Weisheit: „Des Menschen Seele - Gleicht dem Wasser - Vom Himmel kommt es - Zum Himmel steigt es - Und wieder nieder - Zur Erde muss es - Ewig wechselnd.“ Der vollkommene Meister des deutschen Denkens vermochte sich seine tiefe Bindung an Charlotte von Stein nicht anders zu erklären, als dass sie für die Dauer eines vorausgegangenes Lebens schon einmal in gleichstarker Liebe miteinander verbunden waren. Sein Jugendgefährte Georg Schlosser schrieb in einer späteren kleinen Schrift für den Freundeskreis: „Wenn ich dir zeige, dass die Seelenwanderung ... nebenher tausend Rätsel, tausend Geheimnisse der moralischen Welt erklärt und den, der sich daran erwärmt hat, über tausend Dinge beruhigt, die uns sonst immer unglücklich machen, den besten am unglücklichsten; so wirst du doch den Wert dieser Hypothese so weit anerkennen, als der Wert aller Hypothesen reicht: uns in den Augenblicken wohlzutuen, wo wir das Bedürfnis haben, durch die Wolken zu schauen, die über den Geheimnissen Gottes liegen...“ Nietzsche ließ seinem Zarathustra aus dessen Schülerschar zurufen: „Siehe du bist der Lehrer der ewigen Wiederkunft ...“ An anderer Stelle sagte der Prophet des Übermenschen: „Hier ist die Wurzel aller wahren Kultur; und wenn ich unter dieser Sehnsucht der Menschen verstehe, als Heiliger und als Genius wiedergeboren zu werden, so weiß ich, dass man nicht erst Buddhaist sein muss, um diesen Mythus zu verstehen...“ (Unzeitgemäße Betrachtungen 1874). Auch die Großen des Nordens: Kierkegaard, Ibsen, Strindberg fanden ihren Halt im Wissen, im Ahnen, im Hoffen um die Wiederkunftslehre.

DIE RUNISCHE EWIGKEITSUHR

Da man davon ausgehen darf, dass die Wiedergeburtslehre niemals zum Bestandteil romchristl. Missionspredigten in Mittel- und Nordeuropa gehörte, so kann sie allein aus eigengesetzlichem Glaubensgut erwachsen sein, zumal diese Auffassung durch eine Vielzahl zeitgenössischer Belege abgesichert wird. Wieder erzeigt sich das ODING als die einzigartige, vollkommene Quelle für die altgermanische bzw. gallo-germanische Theologie. Sie führt das fein vernetzte Zahlen- und Begiffszeichen-System vor, das zur Frage über den einstigen Wiederkunftsglauben eine unzweideutige Antwort zu geben weiß. Der 24-stabige Sinnzeichenkreis der Runenordnung veranschaulicht den Jahreskreislauf und ebenso die gleichförmig gedachte große Zeitspirale des Gottesjahres und der Ewigkeit. Während nun aber der ODINGsche Jahreskalender mit seinen einzutragenden 24 jährlichen Mondständen als praktischer Fest- und Feier-Zeitweiser genutzt werden kann (bei Einschaltung der notwendigen 13-Monats-Schaltjahre), nimmt die ODINGsche „Ewigkeitsuhr“ ein sinnbildhaftes Jahresschema an: Die 24 Zeitrunen verteilen sich in leichter Abweichung von wirklichen Jahres-Mondständen in schematischer Gleichmäßigkeit. In diesem harmonischen 24er-Runenring kommt es nicht mehr auf konkrete Mondstände an, sondern nur in welchen Beziehungen die Runenzeichen zueinander stehen, wie sie miteinander korrespondieren. Aus solcher Betrachtung ergibt sich eine Fülle von Aufschlüssen über Runenverwandtschaften. Es hat sich empirisch erwiesen, dass ein Sinnzeichen, welches um 9 schematische Monatsschritte einem anderen nachfolgt, so gewählt wurde, dass sein Sinnbildkomplex aus dem vorangegangenen hervorgewachsen erscheint. Man könnte von einer Sinnbild-Metamorphose sprechen. Mit dieser Technik sind innerhalb eines knappen Symbolsystems Aussagen zu machen, die über die normalen Grenzen der Begrifflichkeit von Ideogrammen weit hinausgehen. In dieser Weise beginnt der Runenring auf eine weitere Art selbst zu erzählen, er vermittelt keine Aneinanderreihungen von Bildern, sondern aussagestarke Gedankenfolgen.

Wie sind diese 9-er Schritte zu erklären ? Von alters her geht die landläufige Formel von der 9-monatigen Schwangerschaft um. Tatsächlich wurde für Frauen, die in einem regelmäßigen Vierwochenabstand ihre „Blume“ erleben, die Dauer der biologischen Mutterschaft auf 265 Tage und 9 Stunden errechnet. Dieser gynäkologische Erfahrungswert entspricht fast genau der Zeit von 9 synodischen Mondmonaten à 29,5 Tagen (29 Tage und 13 Stunden), auch Lichtmonde genannt. 12 solcher Mondgänge runden ein Mondjahr mit seinen etwas mehr als 354 Tagen. Der Fehler der Abweichung zwischen Schwangerschaftsberechnung und 9 synodischen Mondmonaten beträgt den winzigen Wert von 12 Stunden oder einem halben Tag. Das darf durchaus zu den gängigen Schwankungen aller Lebensvorgänge gezählt werden. So wurde die Strecke von 9 Monden gewissermaßen als „Werdeschritt“ (von Zeugung zur Geburt) verstanden und in diesem Sinne für die Symbolsprache genutzt.

Rechnet man nun in der ODING-Ewigkeitsuhr jeweils 9 schematische Mondläufe von einer Ausgangs-Rune zu der im Zeitablaufsinne folgenden Rune, so stellt man fest, dass innerhalb von jeweils 4 Runen ein abgeschlossener Kreislauf erfolgt; 4 Buchstaben stehen in einem besonders innigen Verwandtschaftsverhältnis zueinander - sie bilden ein Quadrat. Insgesamt 6 solcher Gruppen von 4 Runen sind im 24-Stäbe-Kreis vorhanden. So wie jegliche Geburt und Ernte die unmittelbaren Auswirkungen von vorausgehender Zeugung und Aussaat sind, so erwächst jede Rune - mehr oder minder deutlich und für uns Heutige verstehbar - aus dem Symbolkomplex ihrer um 9 Mond-Schritte voranstehenden Rune. Eine von diesen 6 Runen-Metamorphosen - es ist jene, in deren Quadrat der Urmensch mannaz/Mannus  steht - erzählt vom Kreislauf-Schicksal der unsterblichen menschlichen Wesenheit - vom Weg der Menschenseele:

steht - erzählt vom Kreislauf-Schicksal der unsterblichen menschlichen Wesenheit - vom Weg der Menschenseele:  >

>  >

>  >

>  >

>

steht - erzählt vom Kreislauf-Schicksal der unsterblichen menschlichen Wesenheit - vom Weg der Menschenseele:

steht - erzählt vom Kreislauf-Schicksal der unsterblichen menschlichen Wesenheit - vom Weg der Menschenseele:  >

>  >

>  >

>  >

>

Diesen Kreislauf wollen wir nachvollziehen, indem wir mit dem Geburtsmythos des Urmenschen  (Mannus) beginnen, wie er im Runen-ODING erkennbar wird. Geboren ist der Mensch aus der 11. (Kernzahl 2) Rune

(Mannus) beginnen, wie er im Runen-ODING erkennbar wird. Geboren ist der Mensch aus der 11. (Kernzahl 2) Rune  der Urmutter, deren Runenname perðö/Peratha/Bechta („Helle, Strahlende, Weißhäutige“) lautet. Gleichwertig und gleichwesig wurde sie geglaubt mit dem runischen Urvater, der auf dem 2. Platz der Runenreihe das Attribut des Doppelhammers (oder der Doppelaxt)

der Urmutter, deren Runenname perðö/Peratha/Bechta („Helle, Strahlende, Weißhäutige“) lautet. Gleichwertig und gleichwesig wurde sie geglaubt mit dem runischen Urvater, der auf dem 2. Platz der Runenreihe das Attribut des Doppelhammers (oder der Doppelaxt)  trägt. Die innige Verbindung und letztlich göttliche Wesenseinheit zwischen Urvater und Liebesmutter drückt sich im griech. Mythos dergestalt aus, dass die Aphrodite aus dem Schaum der ins Meer gefallenen Schamteile des Himmelskönigs Uranos entstand. Als Tochter und Verkörperung des Meeres selbst, ist sie die Schaumgeborene und die aus der Muschel Geborene. Muschel und Vulva wurden in einigen Sprachen mit dem gleichen Wort benannt. Letztlich verkörpert diese Göttin das Urbild der reizvollen, erotischen weiblichen Wesenheit. Sie ist die Naturkraft, die in besonderer Weise Wohlstand und Wachstum erwirkt.

trägt. Die innige Verbindung und letztlich göttliche Wesenseinheit zwischen Urvater und Liebesmutter drückt sich im griech. Mythos dergestalt aus, dass die Aphrodite aus dem Schaum der ins Meer gefallenen Schamteile des Himmelskönigs Uranos entstand. Als Tochter und Verkörperung des Meeres selbst, ist sie die Schaumgeborene und die aus der Muschel Geborene. Muschel und Vulva wurden in einigen Sprachen mit dem gleichen Wort benannt. Letztlich verkörpert diese Göttin das Urbild der reizvollen, erotischen weiblichen Wesenheit. Sie ist die Naturkraft, die in besonderer Weise Wohlstand und Wachstum erwirkt.

(Mannus) beginnen, wie er im Runen-ODING erkennbar wird. Geboren ist der Mensch aus der 11. (Kernzahl 2) Rune

(Mannus) beginnen, wie er im Runen-ODING erkennbar wird. Geboren ist der Mensch aus der 11. (Kernzahl 2) Rune  der Urmutter, deren Runenname perðö/Peratha/Bechta („Helle, Strahlende, Weißhäutige“) lautet. Gleichwertig und gleichwesig wurde sie geglaubt mit dem runischen Urvater, der auf dem 2. Platz der Runenreihe das Attribut des Doppelhammers (oder der Doppelaxt)

der Urmutter, deren Runenname perðö/Peratha/Bechta („Helle, Strahlende, Weißhäutige“) lautet. Gleichwertig und gleichwesig wurde sie geglaubt mit dem runischen Urvater, der auf dem 2. Platz der Runenreihe das Attribut des Doppelhammers (oder der Doppelaxt)  trägt. Die innige Verbindung und letztlich göttliche Wesenseinheit zwischen Urvater und Liebesmutter drückt sich im griech. Mythos dergestalt aus, dass die Aphrodite aus dem Schaum der ins Meer gefallenen Schamteile des Himmelskönigs Uranos entstand. Als Tochter und Verkörperung des Meeres selbst, ist sie die Schaumgeborene und die aus der Muschel Geborene. Muschel und Vulva wurden in einigen Sprachen mit dem gleichen Wort benannt. Letztlich verkörpert diese Göttin das Urbild der reizvollen, erotischen weiblichen Wesenheit. Sie ist die Naturkraft, die in besonderer Weise Wohlstand und Wachstum erwirkt.

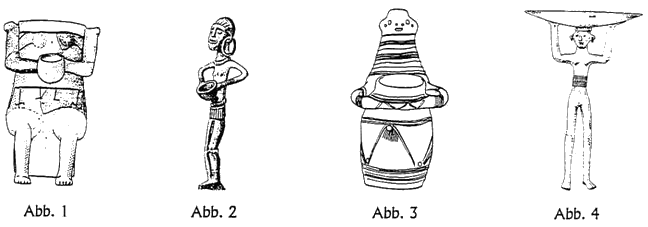

trägt. Die innige Verbindung und letztlich göttliche Wesenseinheit zwischen Urvater und Liebesmutter drückt sich im griech. Mythos dergestalt aus, dass die Aphrodite aus dem Schaum der ins Meer gefallenen Schamteile des Himmelskönigs Uranos entstand. Als Tochter und Verkörperung des Meeres selbst, ist sie die Schaumgeborene und die aus der Muschel Geborene. Muschel und Vulva wurden in einigen Sprachen mit dem gleichen Wort benannt. Letztlich verkörpert diese Göttin das Urbild der reizvollen, erotischen weiblichen Wesenheit. Sie ist die Naturkraft, die in besonderer Weise Wohlstand und Wachstum erwirkt.Zu dieser Göttin gehört die 11, die Zahl der Liebe, der Lust und der Fruchtbarkeit. Deshalb schenkt im eddischen Skirnesmål (19), der Skirnir - eine Erscheinungsform des Sonnen- und Fruchtbarkeitsgottes Freyr - seiner angebeteten Gerda (der Erdenfrau) „Eple ellifo“, 11 Äpfel, als Brautwerbung. Ihr Runen-Bildkürzel ist die (zu Schreibzwecken um 90° aufgestellte) Schale (Kessel/Becher/Topf/Gefäß/Korb/Gral/Muschel/Schiff)  - jenem Urmutter-/Erdmutter-Sinnbild, welches sich in vielen Weltkulturen gleichermaßen findet. Ähnelt doch die Frau und Mutter in ihrem morphologischen Zentrum wie als symbolische Gesamtheit dem Lebenswasserbehälter und -spender, aus dem heraus sich die immerwährende Schöpfung des Lebendigen andauernd vollzieht. Die Gleichung Mutter = Gefäß ist zwar nicht so alt wie der Mensch, aber doch immerhin so alt wie die Erfindung der Töpferei. Für dieses altgläubige Denken erhielten wir eine Fülle von Belegen aus dem Fundmaterial: z.B. sitzende Topfhalterin aus Gaukönigshofen/Bayern, 5. Jt.v.0; ein jungsteinzeitliches Idol aus Bordjoš vom Unterlauf der Theiß; ein bandkeramisches Fragment einer Topfträgerin aus Erfurt (Abb. 1); bronzezeitliches Messer aus Beringstedt/Kr. Rendsburg (Abb. 2), dessen Griff einer jungen Kesselträgerin nachgeformt ist; hallstattzeitliche Kultstatuette aus Ton (aus Dechsel/Deszczno/Schlesien, Abb.3); der keltische Kultwagen von Strettweg/Steiermark (1. Hälfte 7. Jh. v.0; Abb. 4) zeigt die alle anderen Gestalten überragende, schalentragende Lebensmutter (Liebesgöttin), die auf einer Bodenrosette mit 11 Strahlen steht. Noch auf den vielen keltisch-germanischen Matronen-/Müttersteinen, kultischen Denkmälern des 1. - 4. Jh. n.0, werden Göttinnen dargestellt, die Füllhörner oder flache, mit Äpfeln gefüllte Körbchen auf dem Schoß halten. Dem Topos dieser Göttin entsprach auch die altnordische Göttin Iðunn/Idun, („Verjüngende, Erneuernde“), die in ihrer „Truhe“ die „Äpfel der ewigen Jugend“ hütet. Nach der ägyptischen, heliopolitanischen Lehre war es die Himmelsgöttin Nut, die als Attribut ein kleines kugeliges Gefäß auf dem Haupte trug und in der Auferstehungssymbolik des Totenglaubens eine Rolle spielte. Von den Gestirnen, ihren Kindern, heißt es: „Sie gehen ein in ihren Mund und kommen wieder hervor aus ihrem Schoß.“

- jenem Urmutter-/Erdmutter-Sinnbild, welches sich in vielen Weltkulturen gleichermaßen findet. Ähnelt doch die Frau und Mutter in ihrem morphologischen Zentrum wie als symbolische Gesamtheit dem Lebenswasserbehälter und -spender, aus dem heraus sich die immerwährende Schöpfung des Lebendigen andauernd vollzieht. Die Gleichung Mutter = Gefäß ist zwar nicht so alt wie der Mensch, aber doch immerhin so alt wie die Erfindung der Töpferei. Für dieses altgläubige Denken erhielten wir eine Fülle von Belegen aus dem Fundmaterial: z.B. sitzende Topfhalterin aus Gaukönigshofen/Bayern, 5. Jt.v.0; ein jungsteinzeitliches Idol aus Bordjoš vom Unterlauf der Theiß; ein bandkeramisches Fragment einer Topfträgerin aus Erfurt (Abb. 1); bronzezeitliches Messer aus Beringstedt/Kr. Rendsburg (Abb. 2), dessen Griff einer jungen Kesselträgerin nachgeformt ist; hallstattzeitliche Kultstatuette aus Ton (aus Dechsel/Deszczno/Schlesien, Abb.3); der keltische Kultwagen von Strettweg/Steiermark (1. Hälfte 7. Jh. v.0; Abb. 4) zeigt die alle anderen Gestalten überragende, schalentragende Lebensmutter (Liebesgöttin), die auf einer Bodenrosette mit 11 Strahlen steht. Noch auf den vielen keltisch-germanischen Matronen-/Müttersteinen, kultischen Denkmälern des 1. - 4. Jh. n.0, werden Göttinnen dargestellt, die Füllhörner oder flache, mit Äpfeln gefüllte Körbchen auf dem Schoß halten. Dem Topos dieser Göttin entsprach auch die altnordische Göttin Iðunn/Idun, („Verjüngende, Erneuernde“), die in ihrer „Truhe“ die „Äpfel der ewigen Jugend“ hütet. Nach der ägyptischen, heliopolitanischen Lehre war es die Himmelsgöttin Nut, die als Attribut ein kleines kugeliges Gefäß auf dem Haupte trug und in der Auferstehungssymbolik des Totenglaubens eine Rolle spielte. Von den Gestirnen, ihren Kindern, heißt es: „Sie gehen ein in ihren Mund und kommen wieder hervor aus ihrem Schoß.“

- jenem Urmutter-/Erdmutter-Sinnbild, welches sich in vielen Weltkulturen gleichermaßen findet. Ähnelt doch die Frau und Mutter in ihrem morphologischen Zentrum wie als symbolische Gesamtheit dem Lebenswasserbehälter und -spender, aus dem heraus sich die immerwährende Schöpfung des Lebendigen andauernd vollzieht. Die Gleichung Mutter = Gefäß ist zwar nicht so alt wie der Mensch, aber doch immerhin so alt wie die Erfindung der Töpferei. Für dieses altgläubige Denken erhielten wir eine Fülle von Belegen aus dem Fundmaterial: z.B. sitzende Topfhalterin aus Gaukönigshofen/Bayern, 5. Jt.v.0; ein jungsteinzeitliches Idol aus Bordjoš vom Unterlauf der Theiß; ein bandkeramisches Fragment einer Topfträgerin aus Erfurt (Abb. 1); bronzezeitliches Messer aus Beringstedt/Kr. Rendsburg (Abb. 2), dessen Griff einer jungen Kesselträgerin nachgeformt ist; hallstattzeitliche Kultstatuette aus Ton (aus Dechsel/Deszczno/Schlesien, Abb.3); der keltische Kultwagen von Strettweg/Steiermark (1. Hälfte 7. Jh. v.0; Abb. 4) zeigt die alle anderen Gestalten überragende, schalentragende Lebensmutter (Liebesgöttin), die auf einer Bodenrosette mit 11 Strahlen steht. Noch auf den vielen keltisch-germanischen Matronen-/Müttersteinen, kultischen Denkmälern des 1. - 4. Jh. n.0, werden Göttinnen dargestellt, die Füllhörner oder flache, mit Äpfeln gefüllte Körbchen auf dem Schoß halten. Dem Topos dieser Göttin entsprach auch die altnordische Göttin Iðunn/Idun, („Verjüngende, Erneuernde“), die in ihrer „Truhe“ die „Äpfel der ewigen Jugend“ hütet. Nach der ägyptischen, heliopolitanischen Lehre war es die Himmelsgöttin Nut, die als Attribut ein kleines kugeliges Gefäß auf dem Haupte trug und in der Auferstehungssymbolik des Totenglaubens eine Rolle spielte. Von den Gestirnen, ihren Kindern, heißt es: „Sie gehen ein in ihren Mund und kommen wieder hervor aus ihrem Schoß.“

- jenem Urmutter-/Erdmutter-Sinnbild, welches sich in vielen Weltkulturen gleichermaßen findet. Ähnelt doch die Frau und Mutter in ihrem morphologischen Zentrum wie als symbolische Gesamtheit dem Lebenswasserbehälter und -spender, aus dem heraus sich die immerwährende Schöpfung des Lebendigen andauernd vollzieht. Die Gleichung Mutter = Gefäß ist zwar nicht so alt wie der Mensch, aber doch immerhin so alt wie die Erfindung der Töpferei. Für dieses altgläubige Denken erhielten wir eine Fülle von Belegen aus dem Fundmaterial: z.B. sitzende Topfhalterin aus Gaukönigshofen/Bayern, 5. Jt.v.0; ein jungsteinzeitliches Idol aus Bordjoš vom Unterlauf der Theiß; ein bandkeramisches Fragment einer Topfträgerin aus Erfurt (Abb. 1); bronzezeitliches Messer aus Beringstedt/Kr. Rendsburg (Abb. 2), dessen Griff einer jungen Kesselträgerin nachgeformt ist; hallstattzeitliche Kultstatuette aus Ton (aus Dechsel/Deszczno/Schlesien, Abb.3); der keltische Kultwagen von Strettweg/Steiermark (1. Hälfte 7. Jh. v.0; Abb. 4) zeigt die alle anderen Gestalten überragende, schalentragende Lebensmutter (Liebesgöttin), die auf einer Bodenrosette mit 11 Strahlen steht. Noch auf den vielen keltisch-germanischen Matronen-/Müttersteinen, kultischen Denkmälern des 1. - 4. Jh. n.0, werden Göttinnen dargestellt, die Füllhörner oder flache, mit Äpfeln gefüllte Körbchen auf dem Schoß halten. Dem Topos dieser Göttin entsprach auch die altnordische Göttin Iðunn/Idun, („Verjüngende, Erneuernde“), die in ihrer „Truhe“ die „Äpfel der ewigen Jugend“ hütet. Nach der ägyptischen, heliopolitanischen Lehre war es die Himmelsgöttin Nut, die als Attribut ein kleines kugeliges Gefäß auf dem Haupte trug und in der Auferstehungssymbolik des Totenglaubens eine Rolle spielte. Von den Gestirnen, ihren Kindern, heißt es: „Sie gehen ein in ihren Mund und kommen wieder hervor aus ihrem Schoß.“Warum die 11 zum Zahlensymbol der Fruchtbarkeitsmutter wurde, lässt sich vielleicht durch ihre engen Mondbezüge erklären. Das Jahr der Mane/Mondin ist mit 354 Tagen um 11 Tage kürzer als das Sonnenjahr. Der Mond selbst wurde ja mit dem Lebenswasserkessel oder dem Schiff verglichen. So wundern wir uns nicht über die verchristlichte altkeltisch-germanische Sage von der Göttin Tutursel/Ursula, die mit ihrer Gefolgschaft von 11.000 Jungfrauen (Fruchtbarkeitsdisen) auf Schiffen den Rheinstrom befährt. Bis heute führt die Stadt Köln daher die 11 Flämmchen im Wappenschild. Gleiche Mär erzählte man sich in Norddeutschland, doch hier soll es Helgoland gewesen sein, wo die elftausend Jungfrauen an Land gingen. Weil die Leute aber gottlos waren (den alten Göttern untreu wurden), sei das bis dahin fruchtbare grüne Land versunken, abgerissen und die ehemals heilige Insel zu Stein verwünscht worden. Das ist deutlich genug, deshalb macht uns auch die Bedeutung der Zahl 11 im Fruchtbarkeitskult des Faschings, der Fasnet oder Fasenacht keinerlei Kopfzerbrechen.

Für die Griechen galt die Aphrodite als Urgebärerin der Menschen, ebenso wie die bedeutungsgleiche Venus als die Urmutter des römischen Volkes verehrt wurde (Lukrez, „Von der Natur der Dinge“). Dass die göttlichen Inkarnationen der Liebe, eben die Liebesgöttinnen, für die eigentlichen Schöpferinnen der Völker galten, hat ja im mythischen Kern einen sehr realen Gehalt. Nicht der Logos, der männliche Scharfsinn und der kraftvolle männliche Selbstbehauptungswille sind letztlich die wichtigsten Werde- und Erhaltungsimpulse für die Menschheit, sondern die Liebes- und Hingabebereitschaft und die Hegewilligkeit der mütterlichen Frau, deren anbetungswürdige Überhöhung im Bild der Göttin geschaut wurde.

In der Venus erkannten die Alten das Prinzip aller weiblichen und irdischen Fruchtbarkeit, die eng um die Vorstellungsbilder von Mutter/Mater/Materie/Erdenschoß kreisten. Ihr Name erklärt sich aus der indogerm. Wurzel ven, welche lieben, begehren, günstig sein, bedeutet. Vana heißt im Sanskrit „lieblich, angenehm“. Im Altnordischen ist vaen = „schön, lieblich, vortrefflich“ - woher die Vanen (eddisches Göttergeschlecht) ihren Namen haben. Die Vanadis (Vanengöttin) Freyja war die spätnordgermanische Liebesgöttin und entsprach der griech. Aphrodite, auch Persephone und der röm. Venus mit ihrem „Füllhorn“ ebenso wie der altgermanischen Pertho/Bertha, der folgerichtig das Runenzeichen der Schale  zugeordnet wurde. Die Kräfte dieser Göttin in Gestalt der sprossenden, treibenden Vegetation empfand der Mensch besonders zum Hochfrühling und Wonnemonat Mai. Dies war ihre Zeit, welche astrologisch von der milden „Himmelskuh“ bzw. vom „Stier“ bestimmt wurde, so dass man ihr auch dieses Attribut gerne anhängte. Der Monat Mai empfing seinen Namen von einer anderen Bezeichnung der gleichen Urgestalt, von Ma, der Mutter Erde, bzw. der röm. Maia (Mutter des Hermes), die ganz nahe stand bei der kelt. Füllhornträgerin Rosmerta, welche im keltisch-germanischen Gebiet intensiv zusammen mit Mercurius/Wodan verehrt wurde; auch die spätere christl. Marja (Mutter des Christos) und die Jahrhunderte ältere Maja (Mutter des Buddha) gehören in diese Reihe. Das Fest der Maia hielt man am 15. Mai. Im Germanischen ist Meyjar das Mädchen, die holde Jungfrau. Aus dem ewig jungfräulichen Gral des Erdmütterchens

zugeordnet wurde. Die Kräfte dieser Göttin in Gestalt der sprossenden, treibenden Vegetation empfand der Mensch besonders zum Hochfrühling und Wonnemonat Mai. Dies war ihre Zeit, welche astrologisch von der milden „Himmelskuh“ bzw. vom „Stier“ bestimmt wurde, so dass man ihr auch dieses Attribut gerne anhängte. Der Monat Mai empfing seinen Namen von einer anderen Bezeichnung der gleichen Urgestalt, von Ma, der Mutter Erde, bzw. der röm. Maia (Mutter des Hermes), die ganz nahe stand bei der kelt. Füllhornträgerin Rosmerta, welche im keltisch-germanischen Gebiet intensiv zusammen mit Mercurius/Wodan verehrt wurde; auch die spätere christl. Marja (Mutter des Christos) und die Jahrhunderte ältere Maja (Mutter des Buddha) gehören in diese Reihe. Das Fest der Maia hielt man am 15. Mai. Im Germanischen ist Meyjar das Mädchen, die holde Jungfrau. Aus dem ewig jungfräulichen Gral des Erdmütterchens  , so lautet der Mythos des Runen-ODING, wurde auch der zwittrige Urmensch Mannaz

, so lautet der Mythos des Runen-ODING, wurde auch der zwittrige Urmensch Mannaz  geboren - Stammvater und Stammutter in einer Gestalt.

geboren - Stammvater und Stammutter in einer Gestalt.

zugeordnet wurde. Die Kräfte dieser Göttin in Gestalt der sprossenden, treibenden Vegetation empfand der Mensch besonders zum Hochfrühling und Wonnemonat Mai. Dies war ihre Zeit, welche astrologisch von der milden „Himmelskuh“ bzw. vom „Stier“ bestimmt wurde, so dass man ihr auch dieses Attribut gerne anhängte. Der Monat Mai empfing seinen Namen von einer anderen Bezeichnung der gleichen Urgestalt, von Ma, der Mutter Erde, bzw. der röm. Maia (Mutter des Hermes), die ganz nahe stand bei der kelt. Füllhornträgerin Rosmerta, welche im keltisch-germanischen Gebiet intensiv zusammen mit Mercurius/Wodan verehrt wurde; auch die spätere christl. Marja (Mutter des Christos) und die Jahrhunderte ältere Maja (Mutter des Buddha) gehören in diese Reihe. Das Fest der Maia hielt man am 15. Mai. Im Germanischen ist Meyjar das Mädchen, die holde Jungfrau. Aus dem ewig jungfräulichen Gral des Erdmütterchens

zugeordnet wurde. Die Kräfte dieser Göttin in Gestalt der sprossenden, treibenden Vegetation empfand der Mensch besonders zum Hochfrühling und Wonnemonat Mai. Dies war ihre Zeit, welche astrologisch von der milden „Himmelskuh“ bzw. vom „Stier“ bestimmt wurde, so dass man ihr auch dieses Attribut gerne anhängte. Der Monat Mai empfing seinen Namen von einer anderen Bezeichnung der gleichen Urgestalt, von Ma, der Mutter Erde, bzw. der röm. Maia (Mutter des Hermes), die ganz nahe stand bei der kelt. Füllhornträgerin Rosmerta, welche im keltisch-germanischen Gebiet intensiv zusammen mit Mercurius/Wodan verehrt wurde; auch die spätere christl. Marja (Mutter des Christos) und die Jahrhunderte ältere Maja (Mutter des Buddha) gehören in diese Reihe. Das Fest der Maia hielt man am 15. Mai. Im Germanischen ist Meyjar das Mädchen, die holde Jungfrau. Aus dem ewig jungfräulichen Gral des Erdmütterchens  , so lautet der Mythos des Runen-ODING, wurde auch der zwittrige Urmensch Mannaz

, so lautet der Mythos des Runen-ODING, wurde auch der zwittrige Urmensch Mannaz  geboren - Stammvater und Stammutter in einer Gestalt.

geboren - Stammvater und Stammutter in einer Gestalt.Der Wiederverkörperungs- oder Seelenwanderungskreislauf vollzieht seine Zeitenschritte sinnbildlich richtig von Schwarzmond zu Schwarzmond (

), denn aus dem Schwarz-/Neumond heraus erfolgt nach altem Verständnis das Werden und Wachsen all dessen, was „nach oben“ gedeihen soll:

), denn aus dem Schwarz-/Neumond heraus erfolgt nach altem Verständnis das Werden und Wachsen all dessen, was „nach oben“ gedeihen soll:  >

>  >

>  >

>  >

> (s. Abb. „ODINGs-Ewigkeitsuhr“)

(s. Abb. „ODINGs-Ewigkeitsuhr“)

), denn aus dem Schwarz-/Neumond heraus erfolgt nach altem Verständnis das Werden und Wachsen all dessen, was „nach oben“ gedeihen soll:

), denn aus dem Schwarz-/Neumond heraus erfolgt nach altem Verständnis das Werden und Wachsen all dessen, was „nach oben“ gedeihen soll:  >

>  >

>  >

>  >

> (s. Abb. „ODINGs-Ewigkeitsuhr“)

(s. Abb. „ODINGs-Ewigkeitsuhr“)

Gehen wir im ODING-Zeitenkreis, von der Liebesmutter  beginnend, 9 Mondmonatsschritte weiter, so stoßen wir auf den Geburtsmoment des Urmenschen

beginnend, 9 Mondmonatsschritte weiter, so stoßen wir auf den Geburtsmoment des Urmenschen  Mitte Februar, also in der alten Fasel-Festzeit, dem großen Vorfrühlings-Fruchtbarkeitsfest (Fasching). Ein herkömmlicher Name dieser Feiernächte war „Aller Manne Fasenacht“, was soviel bedeutet wie „Aller Menschen Fruchtbarkeitsnacht/ (-nächte)“. Bei Zusammenschau sämtlicher in Erinnerung gebliebener und quellenmäßig bezeugter Brauchtümer dieses Festkreises wird ersichtlich, dass es sich dabei um ein sehr altes indogermanisches Paarungsfest handeln muss, dessen tieferer Sinn die Urschöpfung des doppelgeschlechtlichen bzw. des paarigen Menschenwesens selbst war.

Mitte Februar, also in der alten Fasel-Festzeit, dem großen Vorfrühlings-Fruchtbarkeitsfest (Fasching). Ein herkömmlicher Name dieser Feiernächte war „Aller Manne Fasenacht“, was soviel bedeutet wie „Aller Menschen Fruchtbarkeitsnacht/ (-nächte)“. Bei Zusammenschau sämtlicher in Erinnerung gebliebener und quellenmäßig bezeugter Brauchtümer dieses Festkreises wird ersichtlich, dass es sich dabei um ein sehr altes indogermanisches Paarungsfest handeln muss, dessen tieferer Sinn die Urschöpfung des doppelgeschlechtlichen bzw. des paarigen Menschenwesens selbst war.

beginnend, 9 Mondmonatsschritte weiter, so stoßen wir auf den Geburtsmoment des Urmenschen

beginnend, 9 Mondmonatsschritte weiter, so stoßen wir auf den Geburtsmoment des Urmenschen  Mitte Februar, also in der alten Fasel-Festzeit, dem großen Vorfrühlings-Fruchtbarkeitsfest (Fasching). Ein herkömmlicher Name dieser Feiernächte war „Aller Manne Fasenacht“, was soviel bedeutet wie „Aller Menschen Fruchtbarkeitsnacht/ (-nächte)“. Bei Zusammenschau sämtlicher in Erinnerung gebliebener und quellenmäßig bezeugter Brauchtümer dieses Festkreises wird ersichtlich, dass es sich dabei um ein sehr altes indogermanisches Paarungsfest handeln muss, dessen tieferer Sinn die Urschöpfung des doppelgeschlechtlichen bzw. des paarigen Menschenwesens selbst war.

Mitte Februar, also in der alten Fasel-Festzeit, dem großen Vorfrühlings-Fruchtbarkeitsfest (Fasching). Ein herkömmlicher Name dieser Feiernächte war „Aller Manne Fasenacht“, was soviel bedeutet wie „Aller Menschen Fruchtbarkeitsnacht/ (-nächte)“. Bei Zusammenschau sämtlicher in Erinnerung gebliebener und quellenmäßig bezeugter Brauchtümer dieses Festkreises wird ersichtlich, dass es sich dabei um ein sehr altes indogermanisches Paarungsfest handeln muss, dessen tieferer Sinn die Urschöpfung des doppelgeschlechtlichen bzw. des paarigen Menschenwesens selbst war.Eine Vorstellung hinsichtlich der germanischen Sagen, die von der Werdung des Menschen umliefen, erhielt uns der röm. Schriftsteller Tacitus (Germ. 2): Ein erdgeborenes urväterliches Zwitterwesen namens Tuisto habe den germ. Urmenschen Mannus erzeugt, welcher wiederum zum Vater der Söhne Inguo, Ermin und Istjo wurde, aus denen die drei Hauptstammesgruppen hervorgingen. Im Indischen gilt Manu oder Manus als der erste Arier. In Deutschland erhielt sich die Erinnerung an Mannus/Mannaz  bis ins 13. Jahrhundert; Heinrich von Meissen schrieb über den ersten Deutschen: „Mennor der erste was genant, dem diutische rede Got tet bekannt.“ Das göttliche Urschöpferwesen Tuisto muss als Mann-Weibliche-Einheit ebenso verstanden worden sein wie auch sein Geschöpf der Urmensch Mannaz. Tuisto heißt wörtlich „Zwiefacher“; und dieser/dieses männlich-weibliche urgöttlich Zwiefache scheint ersichtlich im ODING-System aufgeteilt in den Urgott mit der Doppelaxt

bis ins 13. Jahrhundert; Heinrich von Meissen schrieb über den ersten Deutschen: „Mennor der erste was genant, dem diutische rede Got tet bekannt.“ Das göttliche Urschöpferwesen Tuisto muss als Mann-Weibliche-Einheit ebenso verstanden worden sein wie auch sein Geschöpf der Urmensch Mannaz. Tuisto heißt wörtlich „Zwiefacher“; und dieser/dieses männlich-weibliche urgöttlich Zwiefache scheint ersichtlich im ODING-System aufgeteilt in den Urgott mit der Doppelaxt  und die Urgöttin mit der Lebenswasserschale

und die Urgöttin mit der Lebenswasserschale  - beide sinnvollerweise mit der Kennzahl 2.

- beide sinnvollerweise mit der Kennzahl 2.

bis ins 13. Jahrhundert; Heinrich von Meissen schrieb über den ersten Deutschen: „Mennor der erste was genant, dem diutische rede Got tet bekannt.“ Das göttliche Urschöpferwesen Tuisto muss als Mann-Weibliche-Einheit ebenso verstanden worden sein wie auch sein Geschöpf der Urmensch Mannaz. Tuisto heißt wörtlich „Zwiefacher“; und dieser/dieses männlich-weibliche urgöttlich Zwiefache scheint ersichtlich im ODING-System aufgeteilt in den Urgott mit der Doppelaxt

bis ins 13. Jahrhundert; Heinrich von Meissen schrieb über den ersten Deutschen: „Mennor der erste was genant, dem diutische rede Got tet bekannt.“ Das göttliche Urschöpferwesen Tuisto muss als Mann-Weibliche-Einheit ebenso verstanden worden sein wie auch sein Geschöpf der Urmensch Mannaz. Tuisto heißt wörtlich „Zwiefacher“; und dieser/dieses männlich-weibliche urgöttlich Zwiefache scheint ersichtlich im ODING-System aufgeteilt in den Urgott mit der Doppelaxt  und die Urgöttin mit der Lebenswasserschale

und die Urgöttin mit der Lebenswasserschale  - beide sinnvollerweise mit der Kennzahl 2.

- beide sinnvollerweise mit der Kennzahl 2.Ihr Produkt, der Mensch, ist immer als Fünfheit verstanden worden - schon in den ältesten indogermanischen Veda-Schriften bis hin zu den Auffassungen der eranisch-hellenistischen Gnosis. 5 „Enden“ hat der Mikrokosmos Mensch in seiner körperlichen Erscheinungsform, gleich dem Pentagramm, dem Makrokosmoszeichen; 5 Sinne stehen ihm zu Diensten; 5 Menschenrassen meinte man unterscheiden zu können usw. Die Zahl des Menschen ist die 5. Deshalb musste der Runenschöpfer seine Menschheitsrune auf die 5. Stelle im ODING-System stellen.

Wir suchen im ODING-Zeitenkreis die Rune, welche um 9 Mondmonatsschritte der Menschheitsrune  nachfolgt, und stoßen auf die uruz-, die Urstier-Rune

nachfolgt, und stoßen auf die uruz-, die Urstier-Rune  in der Novembermitte. Schon der düstere Schlacht- und Opfermonat November, in dem der Skorpion, das Symbol des Bösen und des Todes, am astrologischen Himmel droht, lässt den Sinn der Plazierung des Urstieres erahnen. Es geht um Tod und Verderben. Das runische Bildkürzel zeigt das mit beiden Hörnern nach unten gewendete (getötete) Stierhaupt

in der Novembermitte. Schon der düstere Schlacht- und Opfermonat November, in dem der Skorpion, das Symbol des Bösen und des Todes, am astrologischen Himmel droht, lässt den Sinn der Plazierung des Urstieres erahnen. Es geht um Tod und Verderben. Das runische Bildkürzel zeigt das mit beiden Hörnern nach unten gewendete (getötete) Stierhaupt  ; die hieroglyphische Bildsprache lässt nichts zu wünschen übrig. Im Opfermonat fordert die Gottnatur ihr Fruchtbarkeitsopfer in Gestalt der sinnfälligsten Kraft- und Fruchtbarkeitserscheinung: dem gewaltigen Auerochsen, dem Ur. Er war Attribut all der herrlichen Himmelsgötter in den verschiedensten Kulturen und Kultgemeinschaften: Zeus, Jupiter, Mithras, auch der nordgermanischen Kimbern und Teutonen höchster Gott - sie alle wurden im Bilde des kraftstrotzenden (weißen) Edelstieres verstanden.

; die hieroglyphische Bildsprache lässt nichts zu wünschen übrig. Im Opfermonat fordert die Gottnatur ihr Fruchtbarkeitsopfer in Gestalt der sinnfälligsten Kraft- und Fruchtbarkeitserscheinung: dem gewaltigen Auerochsen, dem Ur. Er war Attribut all der herrlichen Himmelsgötter in den verschiedensten Kulturen und Kultgemeinschaften: Zeus, Jupiter, Mithras, auch der nordgermanischen Kimbern und Teutonen höchster Gott - sie alle wurden im Bilde des kraftstrotzenden (weißen) Edelstieres verstanden.

nachfolgt, und stoßen auf die uruz-, die Urstier-Rune

nachfolgt, und stoßen auf die uruz-, die Urstier-Rune  in der Novembermitte. Schon der düstere Schlacht- und Opfermonat November, in dem der Skorpion, das Symbol des Bösen und des Todes, am astrologischen Himmel droht, lässt den Sinn der Plazierung des Urstieres erahnen. Es geht um Tod und Verderben. Das runische Bildkürzel zeigt das mit beiden Hörnern nach unten gewendete (getötete) Stierhaupt

in der Novembermitte. Schon der düstere Schlacht- und Opfermonat November, in dem der Skorpion, das Symbol des Bösen und des Todes, am astrologischen Himmel droht, lässt den Sinn der Plazierung des Urstieres erahnen. Es geht um Tod und Verderben. Das runische Bildkürzel zeigt das mit beiden Hörnern nach unten gewendete (getötete) Stierhaupt  ; die hieroglyphische Bildsprache lässt nichts zu wünschen übrig. Im Opfermonat fordert die Gottnatur ihr Fruchtbarkeitsopfer in Gestalt der sinnfälligsten Kraft- und Fruchtbarkeitserscheinung: dem gewaltigen Auerochsen, dem Ur. Er war Attribut all der herrlichen Himmelsgötter in den verschiedensten Kulturen und Kultgemeinschaften: Zeus, Jupiter, Mithras, auch der nordgermanischen Kimbern und Teutonen höchster Gott - sie alle wurden im Bilde des kraftstrotzenden (weißen) Edelstieres verstanden.

; die hieroglyphische Bildsprache lässt nichts zu wünschen übrig. Im Opfermonat fordert die Gottnatur ihr Fruchtbarkeitsopfer in Gestalt der sinnfälligsten Kraft- und Fruchtbarkeitserscheinung: dem gewaltigen Auerochsen, dem Ur. Er war Attribut all der herrlichen Himmelsgötter in den verschiedensten Kulturen und Kultgemeinschaften: Zeus, Jupiter, Mithras, auch der nordgermanischen Kimbern und Teutonen höchster Gott - sie alle wurden im Bilde des kraftstrotzenden (weißen) Edelstieres verstanden.In diese herbstliche Opfergesamtheit gehört aber auch der gottesteilhaftige Mensch. Er steht nicht außerhalb des Naturgeschehens, sondern ist mit ihm untrennbar vernetzt. So wie er in seine Umwelt und Mitwelt unlösbar eingebunden ist, unterliegt er - ebenso wie Kleineres und Größeres - dem allesbestimmenden Opfergedanken. Was auch immer wurde, es wurde durch das Opfer des Vorausgegangenen. Das Vergangene gab sich hin für das Währende, und das Währende muss sich hingeben für das Zukünftige - so lautet die urälteste Menschenerkenntnis vom Sein. Schon unsere schnurkeramischen Vorfahren Mitteleuropas (Kugelamphoren-Kultur) legten geopferte Rinder zu den Verstorbenen in die Gräber. Den getöteten Tieren waren Knochenmedaillons mit Sonnensymbolen um den Hals gehängt. So wie die Sonne täglich wieder aufersteht von den Toten und in jedem Frühjahr mit frischer Lichtkraft die Erde befruchtet, so sollte auch der Mensch nach Tod und Opfer neu erstehen.

„Der Mensch ist ein Opferfeuer“, kündete schon der Veda; der erste Mensch Manu wird mit dem Opfer geradezu identifiziert (X,13,4 u. 100,5). Darunter ist das Urschöpfungsopfer ebenso zu verstehen wie das immerwährende Menschenopfer des nie endenden Schöpfungsflusses. Und diese jahrtausendealte indogermanische Weisheit wurde noch durch den schärfsten neuzeitlichen Denker Friedrich Nietzsche so unmittelbar verstanden, dass er schrieb: „Und dies Geheimnis redete das Leben selber zu mir: Siehe, sprach es, ich bin das, was sich immer selber überwinden muss. Freilich, ihr heißt es Wille zur Zeugung oder Trieb zum Zwecke, zum Höheren, Ferneren, Vielfachen: aber all dies ist Eins und Ein Geheimnis. Lieber gehe ich unter, als dass ich diesem Einen absage; wahrlich, wo es Untergang gibt und Blätterfallen, siehe, da opfert sich Leben - um Macht !“ (Zarathustra II,12) Das ewige Opfer des Lebens um der Macht des Lebens willen, damit Leben mächtig bleibe, damit es überdauere - das ist letzter Sinn des Lebendigen. In diesem Sinne vermochte sich bewusstes und höheres Menschentum immer als „Opferfeuer“ zu verstehen. So ist es nicht verwunderlich, dass die 5-Zahl des Menschen für die Alten sowohl Hochzeits- wie auch Opferzahl bedeutete. Hochzeit und Selbsthingabe gehören zum Gipfelwerk des entbestialisierten wahrhaft menschlichsten Menschen. Das alles hat wenig oder nichts gemein mit jener anderen (modernen) geringgedachten „Hochzeit“, welche angestrebt wird, um der geordneten triebhaften Luststillung zu frönen. Ein jeglicher erfährt seinen Opfergang auf die ihm gegebene Weise - der Niedere als fremdbestimmter, ausgebeuteter Knecht und der Höhere als eigenes, selbstgewähltes Bauopfer seines Werkes. Je edler und gerechter ein Menschengeschöpf geartet ist, umso gnadenloser scheint oft das Schicksal ihm den Lebensopferschmerz zu bereiten. Schon der weise Platon (427-347 v.0) hatte erkannt und beschrieben, dass oftmals die Schurken lange Zeit von einem geradezu unglaublichen Glück begleitet sind, hingegen die Gerechten nicht selten gerade wegen ihres reinen, vorbildlichen Weges die ärgsten Martern erleiden müssen. Der Anschauungsunterricht, der ihm durch das Todesurteil über seinen schuldlosen Lehrer Sokrates geben wurde, mag federführend gewesen sein. Er sprach im Dialog „Sokrates - Glaukon“ vom „Gekreuzigten Gerechten“: „...bei solcher Gemütsverfassung wird der Gerechte gegeißelt, gefoltert, in Ketten gelegt und geblendet werden an beiden Augen und schließlich wird er nach allen Martern noch ans Kreuz geschlagen und so zu der Einsicht gebracht werden, dass es nicht das richtige ist, gerecht sein zu wollen, sondern es scheinen zu wollen.“ Solche Urbilder des ungerecht verurteilten, leidenden Helden kennt sicher jede Geisteskultur. Im späten Norden lebte lange die Erinnerung an den untadeligen Burgunderkönig Gunther, welcher der Sage nach vom Hunnenherrscher Etzel aus schnöder Goldgier in die Schlangengrube geworfen wurde, wo er unverzagt die Harfe schlug, bis ihn das giftige Gewürm totbiss. Dieses mythische Geschehen wurde geradezu ein archetypisches Inbild für den Erdengang des hohen Menschen - die Welt als ausweglose Schlangengrube, in der es gilt, gleichmütig, würdevoll und aufrechten Hauptes sein eigenes Harfenlied zu spielen bis zur Abberufung durch des Todes Natternbiss. Und wenn das leibliche Leben ans Ende gelangte - so war sich der einstmals Sterbende gewiss -, würden seine Lebenstat und sein Lebensopfer nicht umsonst erbracht worden sein; in jener anderen Welt des Geistes und der Geister würde er als geläutertes Seelenwesen die verdientermaßen erworbenen Ehren genießen - bis zu einem neuerlichen Gang hinab in die Freuden und Leiden der körperlichen Welt.

Die Ur-Gottesstier-Rune  steht im ODING-System an 23. Stelle, ihre Ziffernsumme ist 5, die Menschen-Opfer-Zahl. Somit spricht die runische Zahlenmystik selbst das aus, was religionsgeschichtlicher Wissenswert darstellt: Das Gottesopfer und das Menschenopfer waren ein einziger unlösbar verwobener Glaubenskomplex im heidnischen Kult

steht im ODING-System an 23. Stelle, ihre Ziffernsumme ist 5, die Menschen-Opfer-Zahl. Somit spricht die runische Zahlenmystik selbst das aus, was religionsgeschichtlicher Wissenswert darstellt: Das Gottesopfer und das Menschenopfer waren ein einziger unlösbar verwobener Glaubenskomplex im heidnischen Kult

steht im ODING-System an 23. Stelle, ihre Ziffernsumme ist 5, die Menschen-Opfer-Zahl. Somit spricht die runische Zahlenmystik selbst das aus, was religionsgeschichtlicher Wissenswert darstellt: Das Gottesopfer und das Menschenopfer waren ein einziger unlösbar verwobener Glaubenskomplex im heidnischen Kult

steht im ODING-System an 23. Stelle, ihre Ziffernsumme ist 5, die Menschen-Opfer-Zahl. Somit spricht die runische Zahlenmystik selbst das aus, was religionsgeschichtlicher Wissenswert darstellt: Das Gottesopfer und das Menschenopfer waren ein einziger unlösbar verwobener Glaubenskomplex im heidnischen Kult

Von der Urstier-Urmensch-Opferrune  aus geht es 9 Mondmonatsschritte voran zur wunjo-Wonne-Rune

aus geht es 9 Mondmonatsschritte voran zur wunjo-Wonne-Rune  mit Zahlenwert 17 und Ziffernsumme 8. Was im runischen Wiederverkörperungsrundlauf der Runenbegriff „Wonne“ im Zusammenhang mit der Himmels- und Gotteszahl 8 zu bedeuten hat, liegt auf der Hand. Der 8. Himmel, der Überhimmel, galt als die göttliche Fixsternsphäre oberhalb von den sieben Planetenräumen. Schon nach babylonischer Auffassung gelangte die Seele über die sieben Planetenschichten in den 8. und höchsten Himmelsgipfel. Als Lohn für menschlich-irdische Opferkraft und -größe stellten die verschiedensten Kultgemeinschaften ihren Heroen einen herrlichen Sitz der seligen Geister in Aussicht. Die nordischen Einherier, die heldischen Vorkämpfer der Schlachten, gelangten nach ihrem blutigen Opfergang nach Walhall, der festlichen Totenhalle des germanischen Glaubens. Andere erhofften sich Gimle, das jenseitige Glanzheim. Einen hohen Aufenthaltsort, in der Nähe ihres göttlichen Ursprunges und Herkommens, ersehnten wohl ausnahmslos alle gläubigen Menschen nach Beendigung ihrer Erdenbahn, ganz gleich, welchen Kultformen sie im Leben auch angehörten. In die „8“ erhoben zu werden, also ins jenseitige Glück, das war im altgläubigen Denken eine so feste Größe, ein so feststehender Begriff, dass selbst die einstmals neugläubig-christlichen Rebellen dagegen nicht angehen konnten. Sie paßten sich an und interpretierten lediglich neu. Die 8 war in heidnischer Zeit das unumstößliche Sinnbild der Vollkommenheit und ewigen Seligkeit.

mit Zahlenwert 17 und Ziffernsumme 8. Was im runischen Wiederverkörperungsrundlauf der Runenbegriff „Wonne“ im Zusammenhang mit der Himmels- und Gotteszahl 8 zu bedeuten hat, liegt auf der Hand. Der 8. Himmel, der Überhimmel, galt als die göttliche Fixsternsphäre oberhalb von den sieben Planetenräumen. Schon nach babylonischer Auffassung gelangte die Seele über die sieben Planetenschichten in den 8. und höchsten Himmelsgipfel. Als Lohn für menschlich-irdische Opferkraft und -größe stellten die verschiedensten Kultgemeinschaften ihren Heroen einen herrlichen Sitz der seligen Geister in Aussicht. Die nordischen Einherier, die heldischen Vorkämpfer der Schlachten, gelangten nach ihrem blutigen Opfergang nach Walhall, der festlichen Totenhalle des germanischen Glaubens. Andere erhofften sich Gimle, das jenseitige Glanzheim. Einen hohen Aufenthaltsort, in der Nähe ihres göttlichen Ursprunges und Herkommens, ersehnten wohl ausnahmslos alle gläubigen Menschen nach Beendigung ihrer Erdenbahn, ganz gleich, welchen Kultformen sie im Leben auch angehörten. In die „8“ erhoben zu werden, also ins jenseitige Glück, das war im altgläubigen Denken eine so feste Größe, ein so feststehender Begriff, dass selbst die einstmals neugläubig-christlichen Rebellen dagegen nicht angehen konnten. Sie paßten sich an und interpretierten lediglich neu. Die 8 war in heidnischer Zeit das unumstößliche Sinnbild der Vollkommenheit und ewigen Seligkeit.

aus geht es 9 Mondmonatsschritte voran zur wunjo-Wonne-Rune

aus geht es 9 Mondmonatsschritte voran zur wunjo-Wonne-Rune  mit Zahlenwert 17 und Ziffernsumme 8. Was im runischen Wiederverkörperungsrundlauf der Runenbegriff „Wonne“ im Zusammenhang mit der Himmels- und Gotteszahl 8 zu bedeuten hat, liegt auf der Hand. Der 8. Himmel, der Überhimmel, galt als die göttliche Fixsternsphäre oberhalb von den sieben Planetenräumen. Schon nach babylonischer Auffassung gelangte die Seele über die sieben Planetenschichten in den 8. und höchsten Himmelsgipfel. Als Lohn für menschlich-irdische Opferkraft und -größe stellten die verschiedensten Kultgemeinschaften ihren Heroen einen herrlichen Sitz der seligen Geister in Aussicht. Die nordischen Einherier, die heldischen Vorkämpfer der Schlachten, gelangten nach ihrem blutigen Opfergang nach Walhall, der festlichen Totenhalle des germanischen Glaubens. Andere erhofften sich Gimle, das jenseitige Glanzheim. Einen hohen Aufenthaltsort, in der Nähe ihres göttlichen Ursprunges und Herkommens, ersehnten wohl ausnahmslos alle gläubigen Menschen nach Beendigung ihrer Erdenbahn, ganz gleich, welchen Kultformen sie im Leben auch angehörten. In die „8“ erhoben zu werden, also ins jenseitige Glück, das war im altgläubigen Denken eine so feste Größe, ein so feststehender Begriff, dass selbst die einstmals neugläubig-christlichen Rebellen dagegen nicht angehen konnten. Sie paßten sich an und interpretierten lediglich neu. Die 8 war in heidnischer Zeit das unumstößliche Sinnbild der Vollkommenheit und ewigen Seligkeit.

mit Zahlenwert 17 und Ziffernsumme 8. Was im runischen Wiederverkörperungsrundlauf der Runenbegriff „Wonne“ im Zusammenhang mit der Himmels- und Gotteszahl 8 zu bedeuten hat, liegt auf der Hand. Der 8. Himmel, der Überhimmel, galt als die göttliche Fixsternsphäre oberhalb von den sieben Planetenräumen. Schon nach babylonischer Auffassung gelangte die Seele über die sieben Planetenschichten in den 8. und höchsten Himmelsgipfel. Als Lohn für menschlich-irdische Opferkraft und -größe stellten die verschiedensten Kultgemeinschaften ihren Heroen einen herrlichen Sitz der seligen Geister in Aussicht. Die nordischen Einherier, die heldischen Vorkämpfer der Schlachten, gelangten nach ihrem blutigen Opfergang nach Walhall, der festlichen Totenhalle des germanischen Glaubens. Andere erhofften sich Gimle, das jenseitige Glanzheim. Einen hohen Aufenthaltsort, in der Nähe ihres göttlichen Ursprunges und Herkommens, ersehnten wohl ausnahmslos alle gläubigen Menschen nach Beendigung ihrer Erdenbahn, ganz gleich, welchen Kultformen sie im Leben auch angehörten. In die „8“ erhoben zu werden, also ins jenseitige Glück, das war im altgläubigen Denken eine so feste Größe, ein so feststehender Begriff, dass selbst die einstmals neugläubig-christlichen Rebellen dagegen nicht angehen konnten. Sie paßten sich an und interpretierten lediglich neu. Die 8 war in heidnischer Zeit das unumstößliche Sinnbild der Vollkommenheit und ewigen Seligkeit.Den Pythagoräern galt die 8-Zahl als die Zahl des vollen Körpers, der Himmelsharmonie und Gerechtigkeit. Die Gnostiker hatten die Sophia (Weisheit) mit der 8-Zahl gleichgesetzt. Der germanische Runenschöpfer stellte seine Himmelsvaterrune  (Tiwatz/Tiu/Tir) auf die 8. Position. Der belesene Kirchenschriftsteller Klemens v. Alexandrien (ca. 145 - 216) konkretisierte: „Jene, die Christus wieder zum Leben gebiert, die werden in die Achtheit versetzt.“ In die 8-heit versetzt zu werden, bedeutete schon Jahrhunderte vor der christlichen Anmaßung die Verklärung der Menschenseele in Gottes Seligkeit und Gerechtigkeit.

(Tiwatz/Tiu/Tir) auf die 8. Position. Der belesene Kirchenschriftsteller Klemens v. Alexandrien (ca. 145 - 216) konkretisierte: „Jene, die Christus wieder zum Leben gebiert, die werden in die Achtheit versetzt.“ In die 8-heit versetzt zu werden, bedeutete schon Jahrhunderte vor der christlichen Anmaßung die Verklärung der Menschenseele in Gottes Seligkeit und Gerechtigkeit.

(Tiwatz/Tiu/Tir) auf die 8. Position. Der belesene Kirchenschriftsteller Klemens v. Alexandrien (ca. 145 - 216) konkretisierte: „Jene, die Christus wieder zum Leben gebiert, die werden in die Achtheit versetzt.“ In die 8-heit versetzt zu werden, bedeutete schon Jahrhunderte vor der christlichen Anmaßung die Verklärung der Menschenseele in Gottes Seligkeit und Gerechtigkeit.

(Tiwatz/Tiu/Tir) auf die 8. Position. Der belesene Kirchenschriftsteller Klemens v. Alexandrien (ca. 145 - 216) konkretisierte: „Jene, die Christus wieder zum Leben gebiert, die werden in die Achtheit versetzt.“ In die 8-heit versetzt zu werden, bedeutete schon Jahrhunderte vor der christlichen Anmaßung die Verklärung der Menschenseele in Gottes Seligkeit und Gerechtigkeit.Die Rune jenseitiger Wonnen steht in der ODING-Ewigkeitsuhr sehr sinnvoll in der Erntezeit, versteht sich doch wahrhaftig der jenseitige Seelenaufenthalt als die Erntezeit dessen, was der Mensch im irdischen Dasein zu säen vermochte oder eben versäumte. Doch von hier aus soll es nach angemessenem Aufenthalt wieder hinab in die neuerliche Bewährung gehen. So wurden Tod und jenseitiges Verweilen ebenso wie der Schlaf als eine Art Trostspende und Kraftaufladung verstanden. Nach einer Wanderung von wiederum 9 gottesjährlichen Monatsschritten gelangt die Seele erneut zu den Gefilden der Urmutter  mit der Lebenswasserschale, dem Seelenkessel. Sie wird die Wanderseelen erneut einer Menschenmutter zusenden, damit sie ihren Gang durch die enge Pforte vom scheinbaren Tod des reinen Geisteswallens ins fleischliche Leben zurückgehen können - um entweder vergangene Schuld zu sühnen oder noch glänzendere Bewährungen zu vollbringen.

mit der Lebenswasserschale, dem Seelenkessel. Sie wird die Wanderseelen erneut einer Menschenmutter zusenden, damit sie ihren Gang durch die enge Pforte vom scheinbaren Tod des reinen Geisteswallens ins fleischliche Leben zurückgehen können - um entweder vergangene Schuld zu sühnen oder noch glänzendere Bewährungen zu vollbringen.

mit der Lebenswasserschale, dem Seelenkessel. Sie wird die Wanderseelen erneut einer Menschenmutter zusenden, damit sie ihren Gang durch die enge Pforte vom scheinbaren Tod des reinen Geisteswallens ins fleischliche Leben zurückgehen können - um entweder vergangene Schuld zu sühnen oder noch glänzendere Bewährungen zu vollbringen.

mit der Lebenswasserschale, dem Seelenkessel. Sie wird die Wanderseelen erneut einer Menschenmutter zusenden, damit sie ihren Gang durch die enge Pforte vom scheinbaren Tod des reinen Geisteswallens ins fleischliche Leben zurückgehen können - um entweder vergangene Schuld zu sühnen oder noch glänzendere Bewährungen zu vollbringen.Wenn fußend auf dem mythischen Fundament der menschlichen Herleitung aus doppelgeschlechtlicher Urmacht gedanklich weitergeschritten wird, müsste eine männlich-weibliche Verbundseele im doppelgeschlechtlichen Urmenschen ebenso angenommen werden wie in der späteren eingeschlechtlichen Spaltungsform von Mann und Frau. Denn wenn auch die Körper, durch irdische Impulse verursacht, in zeugende und gebärende Wesenheiten auseinanderstrebten, so scheint ihr belebendes, urgöttliches Seelen-Ding doch eine männlich-weibliche (androgyne) Verwobenheit geblieben zu sein. Unsere Vorfahren vermochten sich die Wiederverkörperung ihrer Seelen nicht anders als ausschließlich innerhalb ihres organisch zusammengehörenden Sippen- und Volksverbandes vorzustellen, denn unübersehbar waren die vielfältigen seelisch-geistig-körperlichen Übereinstimmungen der Menschen gleicher Art. Die Verwandten bildeten eine große Gemeinschaftsseele, und doch besteht diese aus so und so vielen Einzelwesen, welche als Teil des Ganzen befähigt sind, die Gesamtseele zu verstehen und auch zu beeinflussen. So wie es fraglos eine Hirsch-, Wolfs-, oder Biberseele gibt, die jedes dieser Tiere zum typischen Verhalten veranlasst, so wirkt auch in jedem menschlichen Wesen eine Art-Seele oder Mischart-Seele. Es wäre töricht gegen den Augenschein und bar aller Wissenschaftlichkeit, wollten wir annehmen, dass ein aufgeschossener helläugiger Nordländer, dessen Geschlecht seit Urzeiten die herben Schaumkronen kühler Meereswellen in den Augen trägt, die gleiche Seele haben könnte wie ein gedrungener Hottentotte auf sonnendurchglühter, staubflimmernder Savanne oder ein Pygmäe des dampfenden afrikanischen Tropenwaldes. Der individuale Seelenfunke ist geprägt von der Bluts- und Schicksalsgemeinschaft, in die er von Beginn an hineingeboren wurde und in der er sich wieder und wieder neu verkörpert (inkarniert). Wilhelm Grönbech, ein hervorragender Kenner des germanischen Seelenbegriffes, führt dazu aus: „Die Seele, die sich in der gegenwärtigen Generation unruhig regt, ist ein Erbgut von den Vorfahren, die sie gestaltet haben. ... Die alten Vorfahren lebten in ihren Nachkommen, erfüllen sie mit ihrem Willen und wiederholen ihre Taten in ihnen. ... Die Identität der Hamingia, die die Sippe trägt, schließt alle Verstorbenen mit ein.“

Nicht allein unsere germanischen Vorfahren waren vom Vorhandensein solch einer exklusiven Art- oder Sippenseele überzeugt, von deren Besonderheit und Kraft jeder einzelne im Sinne einer volksweiten Verschwisterung seinen Anteil besitzt. Diese natürliche Auffassung wird von der heutigen Genforschung bestätigt. Jede Wesensart trägt ihre artgemäße Seele in der Brust. Und wenn sich Menschen mischen, wären sie gut beraten, fein zu wägen, ob sich mit ihren Körpern auch ihre Seelenarten in Harmonie zusammenfinden, damit sie sich nicht nur fort, sondern auch hinaufpflanzen. Denn zu den Kernüberzeugungen der indogermanischen Wiederverkörperungslehre gehört, dass die feinstofflichen Seelenstrukturen durch ihre wechselnden Körperhüllen beeinflusst und mitgestaltet werden können. Nicht anders als die Körper selbst, werden sie, je nach guter oder schlechter Gattenwahl und günstigem oder abträglichem Umfeld, hinab- oder hinaufgezüchtet.

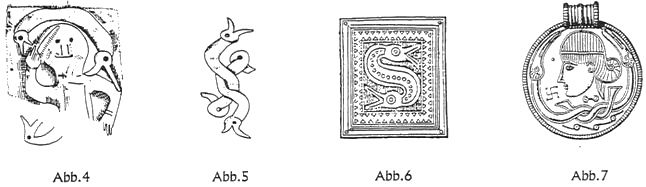

Die Ägypter stellten sich den unsterblichen Schutzgeist Ka wie das Abbild des lebendigen Menschen vor. Die Perser sahen dieses Seelen-Ich in Gestalt eines schönen jungen Mädchens. Der römische Volksglaube des Altertums schrieb jedem Einzelnen einen Schicksalsgenossen zu; jeder Mann hat seinen Genius, jede Frau ihre Juno. Diese sind gewissermaßen die urbildliche Idee des in Leib und Leben eingebetteten Individuums. Für den germanischen Nordländer waren die Fylgia oder Hamingia die Begleitseele bzw. der seelische Schutzgeist, welcher in Grenzsituationen auch in mancherlei Gestaltwerdungen aus dem menschlichen Körper herauszutreten vermochte. Aber auch der Hugr (= Sinn, Wille, Lust, Gedanke) konnte in der Vorstellung übergehen in das, was wir heute Seele nennen. Von einer Seelenwanderungslehre kann jedoch nach Ausweis der „Totenbücher“ bei den Ägyptern keine Rede sein. In Griechenland scheint sie mit den aus Thrakien stammenden orphischen Erlösungsmysterien und über die pythagoreische Schule, mit Männern wie Empedokles und Parmenides bis hin zu Platon, ins philosophische Denken eingedrungen zu sein. In Wahrheit ist sie älter und in sämtlichen indogermanischen Kulturen fassbar. Es sind Überzeugungen, die nicht in erster Linie durch den Wunsch nach Entlastung von Leid und Todesfurcht motiviert sind; sie sollen vielmehr das Bedürfnis nach Vergeltung und ausgleichender Gerechtigkeit befrieden. Denn das Schicksal der Seele bei ihrer Wiedereinkörperung hängt vor allem von ihrer moralischen Bewährung ab. Sie kann je nach Verdienst oder Schuld in der Hierarchie der Wesen aufsteigen oder bis ins Tierreich hinabsinken. Doch müssen wir uns eingestehen, dass die genaue Ausprägung des Seelenwanderungsglaubens bei Kelten und Germanen unbekannt blieb. Sicher, aufgrund der schriftlichen Zeugnisse und Bodenfunde dürfen wir nur hinsichtlich dessen sein, dass der Einzelne nach seinem Tode eine Wiederverkörperung erhoffte. Aufschlußreich ist in dieser Hinsicht die formenreiche heidnische Bildsprache der Schlangensymbolik. Auf den Baumsargdeckeln der Alemannen (Oberflacht u. Zöbingen/Württemberg) waren Schlangenwesen eingeschnitzt, die am Schwanzende einen zweiten Kopf tragen. Das heißt sinnbildsprachlich: Das Ende ist ein neuer Anfang. Die gleiche Doppelschlange schwebt über dem Kopf des abgebildeten Toten auf dem schlichten fränkischen Krieger-Grabstein von Niederdollendorf (Abb. 4), ist auf den Flanken des Steines eingemeißelt (Abb. 5), im silbernen Beschlag aus dem Grab des Frankenkönigs Childerichs II dargestellt (Abb. 6), ebenso auf dem Goldbrakteaten von Lyngby/Jütland (Abb.7) und eine Fülle von Riemenzungen, Koppelschlössern, Amuletten u.a. führen das gleiche Sinnzeichen. Hier wird die Schlange als seelische Erscheinungsform, als Seelentier des Toten demonstriert. Denn so wie sie, die scheinbar ewig fortdauernde, nach starrem Winterschlaf durch Häutung das alte Leben fortwirft und sich förmlich ein neues Lebenskleid anzieht, so verstand der germanische Heide den leblosen Körper im Sarg wie eine abgeworfene ersetzbare Körperhülle.

Immer hält die gesund und rein gebliebene Seele Ausschau, um den Ursprung ihres Willens und ihres Schicksals zu ergründen und zu begreifen. Wer es versteht, das Wispern seiner eigenen Seelenstimme recht zu erlauschen, der mag schon im Hier und im Jetzt sein urewiges Leben erfahren. Das Runen-ODING, das OD-ing, selbst ist ja vom Begriffe her der Seelen-Abkömmling, in dem sich das Seelenwissen unseres keltisch-germanischen Volkes spiegelt. Was deine und meine Seelenweise runt und raunt, das sind die Erinnerungen unserer gemeinsamen Sippen-/Volksseele - sie sagt uns: „Oft war ich mit auf dem Sammelplatz, wenn der heisere Ruf durch die Gaue flog, dass die Mordrotten des Feindes wieder im Lande wüten. Oft prüfte ich die Festigkeit meiner Steinaxt und die Schärfe meines Schwertes. Oft saß ich mit den Brüdern auf harten Ruderbänken, wenn wir fremden Küsten entgegensteuerten. Oft sah ich die Glut in den Augen der Liebsten, wenn sie meinen Leib umfing. Oft spürte ich das Feuer des Begehrens in den kraftvollen Armen eines verliebten Mannes. Oft herzte ich ein Kindlein an meiner Brust. Unzählige Hütten und Heime half ich erbauen. Mich traf das scharfe Eisen auf manchen Wällen. Ich lag erschlagen in Dünen und in Wäldern. Ich ertrank in der Salzflut vieler Meere. Durch eigene Schuld wurde ich in Ketten gelegt, und aus eigener Kraft habe ich mich wieder befreit. Ich starb viele Tode, lebte viele Leben - und will in aller Zukunft noch viele Leben kennenlernen.“

Quellenweisung:

Ludwig Preller, Griech. Mythologie, 1854

Emil Bock, Wiederholte Erdenleben - Die Wiederverkörperungsidee i. d. dt. Geistesgeschichte, 1932

Walter Stettner, Die Seelenwanderung bei Griechen und Römern, 1934

Karl August Eckhardt, Irdische Unsterblichkeit – Germ. Glaube an die Wiederverkörperung, 1937

K. Schrötter und W. Wüst, Tod und Unsterblichkeit im Weltbild indogerm. Denker, 1939

Wilhelm Grönbech, Kultur und Religion der Germanen Bd. I, 1954

Walter F. Otto, Die Manen - oder von den Urformen des Totenglaubens, 1958

Gerhard Heß, ODING-Wizzod, 1993