19.05.2024

Rabbi Löw erschafft sein Hilfskraft-Produkt „Golem“ - Zeichnung (von 1899) des böhmischen Malers Mikoláš Aleš (1852-1913)

Die Ursprünge der Sage reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück, als in Worms (der vermeintlichen Geburtsstadt von Rabbi Löw) ein hebräischer Kommentar zu dem mystischen Traktat „Sefer Jezira“ erschien. Schon hier ist von einem magischen Ritual die Rede, das aus Buchstaben und Zahlen bestand, um den Golem zum Leben zu erwecken.

Also ähnlich dem etwa 1.000 Jahre älteren runisch-germanischen ODING, dem wörtlich „Geistkind“, das in Gestalt von Buchstaben und Zahlen eine germanische Geistkraft zur hilfreichen Weltbewältigung, sprich Glaubensform bzw. Religion, beschwört.

Luther übrigens übersetzte das Wort Golem (der im Psalm CXXXIX, 16 auftaucht) mit „unbereitet“. Die Prager Golem-Sage ist neueren Ursprungs. Ein wenig verblüffend ist die Tatsache, dass zu Zeiten von Rabbi Löw, dem vermeintlichen Erschaffer der Lehmfigur, noch niemand über einen Golem sprach. Erste Andeutungen über magische Fähigkeiten von Rabbi Löw tauchten 1725 auf, als im Zuge der Restaurierung des Grabes seine Nachfahren einen Abriss zu Leben und Werk veröffentlichten. Doch auch hier wird der Golem noch mit keiner Silbe erwähnt. Erst 1838 veröffentlichte der deutsch-tschechische Journalist Franz Klutschak (1814-1886) in der Zeitschrift „Panorama des Universums“ einige Geschichten über den alten Judenfriedhof und Rabbi Löw. Dabei trug eine Erzählung den Namen „Der Golam und Rabbi Löw“. Einem breiteren Publikum bekannt aber wurde die Sage erst durch eine Geschichtensammlung, die den Namen „Sippurim“ trug und erstmals in deutscher Sprache verfasst wurde. Der Herausgeber, Wolf Pascheles, erkannte, dass es ein wachsendes jüdisches Publikum für Bücher gab, die in literarischem Deutsch und deutscher Schrift verfasst werden. Die „Sippurim“ waren so erfolgreich, dass es noch Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts Nachdrucke gab.

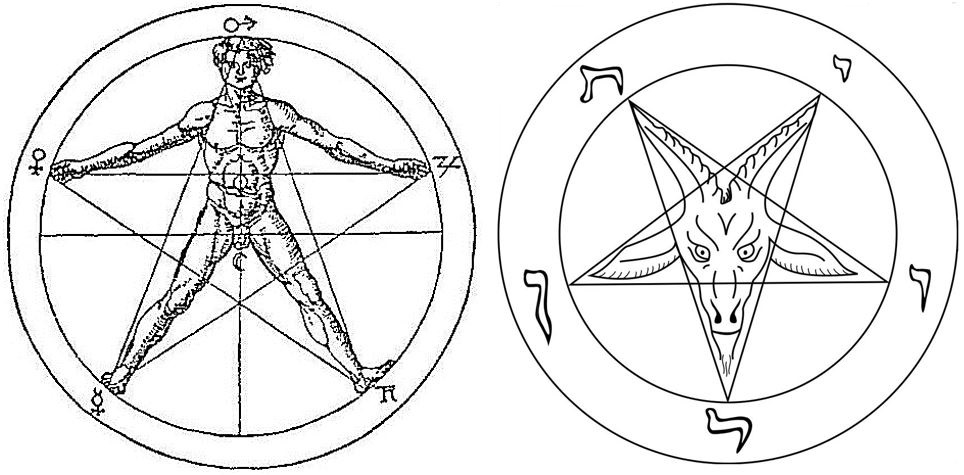

Ursprünglich war das klassische Pentagramm bei der Bruderschaft der Pythagoreer ein Bannzeichen gegen das Böse. Es gilt als geometrisches Zeichen für die Wissenschaft der heiligen Geometrie und ist damit ein Sinnbild der Vernunft, des Maßes und des Wahrheit suchenden Geistes. Seine fünf Spitzen weisen auf die Tugenden der Klugheit, der Gerechtigkeit, der Stärke, der Mäßigkeit und des Fleißes hin. Der Fünfstern symbolisiert damit den rechtgeratenen Menschen und die fünf Elemente (Luft, Feuer, Wasser, Erde, Geist). Die katholische Kirche symbolisiert mit dem Pentagramm die fünf Wunden Jesu Christi. Wenn es mit der Spitze nach unten steht, gilt es als diabolisches Prinzip, auch „Drudenfuß“ genannt. Als Druden galten im alten Glauben übermenschlich-weibliche Kraftwesen, aus denen in kirchlichen Fabeln destruktive Weibswesen wurden, also unheilige Hexen und böse Feen. Auch in der Form mit der Spitze nach unten, zeigt es in seiner herkömmlichen Verwendung an Kirchengebäuden, Stadtwappen, Antiken Abbildungen und Landesflaggen, dass es nicht unbedingt etwas mit dem Satanismus zu tun hatte, aber es ist ambivalent und wird auch seit langer Zeit als „Siegel des Baphomet“ bezeichnet und in neuere Zeit als Symbol der „Church of Satan“ (seit 1975 Religion des Satanismus). „Baphomet“ soll eine Verballhornung des Namens „Mahomet“, der mittelalterlichen Schreibweise des Namens „Mohamed“, also des „Antichristen“ bzw. Satans, gewesen sein. Die „Church of Satan“ wurde von dem US-amerikanischen Autor, Musiker und Satanist Howard Stanton Levey (1930-1997) gegründet, der sich Anton Szandor LaVey nannte. Wesentliche Aspekte gehen dabei auf Aleister Crowley (1875-1947) zurück, dem britischen Okkultist, der für viele Autoren als der Begründer des modernen Satanismus gilt. In dem Film „Der Golem, wie er in die Welt kam“ (1920), von Paul Wegener und Henrik Galeen, wurde der Drudenfuß bereits als Signum des Bösen eingesetzt. Anzunehmen ist, dass das auf den Hinweis durch des judenstämmigen Henrik Galeen geschah, der ein Anhänger des Okkultisten Aleister Crowley war.

Szenen aus dem Film „Der Golem, wie er in die Welt kam“ - Der Golem trägt den Drudenfuß.

Der Golem, wie er in die Welt kam ist ein expressionistischer deutscher Film von Paul Wegener und Carl Boese aus dem Jahr 1920. Er ist nach Der Golem (1915) und Der Golem und die Tänzerin (1917) Wegeners dritte Bearbeitung des Golem-Motivs und gilt als Klassiker des deutschen Stummfilms.

Handlung: Prag im 16. Jahrhundert: An der Stellung der Sterne erkennt Rabbi Löw, dass große Gefahr für das jüdische Ghetto droht. Er entschließt sich daraufhin, den Golem, einen künstlichen Menschen aus Lehm, zum Leben zu erwecken. Der Golem soll laut alten jüdischen Legenden Unheil abwenden. Und tatsächlich verkündet der Kaiser ein Dekret gegen die Juden. Diese sollen die Stadt verlassen. Die Urkunde wird von Junker Florian der jüdischen Gemeinde und Rabbi Löw übergeben. Bei dieser Gelegenheit verlieben sich der christliche Junker und die Tochter des Rabbi Löw mit Namen Mirjam. Rabbi Löw möchte den Kaiser umstimmen und schreibt ihm eine Nachricht, in der er auf seine Verdienste verweist und um eine Audienz bittet. Diese wird ihm während eines Festes gewährt. Der Rabbi nimmt den Golem mit, und als die Kaiserburg durch magische Kräfte einzustürzen droht, kann der Rabbi dies mit Hilfe des Golems verhindern. Zum Dank nimmt der Kaiser das Dekret gegen die Juden zurück. Während der Rabbi sich in der Kaiserburg aufhält, schleicht Junker Florian unerkannt zu Mirjam ins Haus des Rabbi. Als der Rabbi in sein Haus zurückkehrt, nimmt er dem Golem (gegen dessen Willen) den lebensgebenden Stern von der Brust [schwarzmagisches Pentagram], woraufhin dieser nach hinten umkippt und liegenbleibt. Dann wird der Rabbi zu einer Dankesfeier in den Tempel gerufen. Der Gehilfe des Rabbi bemerkt den christlichen Eindringling, erweckt aus Eifersucht den Golem wieder zum Leben und gibt ihm den Auftrag, den Junker zu vertreiben. In einem Kampf wirft der Golem den Junker vom Dach des Hauses. Danach setzt er das Haus in Brand und schleift Mirjam fort. Der Golem bricht das Tor der Stadt auf und geht aufs freie Feld hinaus. Er hebt eines der Kinder, die auf den Wiesen spielen, zu sich hinauf. Das Mädchen ist von dem Stern auf der Brust des Golems fasziniert und nimmt ihn an sich. Daraufhin stürzt der Golem leblos zu Boden.

Der Film wurde nach dem Sagenkreis um den Prager Rabbiner Judah Löw gedreht. Bemerkenswert ist die plastische Filmarchitektur von Hans Poelzig und Kurt Richter im Stil des Expressionismus. Sie trägt maßgeblich zum märchenhaft-romantischen Gesamteindruck des Filmes bei. Gedreht wurde 1920 im Ufa-Union-Atelier und auf dem Ufa-Freigelände in Berlin-Tempelhof. Die Uraufführung fand am 29. Oktober 1920 in Berlin im Ufa-Palast am Zoo statt. Der Film war einer der international größten Erfolge des deutschen Stummfilms. In monatelang ausverkauften Vorstellungen war der Film in den Vereinigten Staaten und sogar in China zu sehen.

Der jüdischen Gemeinschaft im Prager Getto des 16. Jahrhunderts droht Unheil. Also erweckt der Rabbi Löw den Golem - eine Lehmfigur - zum Leben. Er rettet das Leben des Kaisers, der daraufhin die Juden nicht aus der Stadt verweist. Ihre Zukunft scheint gesichert, doch Löw will die Kräfte des Golem weiterhin nutzen. Er setzt ihn für einen falschen Zweck ein, wodurch er großes Unheil heraufbeschwört.

Der deutsche Paul Wegener und der jüdische Henrik Galeen waren die Drehbuchautoren des filmischen Golem-Stoffs, den sie zusammen mit Carl Boese realisierten.

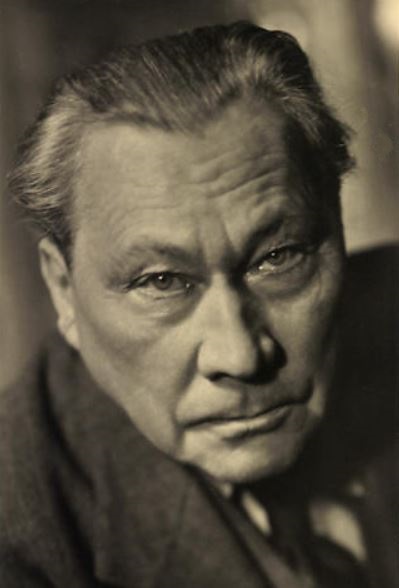

1.) Paul Hermann Wegener (1874-1948 ) war ein Theater- und Filmschauspieler, Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor. Wegener war der Sohn eines ostpreußischen Tuchfabrikanten. Sechs Wochen nach seiner Geburt zog die Familie nach Bischdorf im Kreis Rößel, wo bis zur Zerstörung durch französische Truppen 1807 das als Sommersitz und Jagdschloss genutzte Schloss der Fürstbischöfe von Ermland stand. Der Vater hatte die daraus hervorgegangene Domäne und das Gutshaus Bischdorf am Zainsee gekauft. Obgleich seine Mutter starb, als Paul Wegener erst zwei Jahre alt war, erlebte er seine ungebundene Kindheit in den Weiten des Gutes als ein „Urherrscherdasein“. Sein Vater ließ ihn schon früh Gedichte vortragen und mit seinen vier Geschwistern Theaterszenen aufführen. Er ging er auf das Kneiphöfische Gymnasium in Königsberg, wo er seine Neigung zum Theater vertiefte und zusammen mit Kommilitonen den dramatischen Kreis „Melpomene“ gründete. 1894/95 studierte er auf Wunsch des Vaters Rechtswissenschaften, dazu Philosophie und Kunstgeschichte in Freiburg im Breisgau und Leipzig, brach das Studium jedoch ab und suchte sein Glück beim Schauspiel. Der Vater versagte ihm daraufhin die finanzielle Unterstützung. Über kleinere Engagements in Leipzig, Rostock, Wiesbaden und beim Bernarts-Theater in Aachen kam er schließlich nach Hamburg und spielte in einer der ersten deutschen Aufführungen von Maxim Gorkis Nachtasyl. Diese Aufführung bewegte Max Reinhardt dazu, ihn nach Berlin an sein Theater zu holen. Jetzt begann die große Zeit Paul Wegeners mit Rollen wie Richard III., Macbeth, Othello oder Mephisto zwischen 1906 und 1920. In Weltkrieg I. diente er als Leutnant der Landwehr in Flandern, wo er schon 1914 mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet und schwer verwundet wurde. Paul Wegener leistete beim Film Pionierarbeit. Sein früher Einsatz für das neue Medium hatte entscheidenden Einfluss auf die Akzeptanz des Films als Kunstform in Deutschland.

Der Golem von 1914 behandelte eine Figur aus einer alten jüdischen Legende, die in der Jetztzeit von einem Verbrecher gefunden und ausgenutzt wird. Der Erfolg mit der Figur des Golem ließ Wegener eine eigene Filmfirma gründen. Nach dem Ersten Weltkrieg war er ein völlig unabhängiger Schauspieler und Regisseur. Um den Golem produzierte Paul Wegener noch zwei weitere Filme. 1920 drehte er den international gefeierten Klassiker Der Golem, wie er in die Welt kam, der die ursprüngliche Legende aus dem Prager Ghetto zum Thema hat.

Wegener galt als fantasievoller Regisseur und Darsteller; er inszenierte in der Zeit des Ersten Weltkrieges drei Märchenfilme (Rübezahls Hochzeit 1916, Hans Trutz im Schlaraffenland 1917, Der Rattenfänger 1918). Wegener stellte gerne Personen anderer Kulturen dar, so in Der Yoghi 1916, Sumurun 1920, Das Weib des Pharao 1921 und Lebende Buddhas 1924. Mit letzterem Projekt, bei dem er als Regisseur und Produzent Verantwortung trug, hatte Wegener sich allerdings übernommen, so dass er danach nur noch als Darsteller in den Produktionen anderer tätig war. Seine Filme, vor allem Der Golem, wie er in die Welt kam, feierten auch in den USA Erfolge, was ihm Arbeit in Hollywood ermöglichte. 1926 drehte er dort bei Rex Ingram Der Magier.

Die neue Ära des Tonfilms und der gleichzeitige Aufstieg der Nationalsozialisten verringerten seine Bedeutung als Film- und Theaterschaffender nicht. Wegener stand 1944 auf der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Obwohl Wegener in einigen NS-Filmen mitgewirkt hatte, zuletzt 1945 in Veit Harlans Kolberg, erhielt er nach Weltkrieg II. von der sowjetischen Besatzungsmacht die Erlaubnis, wieder aufzutreten. Nach Kriegsende schützte er ein Dutzend Frauen vor möglicher Vergewaltigung durch sowjetische Soldaten. Sein Haus in der Binger Straße hatte sich im Rheingauviertel zu einem Treffpunkt für russische Offiziere entwickelt, mit denen Wegener sich im Erdgeschoss betrank, während die Frauen aus den umliegenden Häusern sich auf seinem Dachboden versteckten. Am 7. September 1945 eröffnete Paul Wegener das Deutsche Theater mit Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise mit ihm als Nathan. Es sollte seine letzte große Theaterrolle werden. Nach einem Schwächeanfall konnte er nicht mehr auftreten.

2.) Henrik Galeen (1881-1949) war ein jüdischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmschauspieler. Er kam über Wien nach Berlin, wo er zunächst Maschinenbau studierte. Erste schauspielerische Erfahrungen sammelte er auf Wanderbühnen, die ihn in die Schweiz und nach Norddeutschland führten. 1906 holte ihn Max Reinhardt vom Deutschen Theater und machte ihn zu seinem Assistenten. Belegt ist ein Engagement am dortigen Haus für die Spielzeit 1909/10. Seine erste Frau wurde die Schwedin Elvira Adler. 1911 ging Galeen als Regisseur an die Berliner Volksbühne. Er schloss Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Hanns Heinz Ewers, der in Verbindung mit der okkultistischen Loge Ordo Templi Orientis stand und – wie Albin Grau – ein Anhänger des englischen Magiers und Okkultisten Aleister Crowley war. Mit dem Drehbuch zu Der Student von Prag (1913) führte Ewers den Okkultismus im deutschen Film ein. Seine erste eigene Regiearbeit beim Film war Der Golem, den er gemeinsam mit Paul Wegener 1914 drehte. Er schrieb Drehbücher für deutsche Filmklassiker wie Der Golem, wie er in die Welt kam (1920), Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) und Das Wachsfigurenkabinett (1924). Seine besten Filme als Regisseur wurden das Remake von Der Student von Prag (1926, mit Conrad Veidt und Werner Krauß) und Alraune (1928, mit Brigitte Helm und Paul Wegener). Im Sommer 1920 übernahm er zusammen mit Gottowt die künstlerisch sehr erfolgreiche Leitung des Theaters in der Kommendantenstraße in Berlin. Beide gründeten im Dezember 1921 die Jüdische Künstlertheater GmbH. Galeen verließ Deutschland nach der NS-Machtergreifung. Er schrieb 1943 eine antifaschistische Aktualisierung des Golem-Stoffes. 1948 heiratete er in zweiter Ehe die Baroness Ilse von Schenk. Er starb nach einem längeren Krebsleiden.

3.) Carl Eduard Hermann Boese (1887-1958) war ein deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent, studierte nach dem Abitur an den Universitäten Berlin und Leipzig Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie. Danach arbeitete er als Verlagslektor und schließlich als Dramaturg am Stadttheater Leipzig. Während WK I. wurde er als Soldat so schwer verwundet, dass ein Arm dauerhaft gelähmt blieb. Danach arbeitete er zunächst als Journalist und Filmkritiker und kam als Dramaturg und Drehbuchautor der kleinen Berliner Firma Deuko (Deutsche Kolonial-Film GmbH) zum Film. Als Regisseur verschiedener Produktionsfirmen bediente er den wachsenden Markt mit einer Vielzahl schnell abgedrehter, thematisch vielseitiger und qualitativ leichter Spielfilme. Gemeinsam mit Paul Wegener inszenierte Carl Boese 1920 seinen einzigen filmhistorisch bedeutenden Film: „Der Golem, wie er in die Welt kam“. Der nach einem Drehbuch von Wegener und Henrik Galeen realisierte Film gilt als Meisterwerk des deutschen expressionistischen Kinos. Als die Zusammenarbeit mit Galeen und Wegener beendet war, kehrte Boese zum Kolportagefilm zurück; mit dem Film „Die schwarze Schmach“ (1921) inszenierte er einen antifranzösischen Aufklärungsfilm. Seine weiteren gut vier Dutzend Filme waren eher Massenware. Von 1935 bis 1937 war Boese der erste Intendant des „Fernsehsenders Paul Nipkow“. Der Fernsehsender Paul Nipkow (auch: Deutscher Fernseh-Rundfunk) in Berlin-Witzleben war der weltweit erste reguläre Fernsehsender. Der Sender bestand von 1934 bis 1944 und war nach Paul Nipkow, dem Erfinder der Nipkow-Scheibe, benannt. Von 1935 an produzierte und übertrug der Sender ein regelmäßiges Fernsehprogramm. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges konnte Carl Boese seine Karriere mühelos fortsetzen und inszenierte in der Bundesrepublik 13 weitere Kinofilme, deren Titel heute überwiegend vergessen sind. Kurz vor seinem Tod Ende der 1950er Jahre wandte er sich neben dem Kinogeschäft auch dem Werbe- und Kulturfilm zu.

Im ORF online, 02.01.2021, Rubrik Religion, erschien ein interessanter Artikel „Golem: Gefährlicher Retter aus Lehm“: „Aus einem Haufen Lehm soll der Prager Rabbi Löw ihn zum Schutz der jüdischen Gemeinde erschaffen haben: den mächtigen Golem. Es gibt auch Geschichten, die Nazis hätten an die Legende geglaubt. Der Golem steht aber auch stellvertretend als Warnung für das Spiel mit der Schöpfung. Die Prager Legende fasziniert jedenfalls bis heute. Vor hundert Jahren lief der Film „Der Golem, wie er in die Welt kam“ von Paul Wegener erstmals in den Kinos. Er bot ein Monster, einen Pakt mit dem Teufel und ein christlich-jüdisches Liebesdrama – all das im Prag des 16. Jahrhunderts: Der mit antisemitischen Botschaften gespickte Stummfilm wurde ein Kassenschlager und gilt noch heute als Klassiker des expressionistischen Films. Prag profitiert immer noch von der Legende über den großen, starken Golem, der nachts zum Schutz der jüdischen Gemeinde durch die Altstadt gewandert sein soll. Restaurants und Kaffeehäuser werben mit ihm, am Neuen Rathaus zeugt die Statue von Rabbi Löw, der ihn erschaffen haben soll, von der Wirkmacht der Erzählung. Der Golem ist Teil der Prager Folklore, kleine Golem-Figuren werden in der Stadt als Souvenirs feilgeboten. Die Legenden vom stummen Befehlsempfänger aus der jüdischen Mystik und Literatur soll am Leben gehalten werden. Rabbi Löw ist für die Erschaffung eines Golems bekannt - Mystiker wollten Golem erschaffen - Der Ursprung der Legenden liegt im Mittelalter. Jüdische Mystiker, Kabbalisten, beschäftigten sich mit der Schöpfung, in der Hoffnung, sie allumfassend zu verstehen. Im Talmud wird die Erschaffung Adams durch Gott als die Erschaffung eines „Golem“ (hebräisch für „formlose Masse“) aus Erde beschrieben. Die Mystiker glaubten, dass sie zwar keine Menschen, aber mithilfe von Buchstabenkombinationen künstliche Wesen erschaffen und auch wieder vernichten können. Doch es ging um eine „geistige Beschäftigung mit der Schöpfung“, darum, was ein Mystiker im Geiste erschaffen kann, nicht um die praktische Erschaffung eines Wesens, wie der Judaist Klaus Davidowicz zu religion.ORF.at sagte. - Diener zerfiel zu Staub - „Im 16. Jahrhundert ist es so, dass Zauberer und Magie unheimlich in sind. Die Faust-Legenden entstehen, überall tauchen Magier auf, die irgendwas können“, sagte Davidowicz. Nicht verwunderlich also, dass sich die Golem-Legenden um zwei Gestalten des 16. Jahrhunderts ranken: Elijahu von Chelm (1514–1583) aus Polen und Rabbi Jehuda Ben Bezalel Löw (1512/25–1609) aus Prag. Elijahu von Chelm habe einen Golem erschaffen, der über einen langen Zeitraum harte Arbeit für ihn verrichtete, heißt es in einem Brief, in dem der Chelmer Golem zum ersten Mal erwähnt wird. Der Name „emeth“ (hebräisch für „Wahrheit“) hing um seinen Hals, als der Kabbalist den Namen entfernte, wurde das Wesen wieder zu Staub. Das Motiv der Buchstaben wird in den Legenden immer wieder aufgenommen. Entfernt man das „e“ aus „emeth“ bleibt das Wort „meth“ (hebräisch für „Tod“) übrig. - Warnung vor künstlicher Intelligenz - Spätere Erzählungen der Chelmer Legende lesen sich bereits recht dramatisch: Elijahus Urenkel, Jakob Emden, schrieb, sein Großvater habe seine eigene Schöpfung zerstört, weil er gesehen habe, dass diese immer stärker wurde. Elijahu habe sogar befürchtet, der Golem könne die ganze Welt vernichten. Als der Golem zu Lehm zerfiel, habe er Elijahu im Gesicht verletzt. Auch dieses Motiv des Golems, der zur Gefahr wird, sich gegen seinen Schöpfer wendet, findet sich in den zahlreichen Golem-Erzählungen in Literatur, Theaterstücken und Filmen immer wieder. Die Warnung wirkt bis heute. So werden mitunter in der Beschäftigung mit potenziellen Gefahren von künstlicher Intelligenz, etwa menschenähnlichen Robotern, Parallelen zum Golem gezogen. - Eine „ungeheuer schöne Lüge“ macht die Runde - Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreite sich die Prager Golemlegende rasant und verhalf dem Golem insgesamt zum Durchbruch – wenn auch mithilfe einer „ungeheuer schönen Lüge“, wie Davidowicz erzählte. Der chassidische Rabbiner Jehuda Judel Rosenberg (1859-1935) aus Polen veröffentlichte auf Hebräisch und Jiddisch das Volksbuch „Wundertaten des Rabbi Löw“. Davidowicz: „Er hatte viele Töchter und wenig Geld“, also habe Rosenberg, ein Fan von Sherlock-Holmes-Geschichten, „Bücher mit erfundenen Geschichten über Rabbi Löw geschrieben“. Darin wird das Prager Ghetto von dem Priester Taddäus bedroht, der mit erfundenen Ritualmord-Vorwürfen die jüdische Gemeinde vertreiben will. Rabbi Löw gelingt 1580 mit Buchstabenkombinationen aus dem Sefer Jetzira, dem jüdischen Buch der Schöpfung, aus Lehm einen Golem zu erschaffen. Dieser wird als Spion eingesetzt und kann Übel von der jüdischen Gemeinde abwenden. Der Golem tritt als Retter des jüdischen Volkes auf, nicht als Gefahr. Als die Gemeinde den Schutz des Golems nicht mehr benötigt, wird er auf dem Dachboden der Altneu-Synagoge zerstört, wo seine Überreste verbleiben. - Spannende Geschichten „voller Fehler“ - Rosenberg verschleierte seine Autorenschaft und berief sich auf einen gewissen Isaak Ben Samson Katz, den Schwiegersohn von Rabbi Löw. Dieser habe laut Rosenberg die Texte verfasst, die Handschrift sei lange in der Königlichen Bibliothek von Metz unentdeckt geblieben – eine Bibliothek, die allerdings nie existiert hat, wie Davidowicz in seinem Buch „Film als Midrasch“ schreibt. Auch sonst seien Rosenbergs Geschichten „voller Fehler“. So wurden etwa Kardinäle erwähnt, die nie in Prag waren, Kaiser, die zu dieser Zeit nicht regierten, zudem seien Namen und Plätze falsch geschrieben, was Kenner nicht unbedingt an Tatsachenberichte eines Zeitzeugen glauben ließ. Da Rosenberg aber ein wichtiger und angesehener Rabbiner wurde, sei in orthodoxen Kreisen behauptet worden, „diese Golem-Geschichte in Prag stimmt“, sagte Davidowicz. Dass man ausgerechnet Rabbi Löw später mit fremden Federn schmückte, indem man ihn zum Golem-Erschaffer machte, hat wohl mit Kaiser Rudolf II. zu tun, der sich für Astronomie und Alchemie interessierte und mit dem Löw einmal ein Treffen hatte – Grund genug für Spekulation und Legendenbildung. Hinweise, dass Löw sich mit der Erschaffung eines Golems auch nur befasste, gibt es aber nicht. - Golem gegen Antisemitismus - Die spannenden Geschichten erfreuten sich jedenfalls großer Beliebtheit. Chajim Bloch (1881-1973) aus Österreich-Ungarn übersetzte die Sagen schließlich ins Deutsche, korrigierte die Fehler und veröffentlichte das Buch „Der Prager Golem“. Bloch erwähnte Rosenberg aber nicht, sondern ließ seine Leserinnen und Leser glauben, der Verfasser sei vermutlich ein Zeitgenosse von Rabbi Löw gewesen. Die Beschäftigung mit absurden Ritualmordvorwürfen, denen sich Rabbi Löw und der Golem in den Geschichten entgegenstellten, sei ein „wichtiger Beitrag“ im Kampf gegen Antisemitismus gewesen, schreibt Davidowicz in seinem Buch. - Ist der Bärenjude ein Golem? - Es heißt mitunter, die Nazis hätten sich vor dem Golem gefürchtet, der den jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee bewacht haben soll. Und auch in Prag hört man - etwa von Reiseführern – die Legende, die Nazis hätten an den Golem in der Synagoge geglaubt [Es ist Unsinn von den Nazis zu sprechen, die gab es als monolithischen Block zu keiner Zeit.]. Mit der angeblichen Angst vor dem Golem spielte auch Quentin Tarantino 2009 in seinem Spielfim „Inglourious Basterds“. Der jüdische US-Soldat, Donny Donowitz, der „Bärenjude“, ist Teil einer Gruppe, die Soldaten der Nazis im besetzen Frankreich im wahrsten Sinne des Wortes niederprügelt. In einer Szene beklagt sich ein tobender, aber verängstigter Adolf Hitler über die ihm unerklärlichen Rückschläge in Frankreich. Aufgeregt berichtet er von einem Gerücht, das sich unter Soldaten breitmache: der Bärenjude sei ein Golem.“ (Clara Akinyosoye, religion.ORF.at)

Aus den USA belehrt uns „FRAME RATED“, ein online-Filmkritikindex über den Golem folgendermaßen: „Der Golem ist ab dem frühen Mittelalter in Mitteleuropa die Bezeichnung für eine Figur der jüdischen Literatur und Mystik. Dabei handelt es sich um ein von Weisen mittels Buchstabenmystik aus Lehm gebildetes, stummes, menschenähnliches Wesen, das oft gewaltige Größe und Kraft besitzt und Aufträge ausführen kann. Er ist seinem Schöpfer/Meister unterworfen und besitzt keinen freien Willen. – Etymologie - Golem ist das hebräische Wort für „formlose Masse; ungeschlachter Mensch“, aber auch für „Embryo“ (s. Psalm 139,16 EU). Im modernen Iwrit bedeutet das Wort golem „dumm“ oder „hilflos“. Nach rabbinischer Tradition wird alles Unfertige als Golem bezeichnet, auch eine Frau, die noch kein Kind empfangen hat (z. B. im Babylonischen Talmud, Traktat Sanhedrin 22b). In den Sprüchen der Väter ist „Golem“ die Bezeichnung für eine ungebildete Person („An sieben Dingen erkennt man den Ungebildeten, und an sieben Dingen den Weisen“; 5,9). - Ursprünge der Legende - Von der Golem-Legende sind verschiedene Varianten bekannt. Ihr Ursprung liegt jedoch im Dunkeln. Die erste schriftliche Erwähnung datiert auf das 12. Jahrhundert. Damals wurde in Worms ein Kommentar zum Buch der Schöpfung (Sefer Jetzira), einem Text der Kabbala, verfasst, in dem Zahlenmystik um die zehn Urziffern, die Sephiroth, und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets eine Rolle spielen. In diesem nur fragmentarisch erhaltenen Text wird ein Ritual erwähnt, das durch bestimmte Kombinationen dieser Buchstaben und Zahlen unbelebte Materie zum Leben erwecken sollte. Im Talmud (Traktat Sanhedrin 38b) wird die Erschaffung Adams in der Weise beschrieben, dass er wie ein Golem aus einem formlosen Brocken gestaltet worden sei. Wie er werden alle Golems als aus Lehm geformt beschrieben, und zwar als Schöpfung derer, die als besonders heilig gelten, da ihnen in ihrer Nähe zu Gott seine Weisheit und Kräfte mitgeteilt worden seien. Freilich reichte auch die Erschaffung eines Golems nicht an die Schöpfung heran: Golems werden in der Regel als zum Sprechen unfähig beschrieben. In der Folge wurde die Sage durch weitere derartige Charakteristika angereichert, so etwa derjenigen, dass erst ein Zettel oder Plättchen unter der Zunge den Golem zum Leben erwecke. Da die Erschaffung eines Golems folglich als Merkmal großer Gelehrtheit und Weisheit galt, wurden im Mittelalter verschiedenen jüdischen Gelehrten und Rabbinern Golems zugeschrieben. Dass zunehmend Prag als Schauplatz der Golemgeschichte angesehen wurde, hat offenbar mehrere Gründe: Dort befand sich im Spätmittelalter die größte und zahlreiche Gelehrte zu ihren Mitgliedern zählende jüdische Gemeinde Europas. Außerdem förderte Kaiser Rudolf II. von seinem Sitz in der Prager Burg aus sowohl die Wissenschaften als auch okkulte Künste und Alchemie. Darüber hinaus sind Beratungen zwischen Rabbi Judah Löw und dem Kaiser überliefert. Zu einer Mythologisierung der historischen Gestalt des Rabbi Löw kam es aber erst um 1725, als der Grabstein Löws restauriert wurde und Prag das Zentrum einer erneuten Beschäftigung mit der Kabbalah war. - Die Legende vom Prager Golem - Unter anderem wird dem Rabbi Baal Schem Tov und zuletzt um 1800 Davidl Jaffe, dem Rabbi von Drohiczyn (damals im Gouvernement Grodno im Russischen Kaiserreich gelegen) die Erschaffung des Golems zugeschrieben. Rabbi Jaffe soll den Golem allerdings im Wesentlichen als Ersatz für einen „Schabbesgoi“ verwendet haben, also für einen Nicht-Juden, der die nötige Arbeit für Juden am Sabbat verrichtet. Die bei weitem bekannteste Version der Golem-Legende ist jedoch diejenige um den aus Worms stammenden Prager Rabbiner Judah Löw (1525-1609), der sich auch als Philosoph, Talmudist und Kabbalist hervortat. Diese Version der Geschichte erschien, soweit bekannt ist, 1836 zum ersten Mal im Druck (in der Oesterreichischen Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde).[1] Kurz darauf gab der Schriftsteller Berthold Auerbach sie in seinem Roman Spinoza (1837) wieder. 1847 war die Legende Teil einer Sammlung jüdischer Märchen namens Galerie der Sippurim von Wolf Pascheles aus Prag. Sechzig Jahre später wurde das Thema von Judl Rosenberg im Jahr 1909 literarisch aufgegriffen. - Nachfolgend ist die Legende auszugsweise wiedergegeben. - Die Erschaffung des Prager Golems - Die Tätigkeit des Rabbi Löw war der Legende zufolge darauf gerichtet, dem bedrängten Volk der Juden von Prag zu helfen und es von den immer wieder vorgebrachten Anwürfen zu befreien, es bediene sich zu rituellen Zwecken des Bluts kleiner Kinder, an denen es angeblich Ritualmorde verübte. Im Jahr 1580 soll ein Geistlicher mit dem Namen Thaddäus sich erneut gegen die Juden gewandt und gegen die Prager Judengemeinde Ritualmordbeschuldigungen gerichtet haben. Der Himmel gab dem Rabbi im Traume den Gedanken ein, aus Ton das Bild eines Menschen zu formen, um so die gegen die Prager Juden gerichteten Pläne zu vereiteln (ata bra Golem devuk hakhomer v'tigtzar tzedim khevel torfe yisrael – „schaffe du aus Lehm einen Golem und überwinde das feindselige Pack, welches den Juden Übles will“). Hierauf rief Rabbi Löw seinen Schwiegersohn sowie einen Schüler zu sich und erzählte ihnen von seiner Vision. Zur Erschaffung des Golems waren die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft vonnöten. Rabbi Löw maß sich selbst die Eigenschaften des Windes bei, der Schwiegersohn verkörperte das Feuer, während dem Schüler die Eigenschaften des Wassers zugeteilt wurden. Den beiden wurde der Eid abgenommen, von dem Vorhaben nichts verlauten zu lassen, und der Rabbi ordnete an, dass sie sich sieben Tage lang gewissenhaft im Gebet auf das Werk vorbereiten sollten. Um vier Uhr morgens (es soll sich um den 20. Adar 5340 gehandelt haben, was dem 17. März 1580 entspräche) begaben sich die drei Männer zu einer Lehmgrube an der Moldau außerhalb der Stadt. Aus feuchtem Lehm fertigten sie eine drei Ellen hohe Figur an, der sie menschliche Züge verliehen. Als dies geschehen war, befahl Rabbi Löw seinem Schwiegersohn, siebenmal um den Golem herumzugehen und hierbei eine Formel (tzirufim) aufzusagen, die der Rabbi ihm vorgab. Hierauf begann die Tonfigur zu glühen, als sei sie dem Feuer ausgesetzt. Danach umschritt der Schüler den Golem siebenmal: Der Körper wurde feucht und strömte Dämpfe aus, und dem Golem entsprossen Haare und Fingernägel. Als letzter schritt der Rabbi siebenmal um den Golem herum, und schließlich stellten sich die drei Beteiligten zu Füßen des Golems auf und sprachen gemeinsam den Satz aus der Schöpfungsgeschichte (Gen 2,7 EU): „Und Gott blies ihm den Lebensatem in die Nase, und der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen.“ Da öffneten sich die Augen des Golems. Als Rabbi Löw ihn sich aufrichten hieß, erhob sich der Golem und stand nackt vor den drei Männern. Da kleideten sie den Golem in das mitgeführte Gewand eines Synagogendieners und Rabbi Löw gab ihm den Namen Joseph nach dem talmudischen Joseph Scheda, der halb Mensch gewesen sei und den Schriftgelehrten in vielen Bedrängnissen beigestanden haben soll. In der Stube des Rabbi pflegte der Golem in einer Ecke zu sitzen, und kein Leben war an ihm zu erkennen. Zum Leben erweckt wurde der Golem erst durch kabbalistische Rituale mit Hilfe des Sefer Jezirah. Hierzu musste ihm ein Zettel mit dem Schem, dem Namen Gottes, unter die Zunge gelegt werden. Dieser Zettel verlieh ihm Leben; sollte der Golem auf seinen Missionen aber nicht gesehen werden, so legte ihm der Rabbi zusätzlich ein Amulett aus Hirschhaut um. Die Aufgabe des Golems war es, in der Zeit vor dem Pessachfest allnächtlich durch die Stadt zu streifen und jeden aufzuhalten, der eine Last mit sich trug, um zu kontrollieren, ob er ein totes Kind mit sich führe, um es zum Verderben der Prager Judenschaft in die Judengasse zu werfen. Zusätzlich machte sich der Golem als Schammes nützlich, indem er die Synagoge ausfegte. Der Zettel unter der Zunge musste an jedem Sabbat (der Tag, an dem nach jüdischem Glauben nicht gearbeitet werden darf) entfernt werden. In Abwandlung des Motivs eines Zettels mit dem Schem wird auch von einem „Siegel der Wahrheit“ berichtet, das der Golem auf der Stirn getragen habe. Dieses Siegel habe das hebräische Wort für „Wahrheit“ (d. i. AMT (transkribiert: EMETh)) dargestellt. Entfernt man den ersten der drei Buchstaben dieses Wortes, bleibt das hebräische Wort für „Tod“ übrig (d. i. MT (transkribiert: METh)). Die Entfernung des Buchstabens stellte demnach eine Möglichkeit zur Deaktivierung des Golems dar. - Weitere Sagen aus dem Legendenkreis des Prager Golems - Als der Rabbi Löw einmal vergessen hatte, ihm den Zettel aus dem Mund zu nehmen, begann der Golem durch die Straßen des Prager Ghettos zu rasen und alles zu zerschlagen, was sich ihm in den Weg stellte. Da warf sich der Rabbi vor ihn, entfernte den Zettel und vernichtete diesen, woraufhin der Golem in Stücke zerfiel. Nach einer anderen Fassung der Sage allerdings soll Rabbi Löw den Gottesdienst in der Altneu-Synagoge auf die Kunde hin, der Golem sei außer Rand und Band, unterbrochen haben. Löw soll auf die Straße gegangen sein und laut ausgerufen haben: „Joseph, bleib stehen!“ Hierauf sei der Golem stehen geblieben, und der Rabbi habe ihn geheißen, zu Bett zu gehen. Rabbi Löw, in die Altneusynagoge zurückgekehrt, ordnete an, das Sabbatlied nochmals zu singen, weshalb es angeblich seitdem in Prag – und nur dort – im Rahmen des jüdischen Gottesdienstes stets zweimal gesungen wird. Eine andere Version beschreibt, wie die Frau des Rabbi Löw – entgegen dem ausdrücklichen Geheiß des Rabbis, dass der Golem für derartige Arbeiten nicht heranzuziehen sei – dem Golem befahl, Wasser ins Haus zu bringen. Dann ging sie auf den Markt, und der Golem trug weiter mehr und mehr Wasser ins Haus, weil ihm nicht befohlen war, damit aufzuhören. Diese Legende könnte möglicherweise als Vorlage für Goethes Ballade vom Zauberlehrling gedient haben. Ferner soll zu Jom Kippur des Jahres 1587 ein Gemeindevorsteher die Thorarolle fallen gelassen haben, was als böses Vorzeichen galt. Im Traum fragte Rabbi Löw, auf welche Sünde dieses böse Vorzeichen zurückzuführen sei. Die Antwort war eine Buchstabenfolge, die er sich nicht zu erklären wusste. Daher beauftragte er den Golem, eine Antwort darauf zu finden, was diese Buchstaben wohl besagten. In der Thora fand der Golem im Dekalog einen Vers, dessen Worte mit den besagten Buchstaben begannen: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.“ Mit diesem Vers konfrontierte der Rabbi den Gemeindevorsteher, der weinend seine Sünde gestand. - Die Vernichtung des Prager Golems - Nachdem viel Zeit verstrichen war und gegen die Gemeinde keine verleumderischen Anwürfe mehr gerichtet wurden, beschloss der Rabbi im Jahr 1593, dass es des Golems nicht mehr bedürfe. Nach Angaben von Isaak Kohen, dem Schwiegersohn des Rabbis, soll das erfolgt sein, nachdem im Zuge einer von ihm auf den 23. Februar 1592 datierten Audienz Rabbi Löw von Kaiser Rudolf II. das Versprechen erwirkt habe, dass gegen Ritualmordbeschuldigungen gegen die Juden in Zukunft unnachsichtig vorgegangen werde. Rabbi Löw hieß deshalb Joseph, den Golem, nicht wie üblich in der Wohnung des Rabbi zu schlafen, sondern sein Bett auf den Dachboden der Altneusynagoge zu stellen. Wieder versammelte er seinen Schwiegersohn und den Schüler um sich, die schon bei der Erschaffung des Golems mitgewirkt hatten. Er richtete an sie die Frage, ob der in Lehm zurückverwandelte Golem wie ein gewöhnlicher Toter eine Verunreinigung bewirke, was aber beide nach reiflicher Überlegung verneinten. So versammelten sich die Drei wie bei der Erschaffung des Golems an seinem Bett auf dem Dachboden der Altneusynagoge, wo der Golem schlief, gingen aber genau in entgegengesetzter Reihenfolge vor, als sie es bei der Erschaffung getan hatten. Statt zu seinen Füßen standen sie zu seinem Haupt, und die Tzirufim sagten sie rückwärts auf. Hierauf zerfiel der Golem wiederum zu einem Haufen Lehm, wie er es vor seiner Erschaffung gewesen war. Rabbi Löw deckte ihn mit den alten Gebetsmänteln und mit Schriftrollen zu, die auf dem Dachboden der Altneusynagoge reichlich umherlagen: Anderntags ließ Rabbi Löw verbreiten, der Golem sei mit unbekanntem Ziel entwichen, und er verbot allen, jemals den Dachboden der Altneusynagoge zu betreten. Gemäß der Legende wird darum ein Lehmhaufen auf dem Dachboden der Prager Altneu-Synagoge, die während des Zweiten Weltkrieges nicht zerstört wurde, als sein Überrest angesehen. Eine andere Version vom Ende des Golems, die der oben wiedergegebenen Version vom Ende des amoklaufenden Golem ähnlicher ist, berichtet davon, dass Rabbi Löw dem Golem befohlen habe, ihm die Schuhe auszuziehen. In diesem Moment habe der Rabbi dem Geschöpf das „Siegel der Wahrheit“ (emeth) vom Kopf gerissen und es so getötet. Allerdings wurde nach dieser Erzählung der Rabbi von dem umfallenden Golem erschlagen.“ - https://www.framerated.co.uk/der-golem-1920/

Viel aktueller als alle diese Kunde über den Golem ist jedenfalls eine moderne, aber nicht weniger schaurige Verständnisweise des Golem, als Produkt des „Judentums“ (ohne Pauschalisierung!), in Gestalt der im Wesentlichen von höchst jüdisch-bewussten Politikern der US-„Demokraten“ und Nuklear-Physikern, ab November 1939, in den USA konstruierten Atom-Bomben für zwei deutsche Großstädte, mittels deren wahllos Städtebewohner und nicht allein die „Bedränger des Judentums“ vernichtet werden sollten und in einem Phosphorbomben-Feuersturm auch wahllos real vernichtet wurden, wobei das „Area bombing“ nur als Vorgeschmack angedacht war, für das folgende Atom-Inferno, welches dann alternativ über die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki hereinbrach und als potentielle Bedrohung bleibt, die ganze Welt in Brand zu stecken, wie es die Golem-Sage beschwört. Wir können nur hoffen, das „der Golem“ nicht eines Tages „außer Rand und Band“ gerät und die Ängstigung des legendären Golem-Schöpfers „Elijahu von Chelm“ Wirklichkeit wird, „der Golem könne die ganze Welt vernichten“.