30.01.2025

IMBOLC – DISABLOT

Dem Jul-Zyklus, von zwei Mondmonaten, der je nach schwankenden Mondständen, mit Februar-Beginn endet, folgte nicht allein im ODING-Runenkalender der Disen-Zyklus, der Frauengedenktage, mit dem Disenfest (Disablot) und dem Disthingmarket -, schon im altrömischen Kalender feierten die vorchristlichen Gemeindschaften am 14. Februar das Blumen-Fest der Göttermutter Juno, die man mit der griech. Hera gleichsetzte. Junos Feiertage waren die „Matronalia“ oder „feriae Matronales“ (von lateinisch matrona, „würdevolle verheiratete Frau“) am 1. März. Ihr heiliges Tier war die Gans, weshalb bei ihrem Tempel auf dem Kapitol Gänse gehalten wurden. Ob diese Verbindung der Göttermutter mit der Gans rein römisch ist, oder älter bzw. schon arische Ursprünge hat, bleibt bislang ungeklärt, aber die Gans und der Gansefuß spielt auch in den Sagen um die Göttin Berta und Peratha eine Rolle. Es entstanden Übertragungen in die Sagenwelt und sogar in die vermeindliche Historie.

Die Mutter „Karls, des Großen“ war unter dem Namen Bertrada, die Jüngere (725-783) in die

Geschichte eingegangen. Zudem war sie Patin für eine literarische Figur geworden: In der Bertha-Sage verschmolzen Bertradas Biografie und die Sagen um die Frau Perchta, die wiederum etliche Gemeinsamkeiten mit Göttin Freya, als Frau Holle (Holde), aufweist. In dieser Sage wird Bertrada als Bertha mit dem großen Fuß oder Bertha mit dem Gänsefuß bezeichnet. Angeblich hatte sie einen vom vielen Spinnen verformten Fuß, was allerdings auch eher nach Märchen klingt. Diese ziemlich unhöfliche Bezeichnung, „Bertha mit dem Gänsefuß“, übertrug man auch auf Bertha von Burgund. Auf diese Weise entstand wohl eine Redensart. Die „Geschichten von Mutter Gans“ haben also eigentlich nichts mit dem Vogel zu tun, sondern stammen aus sagenhafter Zeit. Das bedeutet, dass „In Zeiten von Mutter Gans“ eine Formel wurde, die mit dem geläufigeren „Es war einmal“ verglichen werden kann. 1694 veröffentlichte Charles Perrault (1628-1703) seine berühmte Märchensammlung, die man in Deutschland unter dem Titel „Feenmärchen“ oder „Französische Märchen“ kennt. Er griff darin bekannte Volksmärchen auf un brachte sie in eine poetisch-augenzwinkernde Form. 1697 erschien ein Nachdruck der vergriffenen Erstauflage unter dem Titel „Märchen von Mutter Gans“, heute Untertitel der Märchensammlung.

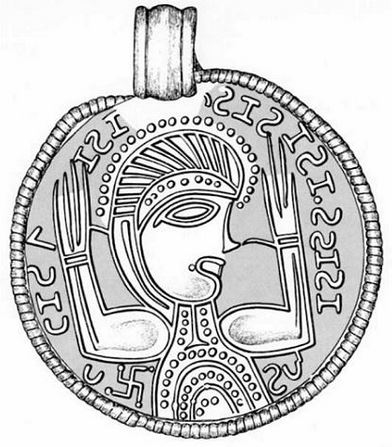

Auch hat die Göttin Isis, welche mit Tod und Auferstehung in Verbindung gebracht wurde, Verbindungen mit der Gans. Dem Gott Geb, welcher in den Urmythos vom Ur-Ei verflochten war, wurde die Gestalt einer Gans zugeordnet. Das Schriftzeichen des Erdgottes Geb ist die Gans, weswegen er auch „Großer Schnatterer“ genannt wurde und seine Tochter Isis auch als „Ei der Gans“. In manchen Darstellungen trägt Geb in seiner Ikonografie eine Gans auf dem Kopf. In diesem Sinne konnte die Erdgöttin Isis, in Vorstellungen ihrer Gläubigen, leicht selbst zur das Ur-Ei legenden Gans werden. Der Isis-Kult ist für das römerzeitliche Germanien durch einen Isis-Brakteaten von Schonen (Süd-Schweden) bewiesen; Datierung: 440-560 n.0.

![]() (Lauka-Rune) ISI - rechts: SISISISSISI

(Lauka-Rune) ISI - rechts: SISISISSISI

Häufig wurde die Juno, im Zuge des um sich greifenden Isis-Kultes, auch mit der altägyptischen Göttin Isis gleichgesetzt, der Herrin von Geburt, Wiedergeburt und der Magie. Spätestens im griechisch-römischen Kult wurde sie auch zur Herrin der Unterwelt. Die Tradition des Valentinstages (14. Februar) wird auf einen ihrer Gedenktage zurückgeführt werden müssen. Iuno (pl. Iunones) wurde der persönliche Schutzgeist einer Frau genannt. Sie war das weibliche Gegenstück zum männlichen Genius.

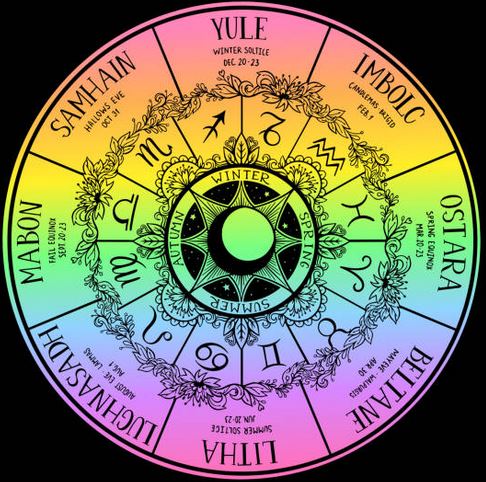

Diese starke Tradition, den jährlichen Frühling mit einem Frauenfest beginnen zu lassen ist auch bei keltischen und germanischen Völkern zu fassen. „Brigid's Feast Day“ („Lá Fhéile Bríde“) fällt auf den 1. Februar. Der Tag der angeblichen keltischen Nonne und Heiligen Brigid liegt auf 1. Februar, dem Tag, an dem sie angeblich verstarb. Gestorben wurde jedoch nur der heidnische Aspekt der Göttin, als christliche Heilige durfte sie weiterleben oder erneut aufleben. „Brigida von Kildare“ oder „Brigitta von Irland“ wird sie da geheißen. Sie gilt als Schutzpatronin des Dichtens, Lernens, Heilens, der Schmiedekunst, Viehzucht und Milchviehwirtschaft sowie der Kleinkinder, Wöchnerinnen und Hebammen. Das heidnische Imbolc, das von der Nacht vom 1. auf den 2. Februar gefeiert wurde, war ein altes irisches Frühlingsfest der Herden und der Fruchtbarkeit. Es ist dieser Zeitraum auch als eine astrologische Zeitmarke zu verstehen. Der 2. Februar hieß in der Christenkirche „Mariä Lichtmess“, „Mariä Reinigung“ (lat. „Purificatio Beatae Mariae Virginis“), mit Brauchtümern von Lichterprozessionen und Kerzenweihen. Das geht sämtlich auf altursprüngliches Volksbrauchtum zurück.

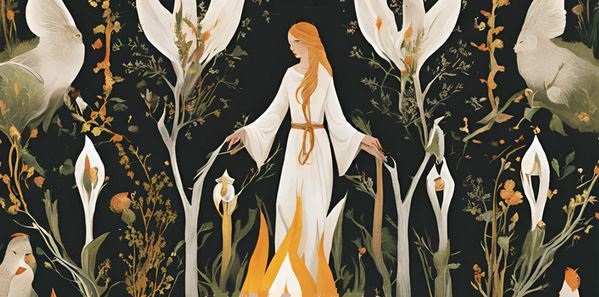

Neuzeitliches Sinnbild der keltischen Göttin Brigid.

Brigid (altirisch Brighid oder Brig, schottisch Bride, neuirisch Bríd) ist in der keltischen Mythologie Irlands der Name einer Göttin, der Tochter des guten Gottes Dagda. Ihr Heiligtum war im irländischen Kildare, wo ihr heiliges Feuer gehütet wurde. Ihr Name ist als „die Helle“, „die Strahlende“ zu deuten und geht auf eine altkeltische Göttin namens Brigantia oder Brigindo, die Stammesgottheit der keltischen Briganten, zurück. Mit ihr namentlich verwandt ist die germanische Perchta und vielleicht die walisische Ceridwen. Brigid zu Ehren wurde in Irland das Fest Imbolc gefeiert, das mit „Lichtmess“ zusammenfällt. Die Lichterprozessionen und Kerzenweihe zu Mariä Lichtmess gehen ursprünglich auf altes Volksbrauchtum zurück.

Der Name „Imbolc“ kommt vom altirischen „imb-folc“ („Rundum-Waschung“) und kennzeichnet sich damit als Reinigungsfest zum Frühlingsbeginn. Das Fest wurde beginnend am Vorabend in der Nacht zum 1. Februar und an diesem Tage gefeiert und wird bis heute noch in ländlichen Gegenden Irlands als Tag der heiligen Brigid („Lá Fhéile Bríde“) begangen.

Im ODING-Kalender steht für diese Frauen-Disen-Feier die „Lina-Lagu-Lauka-Rune“ (![]() ), dem Sinnbild für „Leinen-Wasser-Lauch“, den drei Grundmitteln zur Reinigungswaschung, Wundbehandlung und jeglicher Heilung.

), dem Sinnbild für „Leinen-Wasser-Lauch“, den drei Grundmitteln zur Reinigungswaschung, Wundbehandlung und jeglicher Heilung.

Sie dazu auch: DISABLÓT- UND DISATHING-REGEL