Bild und Text Copyright © Gerhard Hess -14.05.2024

IN BEARBEITUNG !

Linke Abb.: Zwei Genien halten das Idol der hl. Lebensbaum-Dattelpalme auf spät-hethitischem Relief, im „Museum für anatolische Zivilisationen“, Ankara, Türkei.

Rechte Abb.: Neuhethitisch-aramäisches Basaltrelief des Prinzen Barrakab (King of Samal)

auf dem Thron, mit Palmbaum-Zepter in der Hand, ca. 730 v.0, vom Palast Sam’al Zincirili (heute Türkei).

Wann lernten die Europäer den Palmbaum-Lebensbaum intensiv kennen ? Über die Lehren der orientalischen Christenkirche. Der Lebensbaum war im Norden völlig unbekannt, weil dort keine realen Lebensbäume wachsen, wie von der hohen Ernährungsqualität der Dattelpalme. Dieser reale Lebensbaum ist dann von den diversen orientalischen Kulturen profan-mythisch und skral-mythisch überhöht worden. Man kannte im Norden allein den mythischen Weltenbaum.

Wodurch lernten die europäischen Fürsten das Palmbaum-Herrschersinnzeichen intensiver kennen und zwar auch in verkürzter Form als heraldische Lilie ? Über byzantinische Vermittlungen offenbar schon vor dem ersten Kreuzzug.

Der Erste Kreuzzug war ein kirchenchristlicher Kriegszug zur Eroberung Palästinas, zu dem Papst Urban II. im Jahre 1095 aufgerufen hatte. Das ursprüngliche Ziel war die Unterstützung des Byzantinischen Reiches gegen Seldschuken. Der Kreuzzug begann 1096 zum einen als bewaffnete Pilgerfahrt von Laien, zum anderen als Zug mehrerer Ritterheere aus Frankreich, Deutschland und Italien. Er endete 1099 mit der Einnahme Jerusalems durch ein Kreuzritterheer. Als Kreuzzug von 1101 werden drei verschiedene militärische Unternehmen zusammengefasst, die infolge des erfolgreichen Ersten Kreuzzugs organisiert wurden. Als aus dem jungen Königreich Jerusalem ein Ruf nach Verstärkungen drang, drängte Papst Paschalis II., Nachfolger Urbans II., auf einen neuen Kreuzzug. Er sprach insbesondere die an, die trotz eines geleisteten Gelübdes nicht am Ersten Kreuzzug teilgenommen hatten, sowie diejenigen, die noch vor dem Erreichen Jerusalems wieder umgekehrt waren. Einige dieser Leute waren bereits wieder zu Hause und sahen sich dort der Verachtung und einem enormen Druck ausgesetzt, an die muslimische Front in Palästina zurückzukehren. Adela, die Ehefrau Stephans II. von Blois (franz. Graf), war so beschämt über die Flucht ihres Mannes von der Belagerung Antiochias 1098, dass sie ihm nicht erlaubte, bei ihr zu Hause zu bleiben.

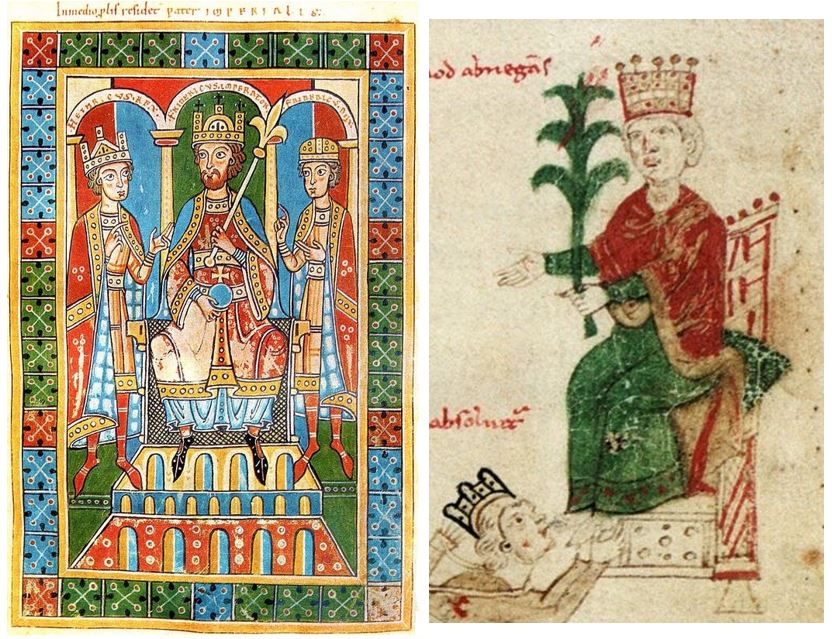

Linke Abb.: Kaiser Heinrich IV. übergibt seinem Sohn Heinrich V. die Herrscherinsignien, das Palmen-Zepter, mit deutliche Palmbattranken. Die Federzeichnung zeigt entgegen den historischen Tatsachen den idealen Verlauf der persönlichen und einvernehmlichen Insignienübergabe vom Vater auf den Sohn. (Weltchronik des Ekkehard von Aura. Staatsbibliothek Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Cod. Lat. 295, fol. 99r). Ekkehard von Aura war ab 1113 der erste Abt des Klosters Aura. Als Chronist aktualisierte er die „Weltchronik“ (Chronica Ekehardi Uraugiensis) des Frutolf von Michelsberg, die er um die deutsche Geschichte von 1098 bis 1125, also die Regierungszeit des Kaisers Heinrich V. ergänzte und dabei das verlorene Werk des David Scholasticus benutzte. Ekkehard arbeitete es im Laufe der Zeit fünfmal um. Dabei neigte er mal der kaiserlichen, mal der päpstlichen Seite zu, wie gerade seine wechselnden Anschauungen waren. Durch seine Teilnahme am Kreuzzug von 1101 lieferte er wichtiges Quellenmaterial für den Ersten Kreuzzug in seinen „Hierosolymita“ (Jerusalem).

Heinrich IV. war der älteste Sohn Heinrichs III. von Deutschland aus der salischen (fränkischen) Dynastie und Agnes de Poitou, der Tochter Wilhelms V. von Aquitanien. Er wurde 1050 geboren und im Alter von drei Jahren von der deutschen Adelsversammlung zum Thronfolger seines Vaters gewählt – eine Nachfolge, die im deutschen Königreich nicht durch Geburt garantiert ist. 1054 krönte der Erzbischof von Köln den vierjährigen Heinrich, 1056 starb sein Vater plötzlich. Heinrichs Mutter wurde zur Regentin ernannt, eine Position, die jedoch nur von kurzer Dauer war, dank Erzbischof Anno von Köln, der ihr die Regentschaft entzog und die Macht übernahm. Anno und seine Kohorten verbrachten das nächste Jahrzehnt damit, die königlichen Schatzkammern zu ihrem eigenen Vorteil zu plündern, eine Situation, die im Jahr 1066 endete, als Heinrich sie entließ, nachdem er erwachsen geworden war und sein Amt als König angetreten hatte. Ebenfalls im Jahr 1066 heiratete Heinrich Bertha von Maurienne, die Tochter des Grafen Otto von Savoyen, mit der er fünf Kinder zeugte.

1099 hatte Heinrich IV. seinen Sohn zum König gemacht. Sie regierten nun gemeinsam. Eigentlich hätte Heinrichs älterer Bruder Konrad König werden sollen, doch der hatte sich gegen seinen Vater gestellt. Doch auch Heinrich V. wandte sich nun gegen seinen Vater. Heinrich IV. war unter den Fürsten des Reichs umstritten und sein Sohn stellte sich auf die Seite seiner Gegner. 1105 erzwang er schließlich die Abdankung seines Vaters und übernahm die Macht. Die Fürsten standen zunächst auf seiner Seite. Zu diesem Zeitpunkt war die Frage des „Investiturstreits“ immer noch nicht gelöst. Heinrich fuhr fort, die Bischöfe einzusetzen. Er zeigte sich zunächst also nicht bereit zu einer Einigung. Papst Paschalis II., seit 1099 im Amt, forderte Heinrichs Verzicht auf die Investitur, also die Einsetzung der Geistlichen in ihr Amt. 1111 zog Heinrich nach Italien. Er einigte sich mit dem Papst darauf, auf die Investitur zu verzichten. Dafür würde der Papst Heinrich zum Kaiser krönen und die Bischöfe sollten auf ihre Rechte verzichten, die sogenannten Regalien (zum Beispiel verliehene Herzogtümer, aber auch Münzrecht). Als die Bischöfe das hörten, protestierten sie heftig. Die Krönung wurde abgebrochen, Heinrich forderte das Investiturrecht zurück und nahm den Papst gefangen. So erzwang er schließlich doch noch seine Kaiserkrönung. Viele Bischöfe wandten sich nun aber von Heinrich ab. Erst 1122 kam es zu einer Lösung des Streits mit dem „Wormser Konkordat“. Seit 1119 war Calixt II. Papst. Er und Heinrich V. einigten sich darauf, dass der Kaiser in weltlichen Dingen die Oberhoheit über die Bischöfe behielt, diese in allen kirchlichen Fragen aber dem Papst unterstellt waren. Heinrich lenkte also ein und gab damit Macht des Kaisertums ab.

Rechte Abb.: Die Grabplatte Rudolfs von Rheinfelden im Dom zu Merseburg zeigt ihn mit dem zweistöckigen Palmen-Zepter (palmblattgerippte Voluten). Die Grabplatte wurde ihm zu Ehren um 1080 von einer nicht überlieferten Werkstatt gefertigt. Die Bronzeplatte gilt als die erste figürliche Grabplatte Mitteleuropas. Es ist die älteste Bronzegrabplatte Mitteleuropas. Sie war einst vergoldet und mit Edelsteinen ausgelegt. Die Grabplatte trägt die Umschrift: König Rudolf, dahingerafft für das Gesetz der Väter, zu beklagen nach seinem Verdienst, ist hier im Grab bestattet. Als König war ihm, hätte er in Friedenszeiten geherrscht, niemand seit Karl vergleichbar an Fähigkeiten des Geistes und Schwertes. Dort wo die Seinen siegten, fiel er, heiliges Opfer des Krieges. Der Tod ward ihm Leben: für die Kirche sank er dahin. Grabplatte des Gegenkönigs Rudolf von Schwaben im Merseburger Dom. Dabei handelt es sich um die älteste Bronzegrabplatte Mitteleuropas. Sie war einst vergoldet und mit Edelsteinen ausgelegt.

Rudolf von Rheinfelden (auch Rudolf von Schwaben) (1025-1080) war seit 1057 Herzog von Schwaben und als solcher zunächst loyaler Anhänger seines Schwagers, König Heinrichs IV. Während der Auseinandersetzungen des Investiturstreits wechselte er jedoch in das Lager der Opposition, von der er am 15. März 1077 in Forchheim zum Gegenkönig gewählt wurde. Bei den kriegerischen Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich verlor er nach einer schweren Verwundung in der Schlacht bei Hohenmölsen sein Leben.

Linke Abb.: Der thronende Kaiser Friedrich Barbarossa (1122-1190), Kaiser des Reiches von 1155 bis 1190) mit Bügelkrone, Reichsapfel und das Lilien-Szepter (das Palmen-Sinnzeichen) zwischen seinen Söhnen Heinrich VI., der bereits die Königskrone trägt (links), und Friedrich von Schwaben mit Herzogshut. Miniaturmalerei aus der „Historia Welforum“, zwischen 1185/1195. Fulda, Hessische Landesbibliothek, Cod. D. 11, fol. 14r. (Welfenchronik in Kloster Weingarten, 1179-1191), heute Landesbibliothek Fulda.

Rechte Abb.: Richard Löwenherz küsst die Füße Heinrichs VI. (1165-1197, Kaiser von 1194-1197), aus „Liber ad honorem Augusti“ des Petrus de Ebulo, 1196. Aus dem Recht der Ehefrau zugleich König von Sizilien. Der Herrscher trägt die ausgeprägte Palme als Zepter.

Linke Abb.: Mittelstück des Adlermantels aus der Sakristei der Kathedrale von Metz (Frankreich) soll einer alten Tradition zufolge von Karl dem Großen getragen worden sein, als dieser die Vesper in der Kirche von Metz gesungen habe. Er gilt damit als ältester deutscher Kaisermantel. Zu Anfang des Jahres 1866 wurde dieser Mantel durch einen Herrn von Ligny für den Kaiser von Österreich fotografiert und von einer eingehenden Beschreibung des heraldischen Schmucks begleitet. Eindeutige Palmbaum- oder Lilien-Symbole sind noch nicht zu erkennen. Es handt sich wohl eher um den altgermanisch-deutschen Dreispross.

Rechte Abb.: Der deutsche Kaiserkrönungsmantel gehört zu den Reichskleinodien des sog. „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“ und ist das Hauptstück des Krönungsornates der deutschen Kaiser. Der Mantel ist mit über 100.000 Perlen besetzt, Goldstickerei, 11 kg schwer, sizilianisch-arabische Arbeit in einer normannischen Werkstatt von 1133/34. Die ornamentalen Stickereien sind Manifestationen königlicher Macht: zwei spiegelbildlich dargestellte Löwen, jeder ein Kamel, als Symbol der arabisch-islamischen Welt, schlagend. Zwischen den beiden Löwen erhebt sich eine stilisierte Dattelpalme in der Art des orientalischen Lebensbaumes. Der Mantel wurde vom 13. Jh. bis zum Ende des alten Reiches für die meisten Krönungen der römisch-deutschen Kaiser verwendet. Zusammen mit den anderen Krönungsinsignien wie Reichskrone, Reichsschwert und Reichsapfel wird der Mantel heute in der Weltlichen Schatzkammer der Wiener Hofburg ausgestellt.

Die Übersetzung der Inschrift gelang 1728 erstmals dem Altdorfer Universitätsprofessor Johann Heinrich Schulze. Danach wurde der Mantel im Jahre 528 der islamischen Zeitrechnung geschaffen. Dies entspricht dem Jahr 1133/34 des Gregorianischen Kalenders. Daher ist die nicht selten verwendete Bezeichnung „Krönungsmantel Rogers II.“ falsch, da diese den ersten Besitzer mit der späteren Funktion verbindet. Roger II. wurde bereits im Jahre 1130 zum König gekrönt – also vor der Herstellung des Mantels. Roger II. von Sizilien, aus der normannischen Dynastie Hauteville, war ein Mäzen der Künste und der Literatur. Er versammelte an seinem Hof in Palermo arabische und byzantinische Gelehrte, Dichter und Kunsthandwerker. Der Mantel wurde wahrscheinlich in der berühmten königlichen Werkstatt für Roger gefertigt, in der die normannischen Könige von Sizilien traditionell ihren Repräsentativschmuck fertigen ließen.

Rogers Tochter und Erbin Konstanze von Sizilien heiratete 1186 den deutschen Kaiser Heinrich VI. Er vereinigte gegen den Widerstand der Bevölkerung, des Adels und des Papstes - Sizilien war päpstliches Lehen - das süditalienische Herrschaftsgebiet mit dem Reich und ließ sich 1194 im Dom von Palermo zum König von Sizilien krönen. Den normannischen Kronschatz, dessen bekanntestes Stück der Krönungsmantel ist, ließ er nach Deutschland auf die staufische Burg Trifels in der Pfalz bringen. Für diesen Transport sollen 150 Maulesel nötig gewesen sein. Erstmals erwähnt wird der Mantel im Inventar der Burg Trifels aus dem Jahr 1246 als „kaiserlichen Mantel mit edlen Steinen“.