19.01.2025

Man könnte sagen, dass die Aunjetitzer-Kultur (2200 bis 1800 v.0) im alten Thüringen den ersten deutschen Staat darstellte. Und von Anbeginn ist das frühere und spätere Deutschtum, das Volk der klugen Köpfe, mit einem sensationellen Einfalls- und Erfindungsreichtum in Verbindung gebracht worden. Die Himmelsscheibe von Nebra ist die weltweit älteste konkrete Darstellung kosmischer Phänomene und ein Nachweis für matallurgisches Können (Guss, Schmieden, Tauschierungen), sie ist ein Relikt der urdeutschen Genialität. Der Begriff Aunjetitzer Kultur wurde nach einem Fundort Únětice/Aunjetitz in Böhmen, nördlich von Prag, benannt.

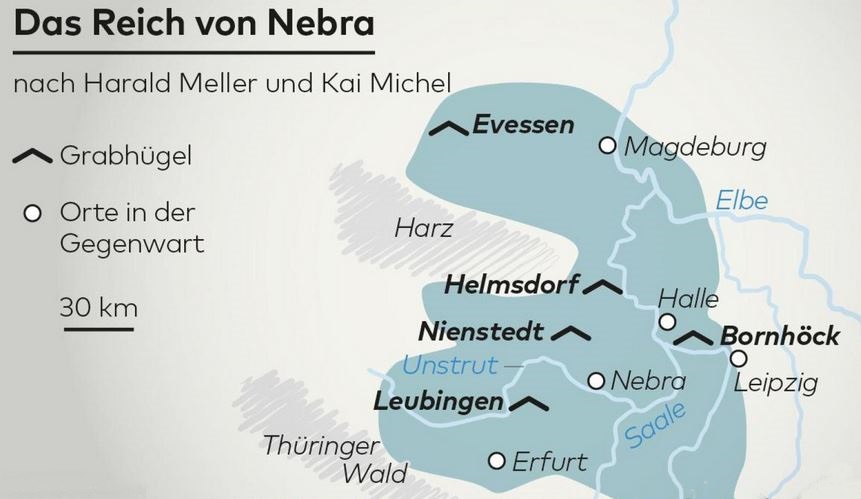

Die Fürsten von Leubingen und Helmsdorf bildeten offenbar noch nicht die Spitze der Aunjetitzer. Die ist eher bei Dieskau zu verorten. Dort gab es nicht nur jene überreichen Bronzehorte, sondern auch einen im 19. Jahrhundert abgetragenen Grabhügel, den Bornhöck. Um 1800 v.0 wurde er 13 Meter hoch aufgeworfen und mit Kalk bedeckt, was ihn von Weitem weiß leuchten ließ. Zudem vermuten die Archäologen, dass dreizehn Goldobjekte, die 1874 in Dieskau auftauchten, aus dem damals schon halb weggeschaufelten Bornhöck stammen. Der hier bestattete Fürst dürfte mächtiger gewesen sein als die beiden anderen erwähnten Herren – und er gebot über eigene Militärverbände.

Ordnung und Organisation der Aunjetitzer-Kultur

Dass die Aunjetitzer Herrscher über eine Armee verfügten, dafür gibt es mehrere Indizien. Auf eines stieß Harald Meller (Chef vom Museum in Halle), als er die großen Bronzehorte auswertete. Neben vielen Beilen umfassen die auch einige wenige Stabdolche – eine Art kurzer Hellebarden – sowie Dolche und schmale Doppeläxte, die zudem systematisch aus farblich verschiedenen Bronzelegierungen zu bestehen scheinen. Aufgrund der Zahlenverhältnisse schlägt Meller vor, die verschiedenen Waffen könnten zu verschiedenen Rängen einer Kommandostruktur gehört haben. Solch ein Hort war also vielleicht das Arsenal einer militärischen Einheit, das, etwa anlässlich eines Herrscherwechsels, rituell der Erde übergeben wurde, wenn sich der neue Oberkommandierende durch Ausgabe neuer Metallwaffen der Loyalität seiner Soldaten versicherte.

Und offenbar hat er sie auch verköstigt. Bei der Ausgrabung der Reste des Bornhöck zwischen 2014 und 2017 kamen riesige Mahlsteine ans Licht, die Roberto Risch von der Universitat Autònoma de Barcelona und Mitautoren in einer gerade erschienenen Arbeit analysiert haben. Diese Mahlwerke sind viel zu groß für den Hausgebrauch. Vermutlich wurden sie in fürstlichen Produktionsstätten eingesetzt – möglicherweise bedient von Sklaven oder Gefangenen. Spätestens in der Zeit des Dieskauer Oberfürsten scheint die Aunjetitzer Kultur also zu einem echten Staat geworden zu sein: einem Gemeinwesen, in dem eine zentrale Autorität sich auf straff organisierte Sicherheitskräfte mit Gewaltmonopol stützen konnte, zumindest einen Teil der landwirtschaftlichen Produktion kontrollierte und ein nicht unbedeutender Bevölkerungsanteil davon abhängig war.

Innerhalb des Winkels von 82° findet die sichtbare jährliche Sonnenbewegung, der Auf- und Untergänge auf den Horizontlinien, statt.

Zu dieser Zeit nun, im frühen 17. Jahrhundert v.0, dürfte auch die Himmelsscheibe von Nebra geschmiedet worden sein. Nach allem, was die damit befassten Forscher heute begründet vermuten können, geschah dies zunächst, um eine Regel für das Einfügen eines Schaltmonats zur Synchronisation von Mond- und Sonnenjahr festzuhalten, wie es Diplomphysiker Rahlf Hansen von der Uni. Hamburg feststellte. Harald Meller und seine Kollegen sehen darin ein Mittel des Fürsten oder der Aunjetitzer Elite, ihre Macht durch exklusives kosmisches Wissen zu legitimieren. Und doch scheint sich dieses Wissen – oder seine Relevanz – bald wieder gewandelt zu haben. Dreimal in zwei Jahrhunderten wurde die Scheibe umgearbeitet und bekam offenbar jedes Mal neue Bedeutungen, die sich immer weiter vom nüchtern Kalendarischen entfernten, in Richtung auf Mythisches, Symbolisches, vielleicht Magisches – bis man ihr zum Schluss einen der goldenen Bögen wieder abriss, vielleicht um sie magisch unbrauchbar zu machen, bevor man sie um 1600 v.0 auf dem Mittelberg, dem Kalenderberg, oberhalb der fruchtbaren Unstrut-Auen, vergrub.

Diese Interpretation halte ich für gewagt bis frei erfunden. Auf einer Pressekonferenz Anfang März 2002 wurde die Himmelsscheibe der Öffentlichkeit vorgestellt. Nur wenige Tage darauf konnte der Sensationsfund dann in einer Sonderschau erstmals im Landesmuseum von Interessierten bestaunt werden. Anfang Juli 2002 meldete sich Achim St., der Käufer solcher Fundobjekte, bei der Staatsanwaltschaft Halle. Er nannte nicht nur die Namen der beiden Raubgräber, sondern berichtete auch, dass die echte Fundstelle auf dem Mittelberg bei Wangen sei und zeigte Harald Meller kurz darauf auf dem Mittelberg die genaue Fundstelle. Kaum ging diese Nachricht durch die Presse, wanderte ich mit Ehefrau Elke und GOD-Kameraden den Mittelberg hinan. Wir standen bald vor der frischen Fundgrube der Himmelsscheibe, oberhalb der Gemeinde Wangen und hielten eine Opferandacht für unsere Ahnen ab. Es gab keine unerklärlichen willkürlichen Umarbeitungen an der Scheibe, jede ihrer Veränderung entsprachen den natürlichen Verständniserweiterungen (Randbögen und Himmelsbarke) und schließlich, mit ihrer Randlochung, der Schritt in die demonstrative Veröffentlichung des Objekts zur Standarte oder auf einem Priesterornat. Der völlig übertrieben dramatisch, sensationell konzipierte „Terra-X-Film“: „Herr der Himmelsscheibe - Der Jahrtausendfund von Nebra“ (22.08.2010) hat die Betrachtungsweise zu Unrecht völlig verzerrt. Zitat aus dem Film: „War sie Beutegut machtlüsterner Kriegsherren ?“

Woher kamen die Grundmaterialien der Himmelsscheibe ?

Das Gold der Nebra-Scheibe stammte vom Österreichischen Hochkönigmassiv, nahe Mühlbach, das Gold der später montierten beiden Randleisten aus England. Ostalpine Bergbau-Stollen sind bis 4000 Jahre alt. Das für den Bronzeguss benötige Zinn stammt von Cornwall, also aus Süd-England. Für den Guss der Nebra-Scheibe verwendete man 97,2 % Kupfer und 2,5 % Zinn. Das in der Legierung verwendete Kupfererz aller Objekte stammt aus einer Lagerstätte im Ostalpenraum. Dort gab es um 1.600 vor Zeitrechnungsbeginn mehrere Kupferbergwerke, das größte von ihnen war der Mitterberg. Als Herr und Initiator der Himmelsscheibe sieht man den Fürst von Leubigen an, der im Jahr 1942 v.0 aufwendig unter einer Eichenbalkenkonstruktion bestattet worden ist (siehe Museum Weimar).

Warum man das tat, darüber können auch Prähistoriker nur spekulieren, aber sie können es begründet tun. Zwischen 1600 und 1550 v.0 fand die Macht der Aunjetitzer Fürsten ein jähes Ende – aber nicht nur ihre. In Spanien versank die El-Argar-Kultur in sozialen Unruhen und in England endete die Wessex-Kultur. Stonehenge wurde aufgegeben. Etwas muss damals passiert sein. Eine Möglichkeit wäre der Vulkanausbruch, der etwa um diese Zeit die Ägäisinsel Thera, das heutige Santorin, in Stücke riss. Asche und Aerosole solcher Ausbrüche können noch am anderen Ende der Erde für Missernten sorgen und Morgen- wie Abendhimmel in die unheimlichsten Farben tauchen.

Die Schaltregel im luni-solaren Ur-Jahr

Als ich den runisch-germanischen ODING-Wizzod-Kalender erforschte, kam ich zu dem Schluss, dass das Sonnen-Mondjahr, mit seiner Längendifferenz von 11 Tagen, in Einklang zu bringen wäre, durch das Einschieben eines 13. Monats, eines Schaltmonats, nach dem 3. Jahr, danach dem 2. Jahr (und so fort). So müsste zu gewährleisten sein, dass die Frühlingsfeiern im Frühling und die Herbstfeste im Herbst etwa stehen blieben. Nach Kenntnisnahme der Schaltregel auf der Nebra-Himmelsscheibe muss man aber von einer genaueren jährlichen Schaltregel unserer Vorfahren ausgehen, die sich unmittelbar auf das Wissen um den Lauf der Gestirne stützte, welche folgendermaßen lautete. In einem 2600 Jahre alten babylonischen Keilschrifttext heißt es: „Wenn sich im Frühligsmonat das Siebengestirn und die Mondsichel am 4. Tag nach Neumond treffen, muss ein Schaltmonat eingelegt werden.“ Die Babylonier schrieben also auf, was 1000 Jahre zuvor der Schöpfer der Nebra-Himmelsscheibe durch sein Schmiedeerzeugnis festgelegt hatte. Der Astronom Rahlf Hansen stellte sein Planetarium in Hamburg auf die Zeit der Himmelsscheibenschöpfung ein und erkannte, wenn die dargestellte Mondsicheldicke mit den Plejaden zusammen stand und 12 Nächte später der Vollmond erscheint, dann beginnt der Frühlingsmonat. Das war das Signal für das Einlegen des Schaltmonats und eines „13-Monats-Jahres“, wie es der angelsächsische Kirchenlehrer Beda-Venerabilis (672-735) in seiner „Englischen Kirchengeschichte“ von seinen angelsächisch-deutschen Vorfahren berichtet hat. Das Kultobjekt wurde in drei Gestaltungsschritten, ohne erkennbaren Bruch der Tradition, kontinuierlich erweitert und perfektioniert, bis zur mythischen sonnenreligiösen Überhöhung in Form der Auftragung der Sonnenbarke.

Salzmünder und Aunjetitzer in gleicher Siedlungsregion

Westlich von Halle liegt Salzmünde, ein malerisches Dorf in Sachsen-Anhalt, das eingebettet in die sanften Hügel des Saaletals liegt. Umgeben von weiten Feldern und schönen Wäldern, strahlen die 7 Ortsteile eine besondere Ruhe aus, nicht zuletzt durch die Flüsse Salza und Saale, die sich durch sie gemütlich hindurch schlängeln. Seine Geschichte reicht weit zurück: Bereits um 2500 v.0 war das Gebiet besiedelt, wie archäologische Funde aus der Bronzezeit belegen. Salzmünde ist der namengebende Fundort der Salzmünder Kultur der neolithischen nordischen Trichterbecherkultur.

Zwischen 2005 und 2008 fanden Ausgrabungen bei Salzmünde-Schiepzig auf einer Fläche von 3,5 ha statt, das Areal war damit die größte Ausgrabungsstätte in Sachsen-Anhalt. Neben 140 Skeletten wurden die Grundrisse zweier Pfostenhäuser und einer Palisade sowie ein Holzgrab gefunden. Der Autobahnbau wurde für eine Weile gestoppt (Westumfahrung Halle), als man die große Fundstelle von Gräberfeldern auch der Aunjetitzer aus der Nebra-Zeit entdeckte. Siedlungsspuren unterschiedlichster Zeitstellung wurden gefunden. Zwölf Bestattungen der frühbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur. Insbesondere ein Kindergrab veranschaulicht einen Aspekt des Zusammenlebens auf einem Gehöft der frühen Bronzezeit: den Umgang der Hausgemeinschaft mit einem behinderten Jungen, mit verdrehten Hüftgelenken. Die Bestattung des behinderten Jungen erlaubt somit nicht nur Rückschlüsse auf das Leben und den Tod eines einzelnen Kindes, sondern sie vermittelt uns wesentliche Einblicke in die Fürsorge der Dorfgemeinschaft für ihre schwächeren Mitglieder. Die Untersuchung der Skelette ergab, dass diese bäuerlichen Menschen im allgemeinen sehr gut genährt waren, man fand Knochen von Männern einer Körperhöhe von 1,86 Meter. Es gab keine Eroberungen, keine gewaltsamen Umbrüche und keinerlei genetischen Veränderungen zur Nebra-Zeit. Die Nebra-Ära war, wie alle Funde ausweisen, eine zufriedene, friedliche, aber wehrhafte Epoche.