ERZVATER ERUL

>> der Runenschöpfer<<

FADAR RUNAR

Erzvater Runar im Ahnen-Od,

gültiger Geist aus germanischem God,

du sahst, wie das Sonn’rad des Nordens stieg,

der schimmernde Hammer das Südland schlug,

sprangst mit dem Lichtheer von Sieg zu Sieg -,

ertrugst auch das Ende in Trauer und Trug.

Erzvater Runar im Ahnen-Od,

dich neigte nicht Drangsal, nicht Todesnot -,

verloren die Schlachten, das Volk zerfallen,

blutend in fremdem Gebirge geborgen,

als heimloser Gast in garstigen Hallen -,

die Seele geschunden von brennenden Sorgen.

Erzvater Runar im Ahnen-Od,

du brachtest ein bessres neues Gebot -,

warfst dir vom Halse den würgenden Wicht,

der von Unglaube, Feigheit und Kleinmut sprach;

aufleuchten musst' wieder erloschenes Licht,

gesühnt sollte werden die Schande, die Schmach.

Erzvater Runar im Ahnen-Od,

du buhltest um Lebens-Gebräu und -Brot.

Du fandest God und das God fand dich.

Du sangest der Zukunft das Zauberlied,

aus Sinnmarken fügtest du meisterlich

die ratweise Schöpfung, du Runenschmied.

Erzvater Runar im Ahnen-Od,

du wiesest den Enkeln den waltenden Wod.

Um seinen Gewinn kreist der Runen Gewalt.

Wer ihn erkennt, sich selbst begreift,

der weiß seiner Gottheit ganze Gestalt -,

der steht für Segen und Sieg gereift.

Zur Runenentstehung ist bei heutigem Erkenntnisstand noch kein abschließendes Urteil abzugeben. Wahrscheinlich ist aber, dass ein Angehöriger der Kimbern- und Teutonenzüge (Germanen und Kelten) nach den verlorenen Schlachten (im Herbst 102 v.0 bei Aquae Sextinae und im Juli 101 v.0 bei Vercellae) in den Alpenraum ausweichen konnte und dort unsere germanische Buchstabenordnung schuf. Die erschütternden Kampf- und Notzeiten sind es, welche große geistige Schöpfungen und Neuausrichtungen hervorbringen.

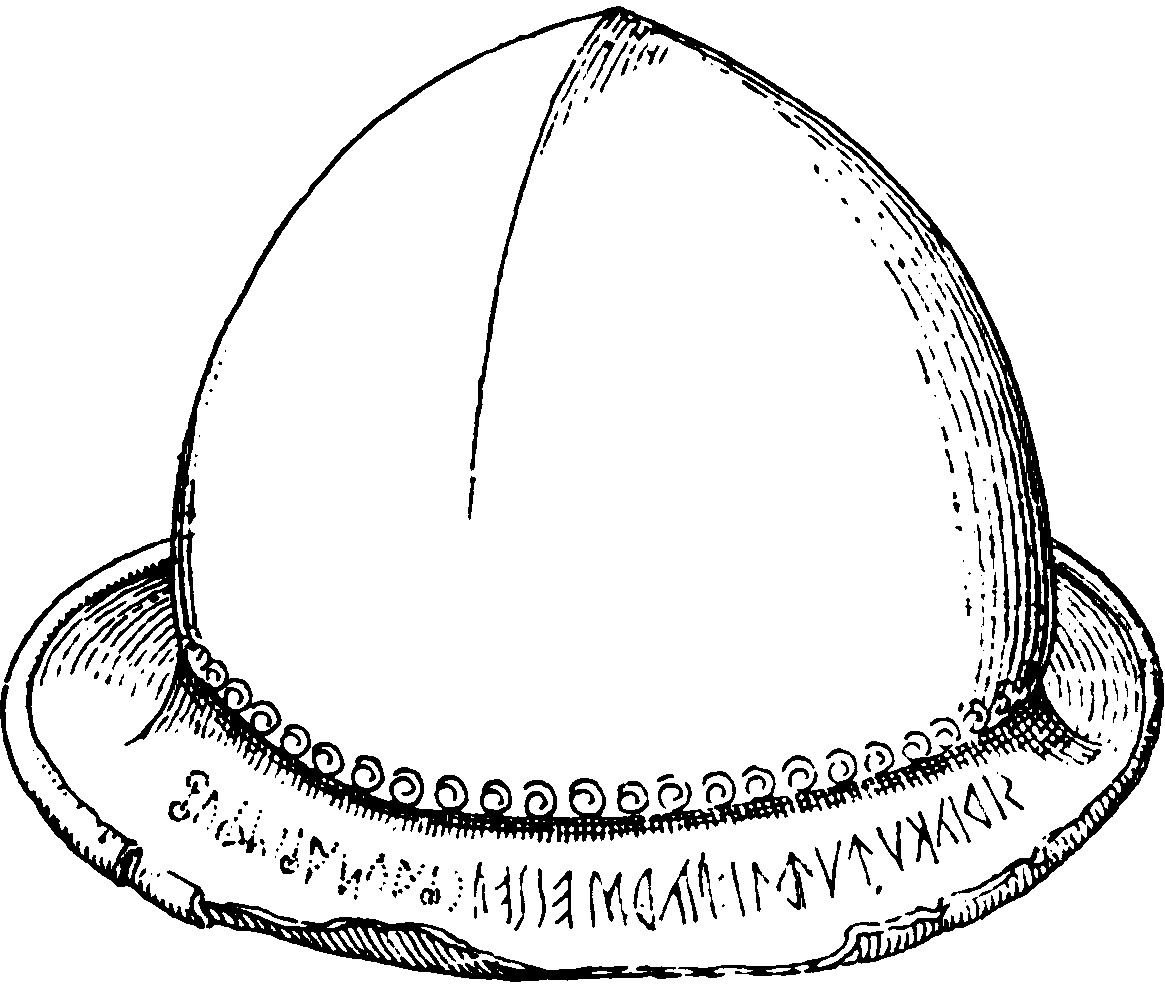

Es scheint, dass der spätere Runenvater einige Zeit als Söldner das reformierte italische Heerwesen kennenlernte und zum Hauptmann einer Hundertschaft aufstieg. Der Fund von Negau (südl. Steiermark) brachte etliche Helme ans Licht, die mit Buchstaben und Zahlen versehen waren. Die Helme (Negau A u. B) zeigen die bislang früheste Feststellung germanischer Worte, jedoch in einer alpenländischen Schriftart. „Negau-A“ (s. Abb.) weist verschiedene andersvölkische Namensritzungen auf, darunter einen germanischen „Centurio Erul“. Dieser Erul, der den Helm also zeitweise getragen hat, könnte unser gesuchter Runenerfinder gewesen sein. Nach abenteuerlichen Lehr- und Wanderjahren wird der Runenvater das germanische Sinnbild- und Lautzeichensystem entwickelt haben. Er verwendete dafür urnordische Begriffszeichen sowie alpenländische vorlateinische Alphabetbuchstaben einer dort beheimateten kelto-germanischen Bevölkerung, deren Lautsystem dem Nordgermanischen noch sehr nahe stand. Er lehnte sich aber an keines der vorhandenen Alphabete an, sondern griff jeweils heraus, was ihm für sein Vorhaben geeignet erschien. Neun seiner Zeichen sind keinesfalls aus diesen Vorlagen ableitbar:

Seinem Werk lag unverkennbar - in jener düsteren Stimmung, welche die nordgermanisch-keltische Niederlage ausgelöst hatte - die Idee einer Glaubensvertiefung oder -neugestaltung zugrunde. Seiner Schöpfung, dem ODING-FUþARK, wohnt eine in sich geschlossene, rekonstruierbare Botschaft (Evangelium) inne. Für dieses Weltverständnis steht nicht mehr der alte indogermanische Himmelsgott Tiwaz/Tiu im Mittelpunkt (dessen vernichtendem Gottesurteil die verlorenen Schlachten zugerechnet werden mussten), sondern der Seelen-Geistgott, der Ase Wodanaz-Wodin wie ich hinreichend nachzuweisen vermochte. Aus der Geisteshaltung dieser Od-Gott-/ Wodanreligion erwuchs den germanischen Völkern die Kraft für weitere Auseinandersetzungen und bereits wenige Generationen später zum endgültigen Sieg über die imperialistische römische unterjochungsgierige Sklavenhaltergesellschaft.

Seinem Werk lag unverkennbar - in jener düsteren Stimmung, welche die nordgermanisch-keltische Niederlage ausgelöst hatte - die Idee einer Glaubensvertiefung oder -neugestaltung zugrunde. Seiner Schöpfung, dem ODING-FUþARK, wohnt eine in sich geschlossene, rekonstruierbare Botschaft (Evangelium) inne. Für dieses Weltverständnis steht nicht mehr der alte indogermanische Himmelsgott Tiwaz/Tiu im Mittelpunkt (dessen vernichtendem Gottesurteil die verlorenen Schlachten zugerechnet werden mussten), sondern der Seelen-Geistgott, der Ase Wodanaz-Wodin wie ich hinreichend nachzuweisen vermochte. Aus der Geisteshaltung dieser Od-Gott-/ Wodanreligion erwuchs den germanischen Völkern die Kraft für weitere Auseinandersetzungen und bereits wenige Generationen später zum endgültigen Sieg über die imperialistische römische unterjochungsgierige Sklavenhaltergesellschaft.

Seinem Werk lag unverkennbar - in jener düsteren Stimmung, welche die nordgermanisch-keltische Niederlage ausgelöst hatte - die Idee einer Glaubensvertiefung oder -neugestaltung zugrunde. Seiner Schöpfung, dem ODING-FUþARK, wohnt eine in sich geschlossene, rekonstruierbare Botschaft (Evangelium) inne. Für dieses Weltverständnis steht nicht mehr der alte indogermanische Himmelsgott Tiwaz/Tiu im Mittelpunkt (dessen vernichtendem Gottesurteil die verlorenen Schlachten zugerechnet werden mussten), sondern der Seelen-Geistgott, der Ase Wodanaz-Wodin wie ich hinreichend nachzuweisen vermochte. Aus der Geisteshaltung dieser Od-Gott-/ Wodanreligion erwuchs den germanischen Völkern die Kraft für weitere Auseinandersetzungen und bereits wenige Generationen später zum endgültigen Sieg über die imperialistische römische unterjochungsgierige Sklavenhaltergesellschaft.

Seinem Werk lag unverkennbar - in jener düsteren Stimmung, welche die nordgermanisch-keltische Niederlage ausgelöst hatte - die Idee einer Glaubensvertiefung oder -neugestaltung zugrunde. Seiner Schöpfung, dem ODING-FUþARK, wohnt eine in sich geschlossene, rekonstruierbare Botschaft (Evangelium) inne. Für dieses Weltverständnis steht nicht mehr der alte indogermanische Himmelsgott Tiwaz/Tiu im Mittelpunkt (dessen vernichtendem Gottesurteil die verlorenen Schlachten zugerechnet werden mussten), sondern der Seelen-Geistgott, der Ase Wodanaz-Wodin wie ich hinreichend nachzuweisen vermochte. Aus der Geisteshaltung dieser Od-Gott-/ Wodanreligion erwuchs den germanischen Völkern die Kraft für weitere Auseinandersetzungen und bereits wenige Generationen später zum endgültigen Sieg über die imperialistische römische unterjochungsgierige Sklavenhaltergesellschaft.Der Gründer und Verkünder der Runenreligion muss sich ausreichend lange im Dunstkreis gnostisch-religiöser und philosophischer Schulen aufgehalten haben, um sie studieren und innerlich verwerten zu können. Wohl als betagter Mann gelangte er mit seiner Anhängerschar in die norddeutsch-dänische Heimat (Südjütland, Seeland, Fünen) zurück, um eine wodanische Glaubensgemeinschaft zu errichten, als deren Einweihungskerbstock und Glaubenslehrbuch die ODING-Runen dienten. Sie gründeten ein Glaubensvolk (Odingis) bzw. eine langlebige, straffe, kriegerische Organisation von außerordentlicher Beweglichkeit. Ihre weitreichenden Unternehmungen führten sie von Griechenland, Italien, Spanien, Nordafrika, Gallien bis Schottland und Skandinavien. Ihre Angehörigen nannten sich Heruler/Eruler/Eriler - wahrscheinlich nach ihrem Gründer und Großmeister Erul. Der germ. Name eines Irila (Erila) erscheint sogar im 2. Jh. n.0 unter den Inschriften der buddhistischen Krypta zu Junnar, Bezirk Puna. Der Begriff „erilaR“ galt als Standesbezeichnung der Runenmeister und hat vermutlich das Grundwort für den altnord. Adelstitel „Jarl“, angels. „eorl“, engl. „earl“ geliefert. Mit dem neuen Welt- und Selbstverständnis verbreitete sich die runische Schrift innerhalb der germanischen Völkerfamilie. Zweifellos ist eine umfangreiche Literatur in dieser Schreibtechnik entstanden, welche nach dem christlichen Glaubensumbruch vom Frankenkönig Karl eingesammelt und durch seinen pfaffenhörigen Sohn, den frömmelnden Schwächling Ludwig (778-840), als „heidnisches Teufelswerk“ verbrannt bzw. an den Vatikan ausgeliefert wurde.

Zur zeitlichen Einordnung der Runenentstehung ist die Beachtung einer aus der 1. Hälfte des 1. Jh. n.0 stammenden Rollenkappenfibel von Meldorf/Dithmarschen wichtig. Auf ihr steht das Runenwort „hiwi“. Nicht jünger, eher noch älter ist die Inschrift auf dem kleinen Pokal von Vehlingen/Niederrhein. Von diesen bislang ältesten Runeninschriften ausgehend, hat man - parallel zu anderen Schriftentwicklungen - die Entstehung der Runen um etwa hundert Jahre früher anzusetzen, also in die 1. Hälfte des 1. Jh. v.0.

Sämtliche Spekulationen von einer anteilhaften Übernahme der Runen aus irgendwelchen Altschriftsystemen - seien es etruskische, alpenländische oder phönizische - sind mit meiner Entdeckung des ODING-Systems überholt und als erkannte Fehlwege abzuweisen, denn die uns vorliegenden Runen, in ihrem luni-solaren Jahresgefüge, erweisen sich als eine originäre sakralkalendarische Hieroglyphen-Reihung. Wenn einzelne Runen in vorangegangenen Buchstabenverbänden erscheinen, so ist dieser Umstand ohne nachhaltigen Belang, da die Zeichen unter einer völlig neuen, speziell runischen, Sinngebung Verwendung gefunden haben. Einige der Runenzeichen sind bereits in der autochthonen nordischen Stein- und dann in der Bronzezeit nachweisbar.

Literatur:

Th. Mommsen, „Die nordetruskischen Alphabete auf Inschriften und Münzen - Mitt. d. Antiq. Gesellsch. i. Zürich“, Bd. 7, 1850/53

F. Altheim u. E. Trautmann, Kimbern und Runen, , 1942, S. 9ff

H. Arntz, Handbuch der Runenkunde, 1944, S. 30ff

G. Vernadsky, Der sarm. Hintergr. d. germ. Völkerwanderung, Saeculum. Jb. f. Universalgesch., Bd. 2, Jg. 1951, H. 3; S. 340ff

W. Krause, Runen, 1970, S. 34ff

H. Klingenberg, Runenschrift, Schriftdenken, Runeninschriften, , 1973, S. 138ff

K. Düwel, Runenkunde, 1983, S. 90ff